問11

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:インバーターにリアクトルを設けることで、高調波を抑制することができる。

(2)の解説 ⭕️

問題:スターデルタ始動方式は、スター結線からデルタ結線に切り替わる際に、定格電流より大きな電流が流れることがある。

(3)の解説 ❌️

問題:トップランナーモータは、標準モータに比べて始動電流が小さい。

- トップランナーモータとは?

- 省エネ基準(トップランナー制度)に基づいて高効率に設計されたモータです。エネルギー消費を減らすために、熱や磁気のロスを減らしています。

トップランナーモータは高効率にするため、電気的なロスである抵抗を小さくしてあります。抵抗が小さいと電気が流れやすくなるため、始動電流は標準モータより大きくなりやすいわけです。

(4)の解説 ⭕️

問題:3Eリレーとは、過負荷・欠相・反相を保護する継電器である。

問12

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:同一電線管に多数の電線を収納すると、1本あたりの許容電流は増加する。

- 許容電流とは?

- 電線が安全に流せる電流の上限のことです。電線は電流が流れると発熱します。その熱をどれだけ逃がせるか(放熱性能)で許容電流が決まるわけです。

たくさんの電線を同じ管の中に収納すると、電線どうしが密集して空気が通らず熱が逃げにくくなってしまいます。熱がこもると温度が上がりやすくなるので、安全のため1本あたりの許容電流を少なく設定しなければなりません。

(2)の解説 ⭕️

問題:電線の断面積を小さくすると、許容電流は減少する。

- 電線の断面積とは?

- 電線の太さのことです。太い電線は電気が流れやすく、細い電線は電気が流れにくくなります。

断面積が小さい=細い電線なので、電気抵抗が大きいです。抵抗が大きいと電流が流れるときに熱がたくさん出るので、すぐに温度が上がって危険な状態になります。細い電線は熱が上がりすぎないように、流せる電流の上限を低く設定しているわけです。

電線が細いほど、許容電流は低くなるわけですね!

(3)の解説 ⭕️

問題:電線のこう長が長くなると、電圧降下が大きくなる。

- 電線のこう長とは?

- 電線の長さのことです。

- 電圧降下とは?

- 電線の端から端まで電気を送るとき、電線に抵抗があるため、送った電圧より少し低い電圧になることを電圧降下といいます。

電線が長ければ長いほど抵抗の合計が増えるので、電圧降下が大きくなります。

ハードル走をイメージ!

- 陸上競技場のトラック=電線

- ハードル=抵抗

等間隔にハードルを設置した場合、走る距離が長くなるほど設置されるハードルの数が増える(抵抗が増える)というイメージです。

(4)の解説 ⭕️

問題:電線の断面積を小さくすると、電圧降下が大きくなる。

電線の断面積が小さい=細い電線であり、電線が細いほど抵抗が大きくなるので電圧降下は大きくなります。

問13

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:梁貫通孔を設ける場合は、梁の上下の主筋の量を増やさなければならない。

- 梁貫通孔とは?

- 建物の梁(はり)に設けられる穴のことで、主に配管や配線などの設備ルートを通すために設置されます。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の梁でよく見られ、「スリーブ」とも呼ばれています。

梁は床や屋根の荷重を支えるとっても重要な部材です。梁に穴を開けると強度が低下するため、補強筋等を使用して所定のコンクリート厚を確保することが重要になります。

(2)の解説 ⭕️

問題:梁貫通孔の上下方向の位置は梁せいの中心付近とし、その径は梁せいの1/3以下とする。

(3)の解説 ⭕️

問題:大きさの異なる梁貫通孔が並列する場合の中心感覚は、梁貫通孔の径の平均値の3倍以上とする。

(4)の解説 ⭕️

問題:梁貫通孔は、可能な限り小さくし、せん断力の小さい部分に設ける。

問14

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:コンクリート中の単位水量が多いほど、乾燥収縮によるひび割れが発生しやすい。

(2)の解説 ❌️

問題:水セメント比を小さくすると、コンクリートの耐久性は低くなる。

水セメント比を小さくするということは、水の分量を少なくするということです。「水が多い=シャバシャバ=コンクリートの耐久性が低い」ということなので、水の分量が少ない場合はコンクリートの耐久性は高くなります。

(3)の解説 ⭕️

問題:基礎の鉄筋のかぶり厚さは、捨コンクリート部分を除いた厚さとする。

(4)の解説 ⭕️

問題:鉄筋コンクリート造の建築物は、一般的に、柱や梁を剛接合するラーメン構造が多い。

問15 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:変流量方式における流量制御には、ポンプのインバーターによる回転数制御やポンプの台数制御がある。

(2)の解説 ⭕️

問題:冷温水の大温度差空調システムは、往き・還りの温度差を大きくとることで流量が少なくなり、ポンプの搬送動力を削減できる。

(3)の解説 ❌️

問題:蓄熱方式による空調システムは、電力負荷の平準化が図れるが、熱源容量は非蓄熱方式より大きくなる。

- 蓄熱方式とは?

- 夜間など電力が安い時間帯に冷水や氷に「冷熱」を貯める方式のことです。日中の空調に貯めた冷熱を使うことで、電力使用のピークを抑えることができます。つまり電力負荷の平準化が図れるというわけです。

夜間電力を冷水や氷の蓄熱槽に貯め、蓄熱槽が日中ピーク時の負荷を肩代わりするので、熱源容量は小さくて済むのが正しいです。

(4)の解説 ⭕️

問題:熱源を適切な容量、台数に分割し台数制御を行うことにより、低負荷時の熱源機器の運転効率が良くなる。

問16 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:床吹出し方式は、吹出口の移動や増設に対応しやすい。

(2)の解説 ⭕️

問題:変風量単一ダクト方式は、室の負荷変動に対応しやすい。

(3)の解説 ⭕️

問題:全空気方式は、ファンコイルユニット・ダクト併用方式に比べ、中間期の外気冷房を行いやすい。

(4)の解説 ❌️

問題:ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、全空気方式に比べて空気の搬送動力が大きい。

- 全風量方式とは?

- 冷暖房用の熱を、空気だけで運ぶ方式です。大量の空気をダクトで搬送するため、搬送動力が大きくなります。

- ファンコイルユニット・ダクト併用方式とは?

- 熱の大部分を水で搬送し、空気は少量だけ補助的に使います。搬送動力が小さいのが特徴です。

問17 選択問題

答えはここをタップ

3が正解!

- 冷却負荷とは?

- 室内を涼しく保つために空調設備が取り除かなければならない熱量のことです。

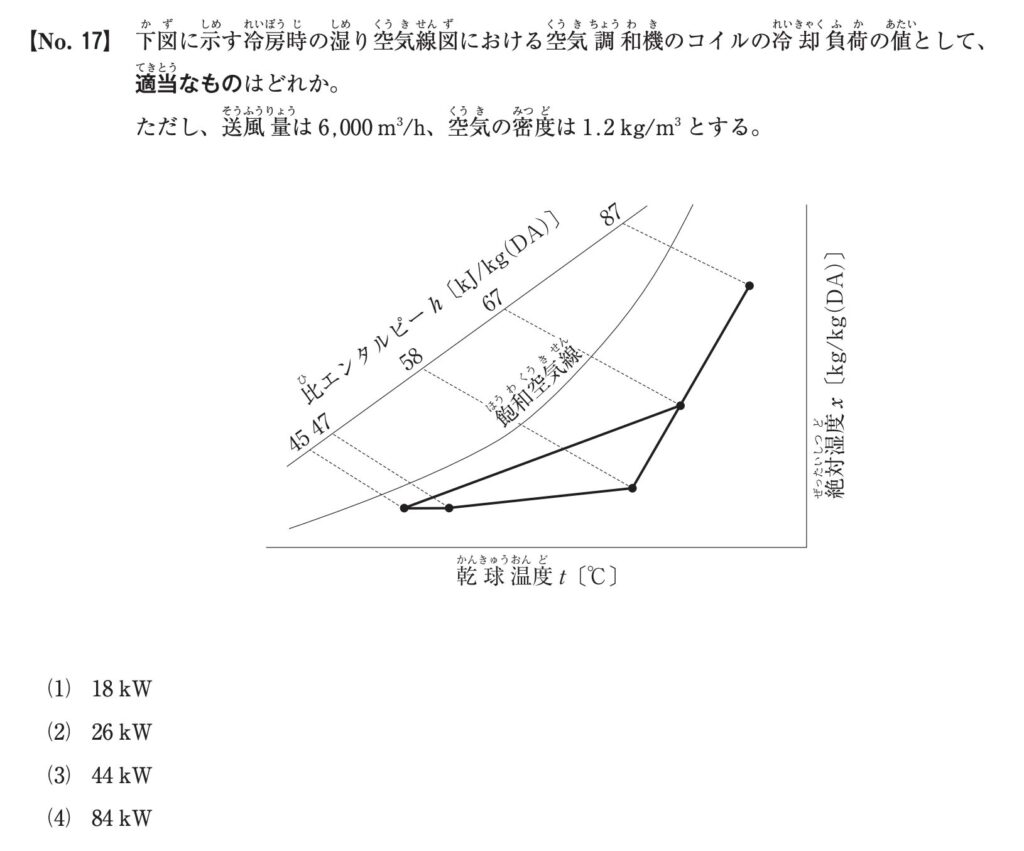

この問題は、空気調和機の冷却コイルがどのくらい仕事をしているかを計算する問題となっています。グラフには5つの点があるので、それぞれが空気調和機のどの部分に当たるのかを確認していきましょう。

各ポイントを比エンタルピーから読み取ろう!

- 比エンタルピー87kJ/kg

▶外気温度 - 比エンタルピー58kJ/kg

▶還気温度 - 比エンタルピー67kJ/kg

▶外気と還気の混合空気 - 比エンタルピー45kJ/kg

▶冷却後の空気 - 比エンタルピー47kJ/kg

▶給気

冷却コイルの仕事量が分かるのは、上記赤文字部分になります。この情報を計算式に反映すると以下のとおりです。

送風量6,000✕空気密度1.2✕(③ー④)÷3,600秒=44kW

(3)が正解になります。

問18 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:冷房負荷計算では、北側の外壁には、実効温度差を用いない。

- 実効温度差とは?

- 室内外の単純な温度差だけでなく、外壁や屋根が受ける日射や、壁の中で熱が伝わる遅れ(熱的遅れ)なども考えに入れた「仮想的な温度差」のことです。

北側は直射日光が少ないですが、天空日射の影響がゼロではないので冷房負荷計算では実効温度差を用います。

(2)の解説 ⭕️

問題:冷房負荷計算では、一般的に、土間床、地中壁からの負荷は見込まない。

- 土間床とは?

- 地面に直接接しているコンクリートの床のことです。

- 地中壁とは?

- 地下室の壁など地面と接している壁のことです。

これらは外気に直接触れていないので、熱負荷の計算では無視します。

(3)の解説 ⭕️

問題:空調方式により室内を正圧に保つことができる場合は、一般的に、すきま風による負荷を考慮しない。

室内を正圧にすれば外気が侵入しにくいため、すきま風による熱負荷は無視できます。

(4)の解説 ⭕️

問題:暖房負荷計算の構造体負荷は、一般的に、温度差を定常状態として計算する。

問19 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:空気調和機の冷温水コイルの制御弁ー空気調和機出口空気の温度

(2)の解説 ❌️

問題:空気調和機のファンー還気ダクト内の静圧

変風量単一ダクト方式(VAV)では、ファンはダクトの静圧を検出して制御するのが基本です。しかし検出する静圧は「還気ダクト内」ではなく「給気ダクト内」で行います。

空気調和機のファンは各部屋に空気を送り出すための機械なので、給気ダクト内の状態を読み取って調整しているわけです。

(3)の解説 ⭕️

問題:加湿器ー還気ダクト内の湿度

(4)の解説 ⭕️

問題:VAVユニットー空調室内の温度

問20 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:地域冷暖房とは、1箇所又は数か所の熱源プラントから、蒸気、温水あるいは冷水等の熱媒を、配管を通じて供給するものである。

(2)の解説 ❌️

問題:地域冷暖房を計画する際は、冷暖房の使用時間帯が同じような需要者を広く求める必要がある。

地域冷暖房を必要としている建物が、みんな同じ時間帯に冷暖房を使うと効率が悪くなってしまいます。昼間に使用するオフィスや夜間に使用するホテルなど、時間帯が広く分散するような需要者を集めたほうが効率的です。

(3)の解説 ⭕️

問題:地域冷暖房の熱需要者側の建物は、床面積の利用率がよくなる。

(4)の解説 ⭕️

問題:工場排熱、ごみ焼却排熱、変電所排熱等の未利用排熱を有効に利用することがかのうである。