問11 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:特定元方事業者は、各週ごとに、作業場所の巡視を行わなければならない。

- 特定元方事業者とは?

- 建設業などで、1つの仕事場所に複数の下請け事業者が入る場合の「元請け会社」のことです。労働安全衛生法で 安全衛生の総括責任 を負います。

労働安全衛生法では、特定元方事業者の巡視義務は毎作業時1回以上です。つまり、作業がある日は1回以上巡視しなければなりません。巡視の目的は、下記になります。

- 作業方法が安全か

- 設備や作業環境に危険がないか

- 危険があればすぐに是正すること

週1回の巡視では安全確保が不十分です。1日1回は巡視すると覚えておきましょう。

(2)の解説 ⭕️

問題:事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。

- 総括安全衛生管理者とは?

- 常時100人以上の労働者を使用する現場で選任が義務付けられている責任者です。事業場の安全衛生管理を総括する立場になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。

- 産業医とは?

- 常時50人以上の労働者を使用する現場で、労働者の健康管理のために事業者によって選ばれた医師のことです。

産業医は、健康診断や職場巡視、衛生管理を通じて労働者の健康を確保し、必要に応じて事業者に改善勧告を行います。

(4)の解説 ⭕️

問題:特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者としなければならない。

- 元方安全衛生管理者とは?

- 特定元方事業者が、工事全体の安全衛生管理を行うために専任する人のことです。複数の下請けをまとめて管理する現場のトップになります。

元方安全衛生管理者が複数の現場を掛け持ちしていると、臨機応変な対応が難しくなります。工事期間が重なる場合は、各事業場に専属の元方安全衛生管理者の配置が必要です。

問12 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

高所から工具・資材・廃材などを落とすと、下にいる作業員や通行人に直撃する恐れがあり、人命にかかる危険があります。

高所から物体を投下するときは、投下設備(シュート)を設けたり、投下場所の周囲を立ち入り禁止区画するなどの安全対策が必要です。

(2)の解説 ⭕️

問題:事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うために必要な照度を保持しなければならない。

足場や屋根の上など、高さ2m以上の場所は墜落の危険が大きいです。照明が暗いと足元の確認ができず、転落・墜落につながるため必要な照度を確保しなければなりません。

(3)の解説 ⭕️

問題:事業者は、手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面の勾配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満としなければならない。

- 地山とは?

- 人工的に改良されていない自然の地盤のことです。とくに砂質地盤は崩れやすく、掘削作業では土砂崩壊による労働災害が多発しています。

「掘削面の勾配35度以下」「掘削面の高さ5m未満」は、土砂崩壊を防ぐための予防策になります。

(4)の解説 ❌️

問題:事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、作業主任者に当該業務の指揮を行わせなければならない。

- 高所作業車とは?

- 作業床を昇降できる車両系の建設機械です。電気工事や外壁作業などで多く使用されます。

作業主任者ではなく、高所作業車運転技能講習の修了者に行わせなければなりません。

高所作業車を使用する場合の条件

- 作業床10m以上▶技能講習修了者

- 作業床10m未満▶特別教育修了者

問13 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

労働基準法では満18歳未満の労働者について、労働条件や就業制限が厳しく定められています。使用者は「未成年であることを確認できる書類」を必ず備え付ける義務があります。

(2)の解説 ⭕️

問題:常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。

(3)の解説 ❌️

問題:使用者は、満18才に満たない者を、最大積載荷重が1tの人荷共用のエレベーターの運転の業務に就かせてはならない。

満18歳に満たない者を、最大積載荷重が2t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務に就かせてはいけません。人荷共用エレベーターは重量物を運ぶことが多いため、操作を誤ると重大事故につながります。

(4)の解説 ⭕️

問題:使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴等を記入しなければならない。

問14 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。

- 延焼のおそれのある部分とは?

- 隣地から火災が燃え移る可能性のある範囲を「延焼のおそれのある部分」と定義しています。

1階部分は3m以下、2階以上の部分は5m以下が正解です。炎は上にいくほど広がる特性があるので、2階以上の部分は5m以下が危険範囲になります。

(2)の解説 ⭕️

問題:建築物の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

- 大規模の修繕とは?

- 建築物の主要構造部(壁・柱・床・屋根・階段など)について、過半にわたる修繕のことです。

配管は主要構造部ではなく設備にあたります。主要構造部ではないため、配管全体を更新したとしても大規模の修繕には該当しません。

(3)の解説 ⭕️

問題:屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に参入しない。

階数の数え方

建築物の階数は、地階・屋階も含めて数えます。ただし例外として、屋上に設けた小規模な構造物(昇降機塔・水槽室・機械室など)は、一定条件を満たすと階数に算入しないことになっています。

階数に参入しない条件

- 屋上部分に設けられた昇降機塔・水槽室・機械室など

- その水平投影面積の合計が、直下階の建築面積の1/8以下である場合

- 水平投影面積とは?

- 対象物を真上(水平面)から見たときに映る面積のことです。

(4)の解説 ⭕️

問題:延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

問15 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:排水槽の底の勾配は、吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下とする。

排水槽の底がフラットだと、泥・砂・スラッジ(沈殿物)が溜まりやすくて清掃が難しくなります。排水槽の底をポンプ吸込み口のある吸込みピットに向かって傾けることで、汚れが自然に集まり、排水や清掃がしやすくなるわけです。

勾配の基準

排水槽の設計基準では、底の勾配は1/15以上1/10以下(約6.7%~10%の傾き)

- 緩すぎると汚れが集まらない

- 急すぎると施工が難しいし、清掃もしづらい

(2)の解説 ⭕️

問題:ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、原則として、9m以上とする。

ボイラーや加熱設備の煙突は、排ガスの拡散をよくして周囲環境への影響を少なくするため、設置高さが規定されています。とくにガスを使用するボイラーについては、地盤面からの高さ9m以上が原則です。

(3)の解説 ❌️

問題:空気調和設備の風道を、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これらに類するものに連結する場合、接続部に防煙ダンパーを設ける。

「そもそも連結してはならない」が正解です。

空気調和設備のダクトは、火を使う部屋の換気設備のダクトに連結すること自体が禁止されています。もし連結すれば、火災時に煙や炎が空調系統を通って全館に広がってしまう危険があるためです。

(4)の解説 ⭕️

問題:風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、防火ダンパーと防火区画との間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とする。

建物内で火災が広がらないように、一定の区画ごと防火区画(耐火・準耐火構造の壁や床)を設けます。ダクト(風道)がその防火区画を貫通する場合、火や煙がダクトを通じて広がるのを防ぐために防火ダンパーを設置します。

防火ダンパーを防火区画に近接して設けるとき、ダンパーと区画の間のダクト部分は、火災に耐えられる強度が必要です。厚さ1.5mm以上の鉄板製とすることが規定されています。

問16 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

- 指定建設業とは?

- 建設業法でとくに重要とされる7つの業種のことです。これらは高度な技術力が求められ、社会的責任も大きいため、一般の建設業より厳しい許可基準が設けられています。

指定建設業に含まれる7業種

- 土木工事業

- 建築工事業

- 管工事業

- 鋼構造物工事業

- 舗装工事業

- 電気工事業

- 造園工事業

問17 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。

- 主任技術者とは?

- 工事現場で工事全体の品質や施工管理を行い、技術的な責任を負う技術責任者です。

建設工事を請け負った場合は、下請の有無に関係なく主任技術者を置かなければなりません。

(2)の解説 ⭕️

問題:主任技術者の選任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の選任の主任技術者とすることができる。

同じ現場内で空調設備工事と電気設備工事を施工する場合などは、1人の主任技術者が兼任可能です。

(3)の解説 ⭕️

問題:施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、その下請負人に関する事項として、健康保険等の加入状況を施工体制台帳に記載しなければならない。

- 施工体制台帳とは?

- 建設工事の現場で「どの会社がどの範囲の工事を担当しているか」「各会社の責任者は誰か」といった施工体制の全体像をまとめて記録した書類のことです。

施工体制台帳には、下請業者に関する次のような事項を記載する必要があります。

- 商号・名称

- 代表者名

- 施工する工事の内容

- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況(社会保険加入状況)

2012年以降の法改正で「社会保険加入状況の確認・記載」が義務化されました。

(4)の解説 ⭕️

問題:施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の目的物の引渡しをするまで、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

- 施工体系図とは?

- 工事の体制(元請-下請-孫請の関係)を図で表したものです。現場の人が一目で分かるように掲示します。

施工体制台帳を作成する工事(下請を使う公共工事など)では、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示する義務があります。

掲示期間は、工事開始から目的物の引渡しまでです!

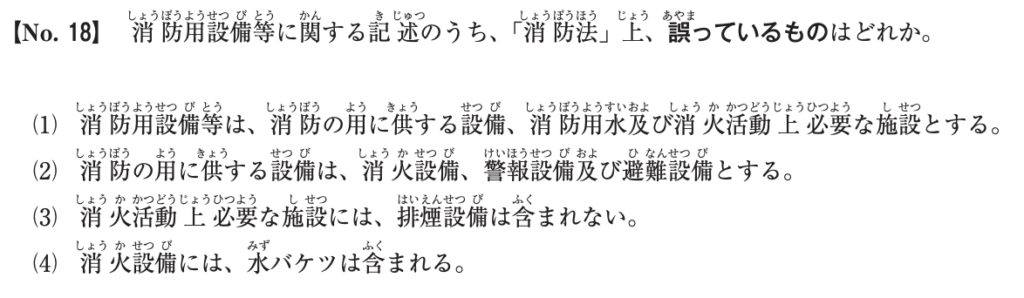

問18 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:消防用設備等は、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

「消防用設備等」の定義

消防の用に供する設備

消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・火災報知設備など。

消防用水

消火栓・貯水槽・防火水槽など、消防活動のための水源。

消火活動上必要な施設

排煙設備・非常電源・防火水槽の取水口など、消防隊の活動を支援するもの。

(2)の解説 ⭕️

問題:消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

(3)の解説 ❌️

問題:消火活動上必要な施設には、排煙設備は含まれない。

排煙設備も含まれます。

(4)の解説 ⭕️

問題:消火設備には、水バケツは含まれる。

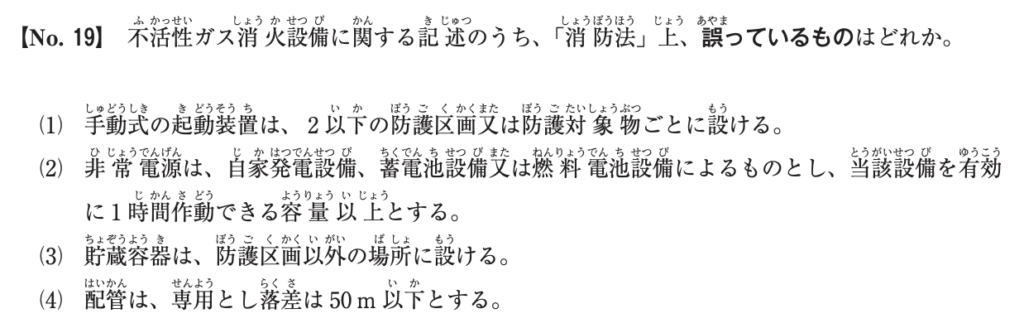

問19 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:手動式の起動装置は、2以下の防護区画又は防護対象物ごとに設ける。

不活性ガス消火設備の手動式起動装置は、「1つの防護区画ごと」または「防護対象ごと」に設置します。

(2)の解説 ⭕️

問題:非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、当該設備を有効に1時間作動できる容量以上とする。

(3)の解説 ⭕️

問題:貯蔵容器は、防護区画以外の場所に設ける。

不活性ガス消火設備は、消火用ガス(窒素・アルゴン・二酸化炭素など)を高圧ガス容器に貯蔵し、火災時に配管を通して防護区画へ放出して消火します。

消火ガスを貯めている容器そのものが防護区画内にあると、「火災で容器が熱を受ける」「爆発や作動不能になる」などのリスクが高く危険です。貯蔵容器は防護区画の外に設置することが消防法で定められています。

(4)の解説 ⭕️

問題:配管は、専用とし落差は50m以下とする。

不活性ガス消火設備の配管は、高圧ガスを一気に放出するため、「圧力損失が少ないこと」「漏れがないこと」「他用途の流体と混じらないこと」が絶対条件です。そのため専用配管でなければなりません。

配管の落差が大きすぎるとガスが均等に出ないため、落差は50m以下と決まっています。

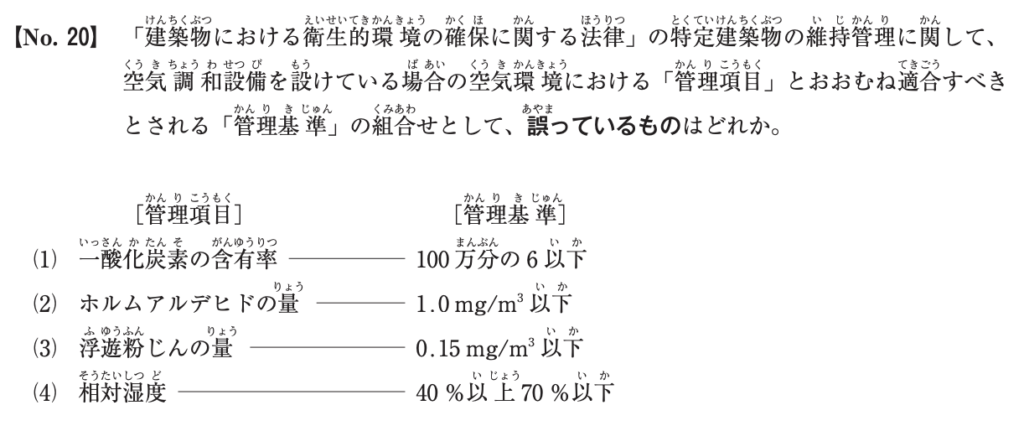

問20 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:一酸化炭素の含有率 ー 100万分の6以下

室内の一酸化炭素濃度の基準は令和4年4月から6ppm以下(百万分の6以下)に改正されました。以前は10ppm以下が基準でしたが、国際的な室内空気質ガイドラインに合わせて厳しくなっています。

(2)の解説 ❌️

問題:ホルムアルデヒドの量 ー 1.0mg/㎥以下

0.1mg/㎥以下が正解です。

(3)の解説 ⭕️

問題:浮遊粉じんの量 ー 0.15mg/㎥以下

(4)の解説 ⭕️

問題:相対湿度 ー 40%以上70%以下