問31

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:管径100mmの排水管の掃除口の設置間隔は、30m以内とする。

管径100mmの排水管の掃除口の設置間隔は、15m以内が正解です。

掃除口の取付ルール

①排水管が長くなる途中に取り付ける

▶管径100mm以下なら「15m以内」100mm超えなら「30m以内」ごとに設けます。

②排水管が45度を超えて曲がるところ

▶曲がり部分には必ず設けます。

③排水立て管の最下部やその近く

▶ゴミが溜まりやすいので、必ず設けます。

④排水横主管と屋外排水管の接続部の近く

▶外部の排水桝で代用も可能です。

⑤その他、必要と思われる場所

▶清掃しやすいように適宜設けます。

(2)の解説 ⭕️

問題:排水管の管径決定において、ポンプからの排水管を排水横主管に接続する場合は、器具排水負荷単位に換算して管径を決定する。

- 器具排水負荷単位(DFU)とは?

- 例えばたくさんの器具(トイレ・手洗い・流し台など)から排水されるとき、その水の量を「水の出る強さ」や[使用頻度」ごとに数値化したものが器具排水負荷単位です。

- 洗面器 ▶1単位

- 流し台 ▶2単位

- 便器(洗浄弁式) ▶6単位など

ポンプから排水管を建物の排水横主管(大通りのような管)に接続するとき、ポンプの吐出する水量を便器や流しなどの器具排水負荷単位に換算して、水量に合った管径(太さ)を決める必要があります。

(3)の解説 ⭕️

問題:排水立て管に対して45°以下のオフセットの管径は、垂直な排水立て管とみなして決定してよい。

- 排水立て管とは?

- 建物の中で「上から下へ」まっすぐ排水を落とす太い管のことです。

建物の構造によっては、排水立て管をまっすぐ通せないこともあります。まっすぐ通せない場合に少しだけ方向を変えるための「曲がり」部分を付けることをオフセットといいます。

角度がポイント!

オフセットが45°以下であれば排水はほとんどまっすぐ落ちると考えてよい。「まっすぐな管(垂直管)」と同じ扱いでOKという決まりになっています。

45°までなら排水のスピードも変わらず、空気の流れも妨げないから詰まりにくいのです。

(4)の解説 ⭕️

問題:オイル阻集器は、洗車の時に流出する土砂及びワックス類も粗集できる構造とする。

- オイル阻集器とは?

- オイルやワックスが排水に混ざって下水に流れないように、排水の中からオイルやワックスをせき止めて取り除く装置です。

- 洗車の排水がオイル阻集器に流れる

- 重い泥などは下に沈む

- 油やワックスは水より軽いので浮かぶ

- 真ん中のきれいな水だけが次へ流れる構造

問32

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:器具排水負荷単位法による通気管の管径算定において、所定の表を使用する場合、通気管長さは通気管の実長とし、局部損失相当長を加算しなくてよい。

この問題は、通気管の太さ(管径)の決め方に関する内容です。

通気管(排水のときに空気の流れをよくするための管)は、排水器具の数や距離によってサイズ(直径)を決めます。「通気管をこのくらいの長さにするなら、この太さが必要ですよ」という一覧表(基準表)に従うわけです。

通気管の長さは実長(実際の長さ)の分だけ考慮して、一覧表から管径を選定する流れになります。

(2)の解説 ❌️

問題:通気弁は、大気に開放された伸頂通気管と同様に正圧緩和の効果が期待できる。

- 通気弁とは?

- 通気弁は排水管の中が空気を吸い込んでしまって、トラップの水(ニオイを防ぐフタの役割)が引っ張られて無くならないように空気を取り込んでくれる弁のことです。

- 正圧 ▶押し出す空気

- 負圧 ▶吸い込む空気

通気弁は吸い込む空気(負圧)に対して空気を取り入れて調整を図るものであり、押し出す空気(正圧)に対しては何も効果がありません。

(3)の解説 ⭕️

問題:建物の階層が多い場合の1階の排水横枝管は、排水立て管に接続せず、単独で屋外の排水桝に接続する。

- 排水横枝管とは?

- 排水横枝管とはトイレや流しなどから出た排水が、排水立て管に向かって流れていく横向きの太い管のことです。

例えば5階建てのビルなどでは、高い位置からの排水が一気に流れ落ちてきます。その勢いで1階の排水横枝管に「強い空気の圧力がかかる」「トラップの水が吸われてニオイ漏れの原因になる」などのトラブルにつながるリスクがあるのです。

その対策が単独接続

1階の排水横枝管は立て管には繋がず、直接屋外の排水桝に接続することで安全に排水できるようにしています。

(4)の解説 ⭕️

問題:伸頂通気方式において、誘導サイホン作用の防止には、排水用特殊継手を用いて管内圧力の緩和を図る方法がある。

- 伸頂通気方式とは?

- 建物の排水通気方法のひとつで、排水立て管を屋上まで伸ばして大気に接続することで、配管内の空気圧の変化を和らげる方法です。「伸頂=頂上まで伸ばす」で覚えておきましょう。

- 誘導サイホン作用とは?

- トイレやお風呂などの排水が一気に流れたときに、近くの他の排水口トラップの水を一緒に吸い込んでしまう現象のことです。トラップには水があるから下水のニオイを防いでいるのに、水が吸い取られることでニオイや虫が上がってくるトラブルに繋がります。

誘導サイホン作用を防ぐには、排水用の特殊な継手を使って管内の空気の圧力変化を緩やかにする方法が有効です。通気弁付きの継手や空気を上手く流す構造の継手を使用するケースがあります。

問33

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ループ通気管の管径は、排水横枝管と通気立て管とのうち、いずれか小さい方の管径の1/2より小さくしてはならない。

- ループ通気管とは?

- キッチンや洗面台など複数の器具が並ぶときに使われる通気管です。水を流したときに排水管の中の空気が引っ張られて[ゴボゴボ音がする」「トラップ封水が切れる」などのトラブルを防ぐために設けます。

ループ通気管の管径は、「排水横枝管と通気立て管のうち、より小さい方の1/2以上とする」というルールがあります。

例えば、排水横枝管と通気立て管の管径が以下とします。

- 排水横枝管 ▶直径50mm

- 通気立て管 ▶直径75mm

小さい方は50mmなので、50mmの1/2=25mmより小さくしちゃダメということです。つまり、上記の場合はループ通気管の最小径は25mm以上にする必要があります。

(2)の解説 ❌️

問題:排水立て管のオフセットの逃がし通気管の管径は、通気立て管と排水立て管とのうち、いずれか小さい方の管径の1/2より小さくしてはならない。

- オフセットとは?

- ビルの構造上、柱や梁を避けるために排水立て管が曲がって斜めになることがあります。柱や梁を避けるために排水立て管が途中で横にズレる部分をオフセットといいます。

オフセットの上下では空気が流れにくくなるため、逃がし通気管(空気の逃げ道)が必要です。逃がし通気管の管径は、通気立て管と排水立て管のうち、いずれか小さい方の管径以上とするのがルールになります。

(3)の解説 ⭕️

問題:排水横枝管の逃がし通気管の管径は、それを接続する排水横枝管の管径の1/2より小さくしてはならない。

- 排水横枝管とは?

- 排水横枝管とはトイレや流しなどから出た排水が、排水立て管に向かって流れていく横向きの太い管のことです。

- 逃がし通気管とは?

- トイレやお風呂の水を流したとき、排水管の中の空気が押し出されたり引っ張られたりして、ボコボコ音がしたりニオイが上がったりするトラブルがあります。逃がし通気管は排水管と通気管の間に空気の抜け道を作り、これらのトラブルを防ぐのが目的です。

逃がし通気管は排水横枝管の太さに応じて、ある程度の太さが無いと空気の通り道として機能しません。排水横枝管の太さの1/2以上の管径が必要という表記は正しいです。排水横枝管の管径が50mmの場合、逃がし通気管の管径は25mm以上必要になります。

(4)の解説 ⭕️

問題:各個通気管の管径は、それが接続される排水管の管径の1/2より小さくしてはならない。

- 各個通気管とは?

- 洗面台や流しなど「各器具ごと」に設ける通気管のことです。排水時の空気の引き込み(サイホン作用)でトラップ(封水)が破られるのを防ぐために使います。

通気管が細すぎると空気の通り道として機能しないため、管径の1/2以上にしておくようにしましょう。

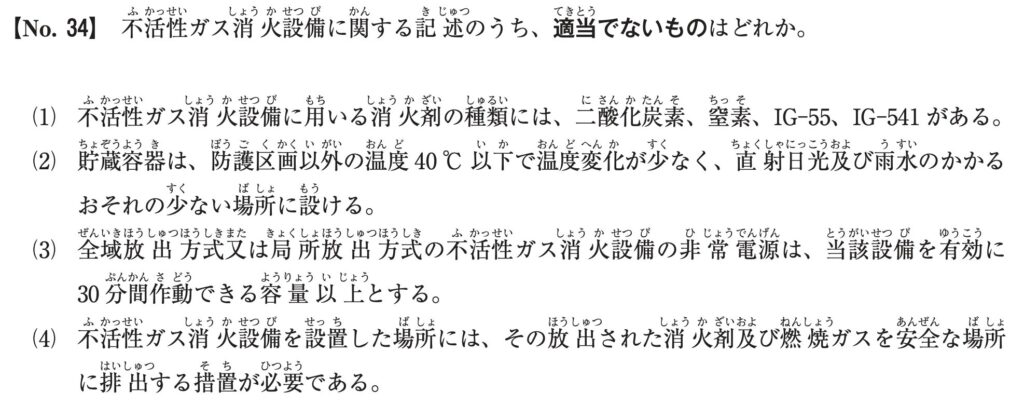

問34

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:不活性ガス消火設備に用いる消火剤の種類には、二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541がある。

- 不活性ガス消火設備とは?

- 燃えにくい「不活性ガス」を部屋や機械の中に一気に放出して、酸素を薄めて火を消すシステムのことです。火は「酸素・可燃物・熱」の3つがそろって燃えるので、酸素を減らすだけで消火できます。

| 消火剤 | 特徴 |

| 二酸化炭素(CO₂) | 昔からある消火剤。ガスの放出量が多くて窒息のリスクがあるので、人がいない場所向き。 |

| 窒素(N₂) | 空気中にもともと多く含まれる成分。安全性が高く、よく使われる。 |

| IG-55 | 窒素とアルゴンを混ぜたガス。無害で、電気設備のある場所にも使える。 |

| IG-541 | 窒素・アルゴン・CO₂を混ぜたもの。安全性が高く、世界中で使われている。 |

(2)の解説 ⭕️

問題:貯蔵容器は、防護区画以外の温度40℃以下で温度変化が少なく、直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設ける。

問題の文章は、不活性ガス(窒素・二酸化炭素など)の消火剤を入れておくボンベ(貯蔵容器)の設置場所に関する内容です。

ガスの性質に注意!

✅️不活性ガスは圧力をかけて液体や気体にして保存している

✅️温度が上がると圧力も上がって危険になることがある

✅️逆に寒すぎてもガスがうまく出ないことがある

ガスの性質を考慮した上で、貯蔵容器の最適な設置場所は以下になります。

| 設置条件 | 理由 |

| 温度40℃以下 | 高温になると、ボンベ内の圧力が高くなって危険だから |

| 温度変化が少ない場所 | 膨張や収縮で容器やバルブに負担がかかるのを避けるため |

| 直射日光や雨水がかからない場所 | 腐食・劣化を防いで安全に長持ちさせるため |

(3)の解説 ❌️

問題:全域放出方式または局所放出方式の不活性ガス消火設備の非常電源は、当該設備を有効に30分間作動できる容量以上とする。

- 不活性ガス消火設備とは?

- 燃えにくい「不活性ガス」を部屋や機械の中に一気に放出して、酸素を薄めて火を消すシステムのことです。火は「酸素・可燃物・熱」の3つがそろって燃えるので、酸素を減らすだけで消火できます。

- 全域放出方式 ▶部屋全体

- 局所放出方式 ▶機械や特定の場所

- 非常電源とは?

- 火事のときは停電になることが多く、電気が止まってしまうと消火設備が機能しなくなってしまいます。停電時に消火設備が機能するための予備の電気が非常電源です。

- 自家発電機(建物の中にある発電機)

- バッテリー(蓄電池)

- 燃料電池

上記のどれかを使って、1時間以上は消火設備が動くようにしなければなりません。

(4)の解説 ⭕️

問題:不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出する措置が必要である。

- 不活性ガス消火設備とは?

- 燃えにくい「不活性ガス」を部屋や機械の中に一気に放出して、酸素を薄めて火を消すシステムのことです。火は「酸素・可燃物・熱」の3つがそろって燃えるので、酸素を減らすだけで消火できます。

消火のためにガスを部屋に放出すると、部屋の中の空気が悪くなったりガスがたまって危険になることがあります。火が消えたあとには、消火に使ったガスや燃えたときに出るガス(燃焼ガス)が残るため排出が必要です。

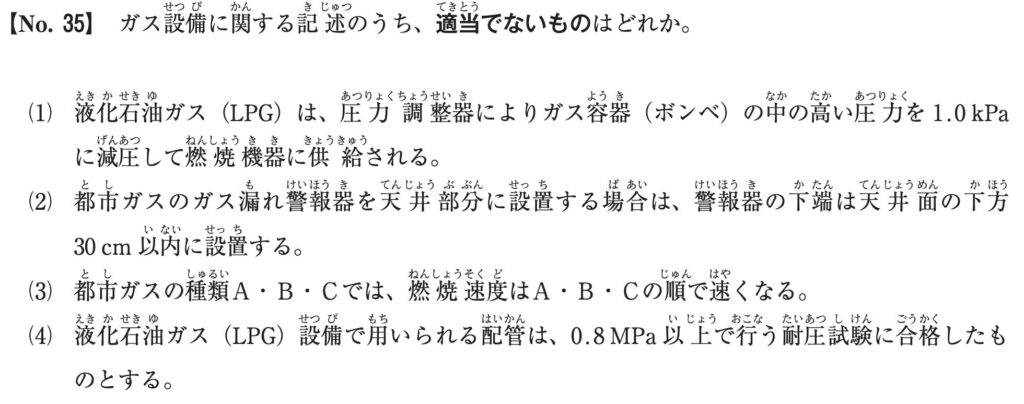

問35

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:液化石油ガス(LPG)は、圧力調整器によりガス容器(ボンベ)の中の高い圧力を1.0kPaに減圧して燃焼機器に供給される。

- 液化石油ガス(LPG)とは?

- プロパンやブタンなどを主成分とするガス燃料です。このガスは圧力をかけたり冷やしたりすることで、常温でも簡単に液体にできるという特徴があります。一般家庭のプロパンガスやカセットコンロなど、身近なシーンでよく使われています。

LPGはとても高い圧力(約0.7〜1.5MPa)でボンベに入っています。この高い圧力のままでは使えないので、圧力調整器(レギュレーター)を通して、燃焼機器に適した低い圧力(2.3〜3.3kPa)に下げて使用します。1.0kPaは低すぎるため、ガス機器が正しく使えません。

(2)の解説 ⭕️

問題:都市ガスのガス漏れ警報器を天井部分に設置する場合は、警報機の下端は天井面の下方30cm以内に設置する。

都市ガス(主に134Aガスなど)は空気よりも軽く、天井付近に溜まりやすい性質があります。そのためガス漏れ検知器も、天井近くに設置が必要です。しかしピッタリ天井にくっつけるわけではなく、安全性と検知のために天井面から下に30cm以内という基準があります。

逆に空気より重いガスの場合は?

例えばLPG(プロパンガス)は空気より重いので、床近くに警報機を設置します。このときは床面から30cm以内が目安です。

(3)の解説 ⭕️

問題:都市ガスの種類A・B・Cでは、燃焼速度はA・B・Cの順で速くなる。

| 区分 | 主なガス成分 | 燃焼速度 | 比重 | 特徴 |

| A種 | 水素・空気など | 速い | 軽い | 火がつきやすくて軽い |

| B種 | コークス炉ガスなど | 中 | 中 | 中間的な性質 |

| C種 | メタン(13Aなど) | 遅い | 重い | 現在最も一般的な都市ガス |

燃焼速度はA>B>Cの順で速いので正しい文章です。

(4)の解説 ⭕️

問題:液化石油ガス(LPG)設備で用いられる配管は、0.8MPa以上で行う耐圧試験に合格したものとする。

- 配管の耐圧試験とは?

- 配管に水を入れて圧力をかけて漏れがないか確認するテストのことです。LPG設備に使う配管では、0.8MPa以上の圧力で試験するのがルールになります。

LPGは常温・常圧で液体になるように加圧されたガスです。LPGをガスとして使うには高圧が必須のため、使う配管にも高い圧力に耐えられることが求められます。

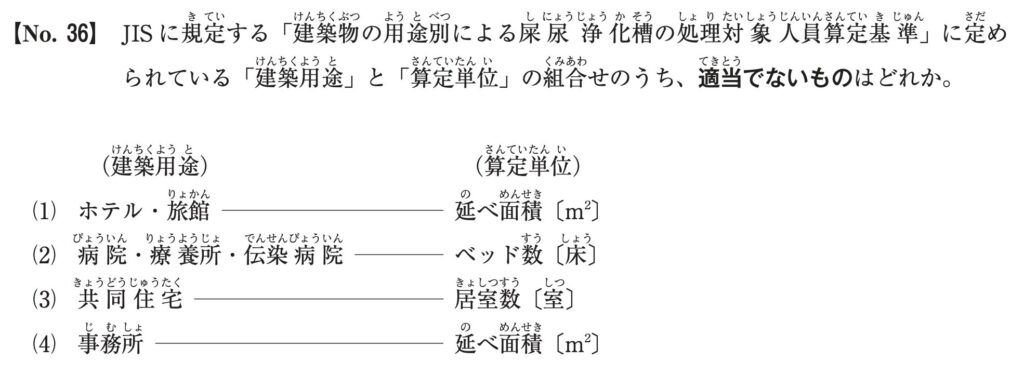

問36

答えはここをタップ

3が間違い!

JIS(日本産業規格)で定められている「し尿浄化槽の処理対象人員算定基準」において、建物の用途によって想定される使用人数を算定単位で決めます。つまり、「この建物にはこれぐらい人がいるよね」と想定するルールです。

共同住宅(アパートやマンションなど)では、「居室数」ではなく「延べ面積(㎡)」をもとに算定します。1部屋に何人住んでいるかは世帯によってバラバラなので、延べ面積で全体の使用人数を想定した方が、安定的な数字を出せるわけです。

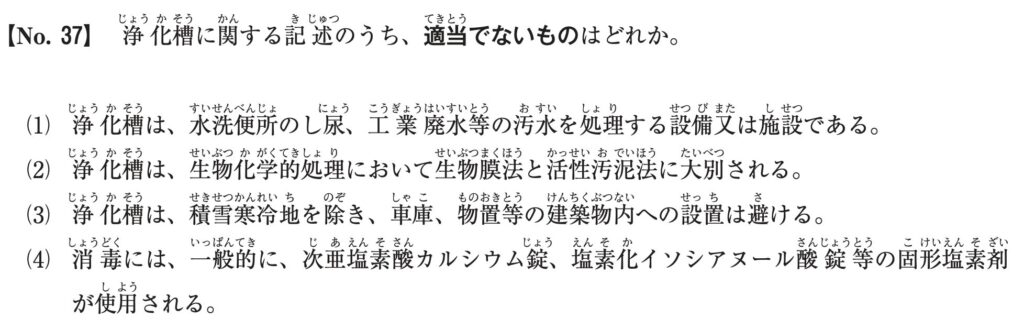

問37

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:浄化槽は、水洗便所のし尿、工業排水等の汚水を処理する設備または施設である。

浄化槽は、し尿(トイレの排水)+生活雑排水(台所・風呂・洗面など)を処理する設備です。工業排水は対象ではありません。

工業排水は有害物質や重金属を含むおそれがあるため、別の専門処理施設が必要です。

(2)の解説 ⭕️

問題:浄化槽は、生物化学的処理にいて生物膜法と活性汚泥法に大別される。

- 浄化槽の「生物化学的処理」とは?

- 微生物の力を使って汚れを分解・キレイにする方法のことです。例えばトイレや台所から出た汚れた水(生活排水)を、微生物が食べてキレイにしてくれるようなイメージ。

生物化学的処理の代表的な処理方法

| 種類 | 特徴 | イメージ |

| 生物膜法 (せいぶつまくほう) | 微生物が「固定されたシートや壁面」にくっついて、そこに流れてくる汚水を分解 | 岩にくっついた苔が水をキレイにするイメージ |

| 活性汚泥法 (かっせいおでいほう) | 微生物を水の中に浮かせて空気を送り込み、汚水を分解 | 水槽の中で泳ぐ微生物たちが働いているイメージ |

浄化槽での生物処理は、「生物膜法」と「活性汚泥法」の2つに大別されると覚えておけばOKです。

(3)の解説 ⭕️

問題:浄化槽は、積雪寒冷地を除き、車庫、物置等の建築物内への設置は避ける。

浄化槽は、寒い地域(雪が多くて外に置けないところ)を除いて、基本的には建物の中には置かない方が良いといういうことです。

浄化槽を屋内に置かないほうがいい理由

❌️ニオイが出る

❌️点検や清掃のために開ける

❌️排気(空気の出入り)が必要

屋内に浄化槽を設置するとニオイや虫などが充満するため、とっても不衛生です。しかし雪がたくさん降る地域では浄化槽が凍って壊れてしまうことがあるので、屋内(車庫や物置の中など)に設置することが例外的に許されています。

(4)の解説 ⭕️

問題:消毒には、一般的に、次亜塩素酸カルシウム錠、塩素化イソシアヌール酸錠等の固形塩素剤が使用される。

浄化槽の中では汚水を微生物の力でキレイにしますが、細菌などは完全に除去できません。最後に消毒剤を使うことで、より安全な水になるわけです。よく使われるのは以下のような固形の塩素剤になります。

| 名称 | 特徴 |

| 次亜塩素酸カルシウム | 一般的で協力な消毒剤。 |

| 塩素化イソシアヌール酸 | 錠剤タイプが多く、取り扱いが便利。安定性が高い。 |

固形の塩素剤は徐々に溶けて長時間効くようになっているため、浄化槽でよく使われています。

問38

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:遠心冷凍機は低圧冷媒または高圧冷媒を使用する機器があり、低圧冷媒を使用する機器は一般的な空調条件では高圧ガス保安法の適用を受けない。

- 遠心冷凍機とは?

- 主にビルや工場などの大きな建物で「冷たい水」を大量に作るための機械です。ターボ冷凍機とも呼ばれます。中の羽根車(インペラ)がくるくる回って、冷媒ガスを圧縮します。

低圧冷媒と高圧冷媒の違い

| 冷媒の種類 | 圧力 | 例 |

| 低圧冷媒 | 比較的緩やかな圧力で動く | R123など |

| 高圧冷媒 | 強い圧力で動く | R134a、R140Aなど |

遠心冷凍機には、低圧タイプと高圧タイプの両方があります。

高圧ガス保安法は、高圧になると事故の危険が高いので、高圧ガスを安全に利用するための法律です。低圧冷媒は圧力が低いため安全性が高く、空調用などでは法律の対象外となります。

(2)の解説 ❌️

問題:二重効用吸収冷凍機は、高圧蒸気により低温再生器を加熱し、低温再生器で発生した冷媒蒸気をさらに高温再生器の加熱に用いる構造である。

- 吸収冷凍機とは?

- 水や空気を冷やすための大型の冷凍機で、主にビルや工場などで使われます。冷媒ガスは使わずに水と臭化リチウムという液体(吸収液)を使って冷やすのが特徴です。

二重効用吸収冷凍機は再生器という部品が2つあるのが特徴で、吸収冷凍機の中でも効率が高いタイプになります。

- 二重効用とは?

- 高温再生器と低温再生器という2つの再生器を使い、1つの熱源から2回分冷やす工程を作るのが二重効用です。再生器が1つだと1回しか冷やせないので、2回分冷やせる二重効用は高効率で省エネになります。

通常の吸収冷凍機には高温再生器のみが付いており、外部からの熱(蒸気やガスなど)を使って冷やす工程を1つ作ります。二重効用の場合は高温再生器で作られた高温の水蒸気の一部を低温再生器に移して、2つ目の冷やす工程を作るわけです。

つまり「二重効用吸収冷凍機は、高圧蒸気により高温再生器を加熱し、高温再生器で発生した冷媒蒸気をさらに低温再生器の加熱に用いる構造である。」が正しい文章になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:空気熱源ヒートポンプのデフロスト運転には、運転を冷房サイクルに切り替えて空気熱交換器に高温高圧のガスを流し付着した霜を溶かす方法がある。

- ヒートポンプとは?

- エアコンや冷暖房機で使われている技術のことで、外の空気から熱を取り出して室内に送る仕組みです。

冬の寒い外気から熱を取り出すために、外の熱交換器(室外機)はどんどん冷えていきます。すると外気の水分が室外機にくっついて霜や水になるわけです。霜が付くと熱のやり取りがうまくできず、効率が落ちてしまいます。

室外機に付いた霜を取る方法をデフロスト運転(霜取り運転)といいます。一時的に冷房の流れに切り替えることで室外機側に熱を送れるので、付着した霜を溶かすことが可能です。

| 冷媒サイクル | 冷媒の状態 | 冷凍機 (冷房運転) | ヒートポンプ (暖房運転) |

| ①圧縮 | 冷媒ガスを押し縮めて高温高圧にする (めちゃめちゃ熱くなる) | 機械熱が邪魔になる | 機械熱で効率UP |

| ②凝縮 | 熱い冷媒ガスを冷まして液体に戻す (冷ます=熱を捨てる=温風が出る) | 室外機で熱を捨てる | 室内機から温風が出る |

| ③膨張 | 細い穴に冷媒を通して圧力を下げる (急激に温度が下がる) | ||

| ④蒸発 | 周囲の空気から熱を奪って気体に戻る | 室内機から冷風が出る | 室外機で外気の熱を奪う |

(4)の解説 ⭕️

問題:スクリュー冷凍機は、高圧縮比でも体積効率がよいため、一般的に、高い圧縮比を必要とするヒートポンプ用として用いられる。

- スクリュー冷凍機とは?

- 冷凍機の一種で、圧縮機という冷媒を圧縮する部品が「スクリュー式」になります。スクリュー冷凍機は中型〜大型施設(病院、ホテル、工場など)で使われることが多いです。

スクリュー冷凍機は高い圧縮比が得意であり、圧縮比は「冷たいガスをどれだけ強く押し込むか」の割合のことです。ヒートポンプ(特に暖房)では外が寒くても部屋を暖めるために、冷媒をかなり高い圧力にする必要があります。

通常の冷凍機は高い圧縮機に弱いことが多いですが、スクリュー式は高い圧縮比でも元気に動くという特徴があり、体積効率も良いので性能が高い冷凍機といえます。

問39

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:締切り動力が低く、水量の増大に伴い軸動力は減少する特性がある。

- 軸動力とは?

- ポンプを回すのに必要なエネルギーのことです。モーター(電動機)などがグルグル回って、ポンプを動かす力というイメージになります。

ポンプでたくさんの水を動かすためには、エネルギーもたくさん必要になります。

- 流量が多い ▶軸動力は増える

- 流量が少ない ▶軸動力は小さい

- 締切り動力とは?

- 「締切り」とは、ポンプの出口(バルブ)を閉めて水が流れない状態にすることです。締切り状態でも羽根車はグルグル回っているので、わずかに動力は必要になります。

つまり「遠心ポンプは締切り動力が低く、水量の増大に伴い軸動力は増加する特性がある。」という文章が正解になります。

(2)の解説 ⭕️

問題:吐出し量は、ポンプの羽根車の直径が変わった場合、羽根車の出口幅が一定であれば、直径の変化の2乗に比例して変化する。

- 羽根車の出口幅が変わらない=羽の厚みは一定

- 羽根車の直径だけが大きくなる=吐出し量(流す水の量)も増える

- 直径の2乗に比例して増える

遠心ポンプでは、羽根車の大きさを変えたとき、さまざまな性能(流量・揚程・動力など)がどう変わるかをまとめた法則があり、その法則を相似則といいます。

- 羽根車の直径をD

- 回転数をNとする

✅️流量はD²✕N ▶直径の2乗に比例して増える

✅️揚程はD²✕N² ▶直径が大きくなると高さも上がる

✅️軸動力はD⁵✕N³ ▶エネルギーもたくさん必要になる

つまり、羽根車を大きくするとポンプが1回で送り出せる水の量が増えます。羽根車の直径が2倍になったら吐出量は4倍になる(2乗に比例する)ので、問題文は正しいです。

(3)の解説 ⭕️

問題:渦巻ポンプの渦巻ケーシングは、スロート部から吐出し口にかけて流速を緩やかに減速して速度エネルギーを圧力エネルギーに変換している。

- 渦巻ポンプとは?

- 水などの液体を羽根車で回転させ、遠心力で外側に押し出して送るポンプのことです。液体は羽根車を通ったあと、ケーシング(外側の渦巻き状の通路)を通って吐出口から出ていきます。

ケーシングの役割(とくに渦巻ケーシング)

✅️渦巻ケーシングは、外に向かって広がる通路

✅️羽根車から出た液体は、とても速いスピード(流速)で動いている

✅️この速さ(運動エネルギー)をケーシングの広がりによってゆっくりにしながら、圧力エネルギーに変換する

速度エネルギー▶圧力エネルギーに変換。

流速がそのままだとポンプが押し出す力(圧力)が足りず、水を送ることができません。ケーシングでスピードを落として圧力に変えることで、配管などにしっかりと水を送れるようになります。

ちなみに問題文にあるスロート部は、ポンプ内の「通路がいちばん狭くなる場所」のことです。流速を減らして圧力に変えるための構造上の工夫になります。

(4)の解説 ⭕️

問題:ポンプや送水系に外力が働かないのに、吐出し量と圧力が周期的に変動する現象をサージングという。

- サージングとは?

- 圧縮機やポンプ、送風機などで発生する異常な振動や運転不安定の現象のことです。不整脈のように不規則なリズムで運転するため、設備に大きな負荷がかかります。

サージングが起こると、「ポンプが壊れやすくなる」「配管やバルブがダメージを受ける」「システム全体の安定運転ができない」といった不具合が発生します。

問40

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:大温度差送風方式は、送風量を減らして、送風搬送動力を削減するため、一般的に、冷房吹出温度差を10℃と大きくとる。

- 大温度差送風方式とは?

- 空調で部屋を冷やしたり暖めたりするとき、普通は「少し冷たい(または暖かい)空気や水」をたくさん送ります。大温度差送風方式では、「とても冷たい(またはとても暖かい)空気や水」を少ない量だけ送って同じ効果を得るのが目的です。

例えば冷房なら室温26℃に対して、普通は16℃(温度差10℃)くらいの空気を送ります。大温度差方式ではもっと低い温度(温度差13〜15℃)の空気を使うわけです。

大温度差送風方式のメリット

- 使う空気や水の量が減るので、ポンプやファンの電気代が安くなる

- 配管やダクトを細くできるので、設備コストを安くできる

- CO₂の排出量を減らせて、環境にもやさしい

(2)の解説 ⭕️

問題:マルチパッケージ型空気調和機の冷房暖房同時型は、冷房運転時に発生する排熱を暖房運転中の屋内機に利用することで高い省エネルギー効果が得られる。

- マルチパッケージ形空調機とは?

- ビルや中規模施設でよく使われている空調システムであり、1台の室外機に対して複数台の室内機(部屋)を空調できる業務用エアコンです。部屋ごとに温度調節や運転のON/OFFができます。

- 冷房暖房同時型とは?

- 通常のマルチパッケージ形空調機は、冷房モードに設定したらすべての室内機で冷房運転しかできず、暖房運転したい場合は設定変更が必要になります。冷房暖房同時型は部屋ごとに冷房・暖房を使い分けられる便利な機能です。

冷房暖房同時型は省エネ!

夏場に自宅でエアコンを使うと、室外機から熱風が出ているのを見たことがあると思います。あの熱風は、室内の空気から熱を取り除いて屋外に捨てている排熱です。

冷房暖房同時型は、本来捨ててしまう排熱を暖房を使う部屋に再利用しているため、省エネ&電気代の節約になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:ユニット形空気調和機の冷却コイルは、コイル面通過風速を2.0〜3.0m/sで選定し、コイル面の凝縮した水滴の飛散が多くならないようにする。

- ユニット形空気調和機とは?

- ファンとコイルが一体になっている業務用空調機で、冷暖房・換気・加湿・除湿・空気清浄をまとめて行えるのが特徴です。エアハンドリングユニット(AHU)とも呼ばれています。

ユニット形空気調和機内には冷水で冷やされた冷却コイルがあり、空気を冷やして空気中の水蒸気を水滴(結露)にして除湿しています。空気が冷却コイルの部分を通過するときのスピードがコイル面通過風速です。

コイル面通過風速が速すぎると、結露した水滴が風に乗って飛んでしまう(飛散)問題が発生します。水滴が飛ぶと空調ダクトやフィルター部分に水が溜まり、カビや腐食の原因となるため、通過風速は2.0〜3.0m/s程度が適切とされているのです。

(4)の解説 ⭕️

問題:デシカント空気調和機は、デシカントローターで高温の排気と給気とを熱交換する際に供給空気の湿度を除去し、乾燥した空気を給気する。

- デシカント空気調和機とは?

- 空気中の湿気を、デシカントと呼ばれる「乾燥剤」で直接取り除く空調方式になります。「温度」と「湿度」を別々にコントロールできるのが大きな特徴で、省エネで効率よく除湿できるシステムです。

- デシカントローターとは?

- ハチの巣のような形をした「乾燥剤付き大型ローター」のことです。空気がローターを通過する際に空気中の水分が乾燥剤に吸着して、除湿してから室内に送られます。

湿気を吸ったローターは除湿効率が低下しないよう、高温(40〜80℃)の排気熱を通してローターを乾燥させています。この仕組みを再生といいます。

ユニット形空調機などの除湿は「冷却コイルで冷やして結露させて除湿」でしたが、デシカント空調機は「乾燥剤に空気を通すだけ」なので、エネルギー効率が高いのが特徴です。

問41

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:圧力配管用炭素鋼鋼管は、蒸気、高温水等の圧力の高い配管に使用され、スケジュール番号により管の厚さが区分されている。

- 圧力配管用炭素鋼鋼管とは?

- 主に蒸気や高温水などの高圧流体を運ぶために使われるとっても丈夫な鉄パイプ(管)です。耐圧性・耐熱性が求められる場面で大活躍します。

- スケジュール番号とは?

- 「スケジュール」は、管の肉厚(パイプの厚み)を表す番号です。同じ配管の太さ(呼び径)でも、スケジュール番号が大きいほど肉厚となり、高い圧力にも耐えられるようになります。

| 呼び径 | スケジュール40 | スケジュール80 |

| 50A | 肉厚 約3.7mm | 肉厚 約5.5mm |

(2)の解説 ⭕️

問題:架橋ポリエチレン管は、中密度・高密度ポリエチレンを架橋反応させることで、耐熱性、耐クリープ性を向上させた管である。

- 架橋ポリエチレン管とは?

- ポリエチレン(PE)というプラスチックを三次元的に結びつける(架橋させる)ことで、元のPEよりも強くて耐熱性の高い管にしたものをいいます。架橋とは、分子同士をつなぎ合わせてネット状にする化学反応です。毛糸がマフラーになるイメージ。

- 耐クリープ性とは?

- クリープとは、力をかけ続けるとじわじわと変形していく現象のことです。

架橋ポリエチレン管は、お湯が流れても長期間かたちを保てるので、耐熱性・耐クリープ性に優れており給湯配管などに最適です。

(3)の解説 ❌️

問題:空気調和機のドレン配管の排水トラップの封水は、送風機の全静圧を超えないようにする。

- ドレン配管とは?

- エアコンや空調機などから出る結露水(ドレン水)を流すための排水管です。水をスムーズに流すために、配管にはトラップ(封水)という仕組みが入っています。

トラップはニオイや空気の逆流を防ぐため、水をためて「ふた」のような役割をしています。トラップの封水高さは、送風機の全静圧を超えるように設計するのが正解です。

空調機の中には送風機(ファン)があり、風を送り出すときに空気の圧力(静圧)がかかります。静圧は押し出す力なので、トラップの封水高さが低いと水が押し流されてニオイや空気が空調機内に逆流してしまいます。

「送風機の風に負けないように、水のふたは厚めにしておこう」というイメージです。

(4)の解説 ⭕️

問題:蒸気トラップには、メカニカル式、サーモスタチック式、サーモダイナミック式がある。

- 蒸気トラップとは?

- 使い終わった水(ドレン)だけを外に出して、蒸気は逃さないようにするための蒸気配管に取り付ける装置です。

メカニカル式

水が貯まってくると「浮き(フロート)」が浮いてバルブを開け、水だけを捨てます。蒸気は閉じ込めておく構造になっており、水の量を感知して動くタイプです。

サーモスタチック式

金属製の蛇腹(ベローズ)という部品が温度によって伸び縮みすることで、ドレンを排出する構造です。ベローズ内にはアルコールや水などが封入されていて、蒸発と凝縮によって伸び縮みします。

蒸気が多いパターン

①ベローズ内の液体が蒸発する

②気体が膨張してベローズが伸び、弁にフタをする

ドレンが多いパターン

①ベローズ内の気体が凝縮する

②気体から液体に戻ると体積が減る

③ベローズが縮んで弁のフタが開く

④フタが開くとドレンが排出される

サーモダイナミック式

蒸気の速さ・圧力の変化を使って開け閉めするタイプです。シンプルで丈夫な構造で、小型なタイプにも使えます。

- ドレンが流入すると…

- ドレン(水)がトラップ内に入ると、ディスク弁が押し上げられて弁が開き、ドレンが排出されます。

- 蒸気が流入すると…

- ドレン排出後、蒸気がトラップ内に入ると、ディスク弁の下側を高速で蒸気が通過します。

- このとき、ベルヌーイの定理によりディスク下側の圧力が下がり、さらに上部の変圧室に入った蒸気が冷やされて圧力が高まり、ディスク弁が下に押されて閉じます。

- 再びドレンがたまると…

- トラップ内で蒸気が冷えて凝縮し、圧力が下がると、またディスク弁が開いてドレンを排出します。

問42

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:グラスウール等の多孔質吸音材を内張りしたダクトでは、中高周波数域の音の減衰が大きい。

- グラスウールとは?

- ガラスをふわふわの綿のようにした材料で、断熱材や吸音材として広く活用されています。多孔質というのは、「小さな穴がたくさんある」という意味です。この穴があるおかげで、音が中に入っていって吸収されやすくなります。

中高周波数の音というのは、人の声や機械の音など比較的高めの音のことです。ダクト内にグラスウールを貼ると、中高周波数域の音が吸収されてダクト内で消えやすくなるため静かになります。

(2)の解説 ⭕️

問題:同一材料、同一断面積のダクトの場合、同じ風量では長方形ダクトの方が円形ダクトより単位長さ当たりの圧力損失が大きい。

丸形ダクトはツルッとしていて抵抗が少なく、空気の流れを邪魔しにくい特徴があります。長方形ダクトは角(かど)があるから、空気が引っかかりやすいです。空気の流れが乱れやすくて、押し出すのにたくさんの力(圧力)が必要になります。

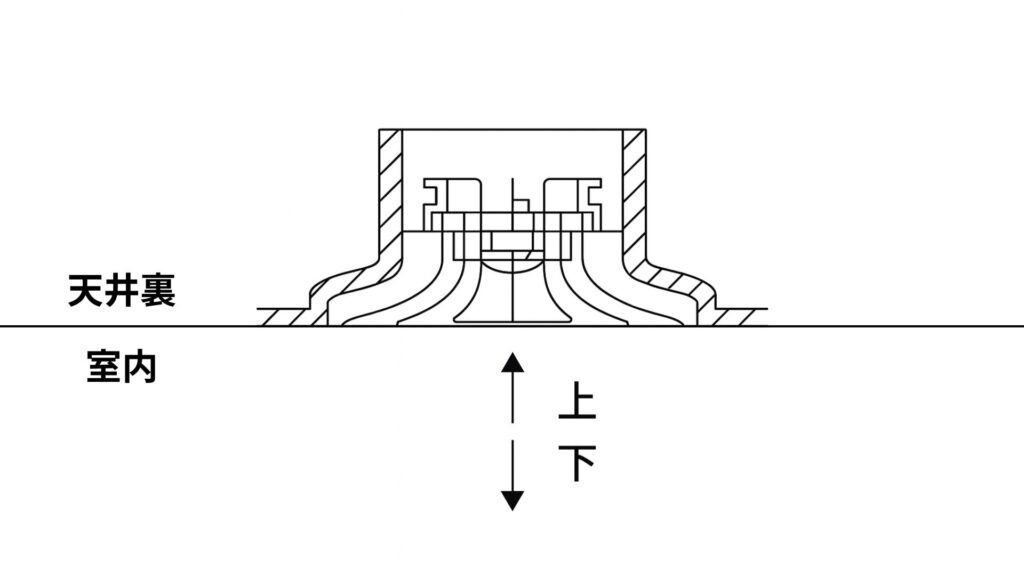

(3)の解説 ❌️

問題:シーリングディフューザー形吹出口は、中コーンを上げると拡散半径が大きくなる。

- シーリングディフューザーとは?

- 天井に付いている空気の吹出口の一種です。真ん中にコーン(お椀型のフタ)が付いていて、空気の流れをコントロールしています。

吹き出した空気がどのくらい広がるか(距離)のことを拡散半径といいます。中コーンの上げ下げによって拡散半径の調節が可能です。

中コーンを下げる(天井側から室内側へ近づける)

- 空気が横に広がりやすくなる

- 拡散半径が大きくなる

中コーンを上げる(室内側から天井側へ押し上げる)

- 空気がまっすぐ下に落ちやすくなる

- 拡散半径は小さくなる

(4)の解説 ⭕️

問題:ピストンダンパーは、消化ガス放出時にガスシリンダーの作動で閉鎖する機構を有する。

- 消化ガスとは?

- 火事が起きたとき、火を消すために使うガスのことです。スプリンクラーの代わりにガスで火を消す設備もあります。

- ピストンダンパーとは?

- ダクトの中にある「空気の通り道を塞ぐフタ」のような部品のことです。普段は空気が通れるように開いていますが、必要なときに閉じてくれます。

消火設備が作動して消火ガスが出るとき、ダクトを通って消火ガスが他の場所に漏れないようにする必要があります。ピストンダンパーは、消化ガスの圧力を感知して自動で閉じる仕組みです。

問43

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。

工事が終わったら、受注者(工事をした人)が「完成しましたよ」と発注者に知らせることを完了通知といいます。完了通知を受け取った発注者は、14日以内に検査(完成検査)を行い、その結果を受注者に伝えなければならないというルールです。

公共工事では、ダラダラと検査を引き延ばさないように「◯日以内」と期限がはっきり決まっています。期限を設けることで受注者が次の仕事にスムーズに進めたり、引き渡し後の作業が円滑になるわけです。

(2)の解説 ⭕️

問題:受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。

工事を請け負った受注者(工事をする人)は、工事中の建物や資材にもしものことがあったときのために、火事・事故などのリスクに備えて保険に入っておかなければならないというルールです。

建設中の建物や材料は高価で、火災・盗難・事故などのリスクがあります。損害が起きたときに困らないように、あからじめ保険に入っておく必要があります。

(3)の解説 ⭕️

問題:発注者は、受注者が工期内に工事を完成させることができないとき、これによって生じた損害賠償を受注者に対して請求することができる。

発注者(工事を依頼した人)は受注者(工事をする人)に対して、「あなたの遅れのせいで損したお金を払ってください」と請求できるルールです。

例えばビルの完成が遅れたら、テナントの営業開始も遅れてしまいます。発注者が家賃を貰えなくなって損するケース。受注者の責任で遅れたと判断されたときは、発注者は損害賠償を請求できます。

(4)の解説 ❌️

問題:発注者の完成検査で、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、工事目的物を最小限度破壊する場合、その検査または復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。

工事が完成したあとに発注者(工事を頼んだ人)が、きちんとできているか確認(完成検査)をします。しかし検査するには、一部を壊して中を見ないといけないことも…。

この場合、検査のためにやむを得ず壊した部分の修復費用は原則として受注者の負担になります。完成検査では、ちゃんと作られているか確認する責任が受注者にあるからです。

問44

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

- 全熱交換器とは?

- 「外の空気」と「室内の空気」を入れ替えるときに、熱と湿気の両方を回収・交換してくれる換気装置のことです。例えば冬に外の冷たい空気を室内に入れる際、全熱交換器を通すと部屋の暖かさを外の空気に少し引き継いで取り入れてくれるので、快適温度かつ省エネになります。

全熱交換器の仕様内容

| 項目 | 意味や役割 |

| 形式 | 機械のタイプ(ロータリー式、プレート式など) |

| 種別 | 使用方法の分類(例えば家庭用か業務用かなど) |

| 風量 | どれくらいの空気の量を動かせるか(㎥/hなど) |

| 全熱交換効率 | 熱と湿気の両方をどれだけうまく交換できるか(%) |

| 面風速 | 空気が機器を通るときの速度 |

| 初期抵抗 | 初めて動かしたときの茎の流れに対する抵抗(Pa) |

これらは全熱交換器の性能を知るために必要な情報なので、適切な仕様の組み合わせです。

(2)の解説 ⭕️

- 空調用ポンプとは?

- 冷水や温水を配管内に流すために使うポンプのことです。ビルの空調設備で、冷却・加熱に使う水を送るのに欠かせない機器となります。

空調用ポンプの仕様

| 項目 | 意味や役割 |

| 形式 | ポンプの種類(例:横型・縦型など) |

| 吸込口径 | 吸い込む側の配管の太さ(径) |

| 揚程(ようてい) | ポンプが水をどれだけの高さ(圧力)まで持ち上げられるか |

| 押込圧力 | ポンプが水を押し出すときにかかる圧力 |

(3)の解説 ❌️

- 冷却塔とは?

- 冷却塔は、空調や工場などで使った冷却水を冷やして再利用する装置です。冷却水は機器を冷却するための水なので、使用後は熱を吸って温かい水になります。冷却塔では温まった冷却水にファンの風を当てたり蒸発させたりして、冷却水を冷ましているわけです。

冷却塔の仕様内容

| 項目 | 意味や役割 |

| 形式 | 機器のタイプ(開放式・密閉式など) |

| 冷却能力 | どれだけ水を冷やせるか(kWやkcal/hなど) |

| 冷却水量 | 流れる水の量(㎥/h) |

| 冷却水出口温度 | 水が入ってくる温度・出ていく温度 |

| 外気湿球温度 | 外気の「湿った空気」の温度 |

| 騒音値 | 運転中の音の大きさ(dB) |

冷却塔は、水の蒸発による「気化熱の利用」で水を冷やします。

- 冷却水が蒸発するとき周囲の熱を奪う(気化熱)

- 蒸発しなかった冷却水が冷やされる

- どれくらい蒸発するかは外気湿度による

外気湿度が低いと空気が乾燥している状態なので、水がどんどん蒸発できて冷却水をガンガン冷やすことができます。冷却塔がどれだけ冷やせるかを知るのに、外気湿球温度はとても重要な指標です。

(4)の解説 ⭕️

- チリングユニットとは?

- チラーとも呼ばれ、冷水を作る装置のことです。おもにビルや工場で使われ、空調設備や産業用機械の冷却などに使用されています。

チリングユニットの仕様内容

| 項目 | 意味や役割 |

| 冷凍能力 | どれだけ冷やす力があるか(例:kWやRTなど) |

| 冷水出入口温度 | チラーで冷やされた水の入口・出口の温度 |

| 冷却水量 | 冷却のためにどれだけ水を使うか(L/min・㎥/hなど) |

| 冷却水出入口温度 | 冷却しがチラーに入る前・出た後の温度 |

| 冷却水損失水頭 | 冷却水が流れるときの抵抗(圧力損失)のこと |

チリングユニットは「冷水」と「冷却水」の2つの水の流れを使って熱を移動させます。「冷水」「冷却水」それぞれの流量・温度・圧力損失などの仕様はすべて重要です。