問21

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:特定建設作業とは、建設工事として行われる作業の家、びょう打機を使用する作業等の著しい騒音を発生する作業であって、2日以上にわたるものをいう。

- 特定建設業とは?

- 特定建設業とは簡単にいうと、大きな音や振動が出る工事のことです。

- びょう打機 ▶コンクリートに釘のようなものを打ち込む機械

- ブレーカー ▶道路工事などで使う、地面を壊す機械

- 削岩機 ▶岩や地面を削る機械

これらは作業中にものすごい騒音や振動が出るため、一定期間続くと住民の生活に大きな影響を与えます。以下の条件のどれかに当てはまれば、特定建設業と認められます。

特定建設業になる条件

- 連続して7日以上特定建設作業が行われる

- 1日あたり7時間以上特定建設作業が行われる

- 1週間のうち5日以上特定建設作業が行われる

- 特定の機械を使った工事を2日以上にわたって行う

- 特定の機械とは?

- 騒音規制法や振動規制法で「特定建設作業」に指定されている、音や振動の大きな機械のことを指します。

代表的な特定機械の例

| 機械名 | 主な用途 |

| くい打機 | 杭(くい)を地中に打ち込む |

| くい抜き機 | 打ち込んだ杭を引き抜く |

| ブレーカー (破砕機) | コンクリートの破壊・解体 |

| バックホウ (油圧ショベル) | 掘削・積み込みなど |

| クレーン | 重い資材の吊り上げ |

| コンクリートカッター | コンクリートの切断 |

| グラインダー | 金属やコンクリートの研削 |

| モーターコンプレッサー | 圧縮空気を供給(ドリルなどの動力源) |

(2)の解説 ⭕️

問題:特定建設作業に伴って発生する騒音についての規制は、都道府県知事が定める指定地域内においてのみ行われる。

工事の音(騒音)や振動は、どこでも規制しているわけではありません。「この辺りは静かな住宅街だから、騒音が出る工事は時間を守ってね!」と場所を指定しています。この場所のことを指定地域といい、都道府県知事が指定地域を決めています。

(3)の解説 ❌️

問題:指定地域内において、特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において連続して5日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。

答えからいうと、「5日を超えて」ではなく「6日を超えて」が正解です。問題文を優しく言い換えると、「うるさい作業(特定建設作業)を、6日以上続けてやってはいけません」という意味になります。

特定建設作業は大きな騒音を出すので、周りの人の生活にかなり迷惑をかけます。「長くても5日以内に終わらせましょう」「6日以上続けたいなら届出や配慮をしてね」ということです。

(4)の解説 ⭕️

問題:指定地域内において、特定建設作業の騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超えてはならない。

うるさい作業(特定建設作業)は、工事の敷地の外では音の大きさが85デシベルを超えたらダメだよ!というルールです。85デシベルは救急車のサイレンくらい大きな音になります。

85デシベルを超える騒音は、近隣の人がとても迷惑するので、法律で制限されているわけです。

問22

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、契約は書面で行い、委託契約書及び書面を契約終了の日から5年間保存しなければならない。

事業者(廃棄物を出す人)が、産業廃棄物を運んだり処分をする作業を他の業者に頼むときは、必ず契約書を書面で結ぶ必要があります。

書面と保存が必要な理由

- 不法投棄などのトラブルを防ぐため

- 環境省の指導に基づく「責任ある処理」をするため

- 万が一のときに「誰が、何を、どう処理したか」を証明するため

契約が終わってから5年間は、契約書をしっかりと保存しなければなりません。

(2)の解説 ⭕️

問題:事業者は、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要がある。

- 電子情報処理組織とは?

- 電子マニフェストのことです。マニフェストとは、廃棄物の処理状況を確認するための書類で、電子でやり取りするものが電子マニフェストです。

「廃棄物の追跡がスムーズにできるようにするため」「不適正処理(不法投棄など)を早期発見するため」に、産業廃棄物を引き渡してから3日以内に情報処理センター(JWNET)に入力する必要があります。

(3)の解説 ❌️

問題:事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

- 産業廃棄物管理票とは?

- 産業廃棄物の運搬や処分を外部業者に委託する際に発行する伝票(書類)のことで、紙マニフェストと言われています。

問題文では電子マニフェストを使う場合のルールについて触れていますが、電子マニフェストを使って産業廃棄物を処理する場合に紙マニフェストは交付しなくて大丈夫です。

電子マニフェストはインターネット上で登録・確認・管理できるため、旧方式の紙マニフェストは必要ありません。不正防止の観点からも紙より電子を薦めている企業は増えています。

(4)の解説 ⭕️

問題:事業者は、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状等を、委託しようとする者に文書で通知しなければならない。

- 特別管理産業廃棄物とは?

- 「毒性が強い」「感染性がある」など、特に注意が必要な廃棄物のことです。特別管理産業廃棄物を外部業者に運搬・処分を委託する場合は、種類・数量・性質を文書で相手に知らせる必要があります。

特別管理産業廃棄物は普通の廃棄物よりも危険性が高いため、受け取る業者にも正確な情報を与えて安全に処理できるようにします。

問23

答えはここをタップ

1と3が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:仮説、施工方法等は、工事の受注者がその責任において定めるものであり、発注者が設計図書において特別に定めることはできない。

- 仮設・施工方法とは?

- 工事を進めるにあたって、足場や囲い・作業員の安全のための施設などを作ったり、どんな順番や方法で作業を進めていくかという段取りのことです。

仮設や施工方法は基本的に受注者(工事を請け負った会社)が自分の責任で決めるものですが、発注者が設計図書で施工方法を指定することもできます。

- 特定の工程は、この順番でやってください

- 騒音を減らすためにこの方法を使ってください

- 周辺への影響を避けるために、こういう足場を使ってください など

(2)の解説 ⭕️

問題:工事材料の品質は設計図書で定められたものとするが、設計図書にその品質が明示されていない場合は、均衡を得た中等の品質を有するものとする。

材料の品質は、基本的に設計図書(図面や仕様書)に書いてある通りにしなければいけません。しかし設計図書に品質の具体的な内容が書かれていない場合、極端に良すぎたり悪すぎたりしない普通程度の品質が契約的にも実務上も妥当とされています。

(3)の解説 ❌️

問題:工事原価は共通仮設費に直接工事費を合わせた費用であり、現場従業員の給料、諸手当等の現場管理費は直接工事費に含まれる。

キーワードの整理

- 工事原価とは?

- 工事にかかる全部の費用のこと。

- 共通仮設費とは?

- 仮囲い、安全施設、仮設トイレなど、現場全体で使う仮の設備にかかる費用。

- 直接工事費とは?

- 材料費・職人さんの作業費など、工事そのものにかかる費用。

- 現場管理費とは?

- 現場の監督さんや事務の人の給料、現場運営のための費用(通信費や交通費など)。

問題文では「現場管理費は直接工事費に含まれる」とありますが、現場管理費と直接工事費は別枠なので❌️です。

(4)の解説 ⭕️

問題:総合試運転調整では、各機器単体の試運転を行うとともに、配管系、ダクト系に異常がないことを確認した後、システム全体の調整が行われる。

- 総合試運転調整とは?

- 工事が終わったあと、機械や設備がちゃんと動くかどうかを全部まとめてチェックする作業です。

総合試運転調整の流れ

- 設備ごとに個別で試運転

▶エアコンだけ、ポンプだけなど - 設備に異常がないか確認

▶水漏れ・空気漏れなど - 全部つなげた状態で試運転

▶システム全体で調整・確認

まずはそれぞれの機器だけで個別に不具合がないかをチェックして、最後に全体をまとめて確認するのが総合試運転調整です。

問24

答えはここをタップ

3と4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ネットワーク工程表において、作業の出発結合点の最早開始時刻から到着結合点の最遅完了時刻までの時間から、当該作業の所要時間を引いた余裕時間をトータルフロートという。

キータードの整理

- ネットワーク工程表とは?

- 工事の各作業を線でつないで、全体の流れや作業の順番、それぞれの作業にかかる日数などを図で表したものです。

- トータルフロートとは?

- ある作業をどれだけ遅らせても、工事全体の工期には影響が出ない余裕日数のことです。

- 最早開始時刻とは?

- ある作業や工程が、その前に必要な全ての作業が完了した後、実際に一番早く着手できる時刻のことです。

- 最遅完了時刻とは?

- その作業の後に続くすべての作業(後続作業)を遅らせないように、全体工程に支障が出ない「ギリギリの完了時刻」のことです。

「トータルフロート=最遅完了時刻−最早開始時刻−作業日数」で求められるので、問題文の通りとなります。

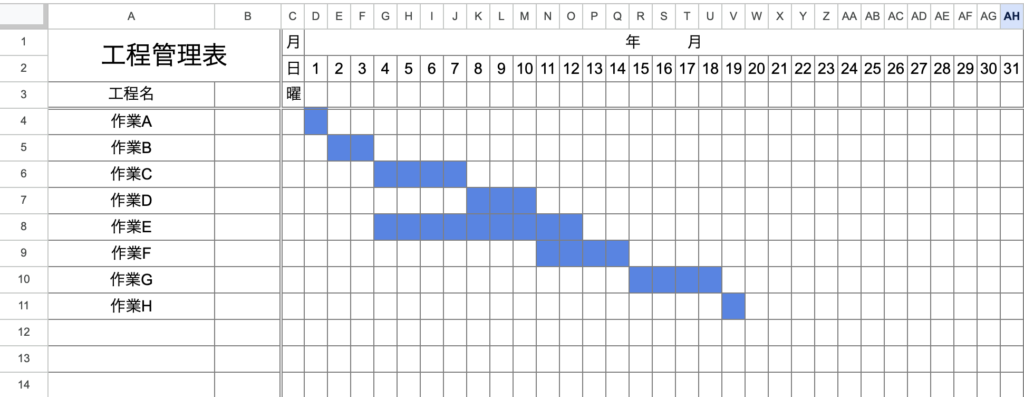

(2)の解説 ⭕️

問題:バーチャート工程表は、各作業の着手日と終了日の間を横線で結ぶもので、各作業の所要日数と施工日程が分かりやすい。

- バーチャート工程表とは?

- 横棒のグラフのような形で工事の予定を表すものです。縦方向に作業内容が並んでおり、横方向にはカレンダーが並びます。各作業ごとに「いつ始まっていつ終わるか」を横バーで示すのがポイントです。

問題文のポイント

- 着手日と終了日の間を横線で結ぶ

▶✅️正しい! - 各作業の所要日数と施工日程が分かりやすい

▶✅️正しい!

よってこの問題は⭕️が正解です。

(3)の解説 ❌️

問題:ネットワーク工程表において、後続作業の最早開始時刻に影響を及ぼすことなく使用できる余裕時間をインターフェアリングフロートという。

- 余裕時間(フロート)とは?

- 工事では、作業によっては「すぐに始めなくても間に合う作業」があります。こうした作業には、時間的な余裕(フロート)が生じるわけです。

フロートの種類

| 名前 | 内容 |

| トータルフロート | 工事全体の完了に影響を与えずに使える最大の余裕時間 |

| フリーフロート | すぐ次の作業に影響を与えずに使える余裕時間 |

| インターフェアリングフロート | 次の作業には影響を与えないけど、トータルフロートには影響を与える時間 |

問題文にある「後続作業の最早開始時刻に影響を及ぼすことなく使用できる余裕時間」は、フリーフロートの説明です。

インターフェアリングフロートも後続作業の最早開始時刻には影響を与えませんが、「全体工期に影響がある」という文言が入っていないと⭕️にはなりません。

(4)の解説 ❌️

問題:総工事費が最小となる最も経済的な工期を最適工期といい、このときの施工速度を採算速度という。

- 最適工期とは?

- 総工事費が最小になるもっとも経済的な工期のことです。

- 採算速度とは?

- ギリギリ黒字で利益が出る最低限の速度を意味します。

採算速度だとギリギリで黒字になるくらいのスピードなので、「もっとも経済的」な最適工期とは意味合いがマッチしません。

問25

答えはここをタップ

2と4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

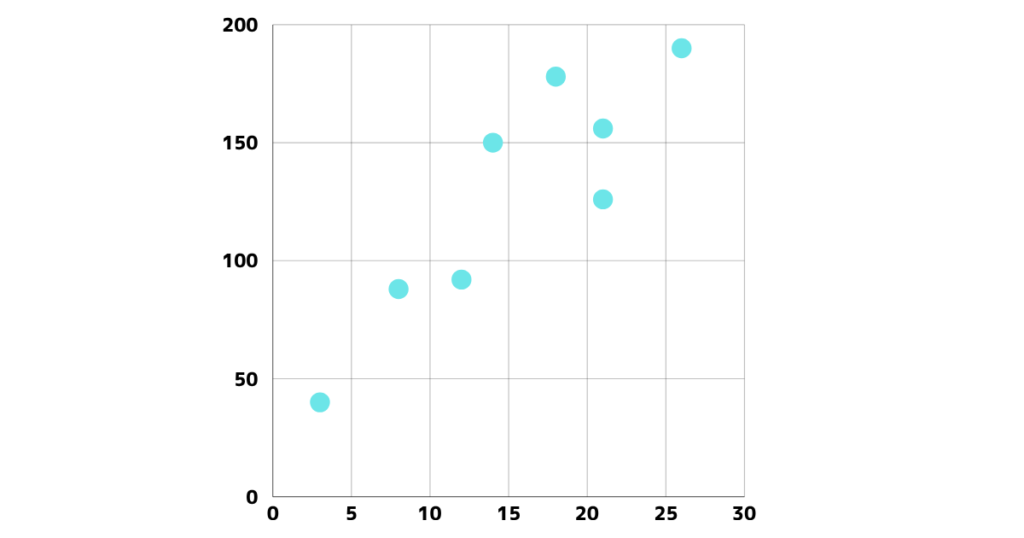

問題:散布図では、対応する2つのデータの関係の有無が分かる。

- 散布図とは?

- 散布図とは、2つのデータの関係性をグラフで見るための図です。例えば、「身長と体重の関係」「室温とアイスの売上の関係」「製品の加工時間と不良率の関係」などを一目で確認できます。

散布図は、「横軸に1つ目のデータ」「縦軸に2つ目のデータ」を点で打ち込むことで、2つのデータに関係があるのかが見えてきます。

散布図の読み取り方

- 点が右上がりに並ぶ

▶データ1が増えるとデータ2も増える - 点がバラバラ

▶2つのデータに関係性がない - 点が右下がりに並ぶ

▶データ1が増えるとデータ2は減る

散布図は2つのデータの関係を見るときに使いますが、「どちらが原因か(因果関係)」までは確認することができません。

(2)の解説 ❌️

問題:管理図では、問題としている特性とその要因の関係が体系的に分かる。

- 管理図とは?

- 管理図は、製品や作業のデータが安定しているかをチェックするグラフです。例えば毎日のネジの長さ(製品)などをグラフにして、「基準内に収まっているか」「異常な動きはないか」をチェックします。

管理図では、「品質が安定しているかどうか」「異常(ルール外の変化)が発生しているかどうか」「改善が必要なポイントはどこか」などが分かります。

問題文にある「特性とその要因の関係」を調べたいときは、特性要因図という別の図を使います。

(3)の解説 ⭕️

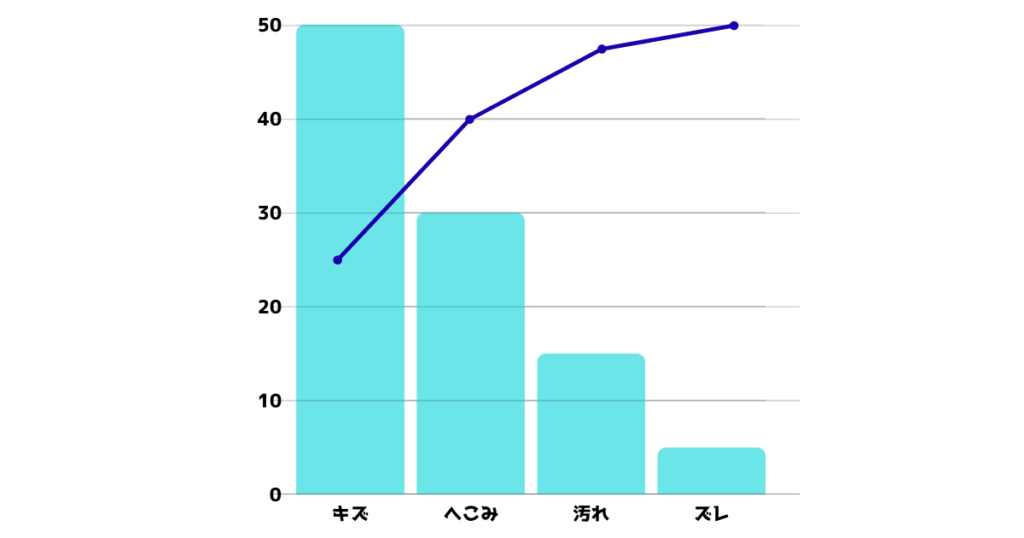

問題:パレート図では、各不良項目の発生件数の順位が分かる。

- パレート図とは?

- パレート図は、不良やクレームなどの「原因や種類」と「発生件数」を並べたグラフです。左から件数が多い順に並べ、棒グラフ+折れ線グラフが組み合わさっています。

80:20の法則(パレートの法則)に基づいて作られたグラフで、全体の8割の問題は2割の原因に集中しているという考え方で図が構成されています。

例えば、以下のような製品の不良があったとします。

| 不良の種類 | 件数 | 累積件数 |

| キズ | 50件 | 50 |

| へこみ | 30件 | 80 |

| 汚れ | 15件 | 95 |

| ズレ | 5件 | 100 |

棒グラフが不良の件数、折れ線グラフが不良の累積件数を表しており、件数の多いものから順に並べていくことで改善の優先順位を決めるのに役立ちます。上の図を見ると「キズを改善できれば問題の50%は解決する」ということです。

(4)の解説 ❌️

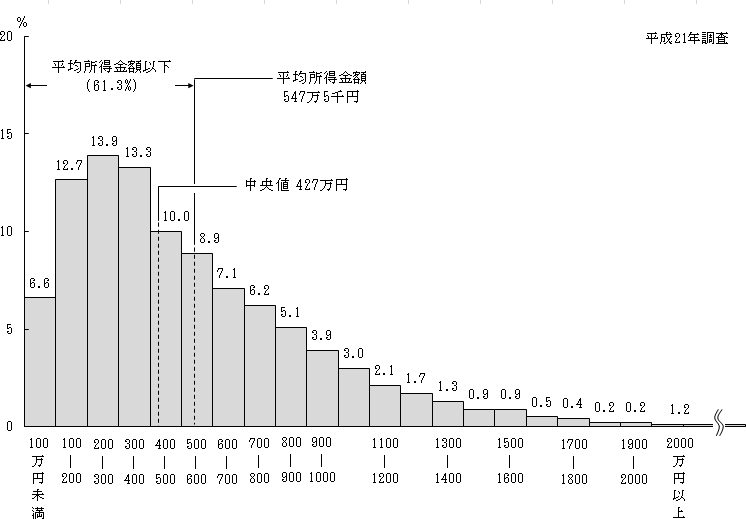

問題:ヒストグラムでは、データの時間的変化が分かる。

- ヒストグラムとは?

- 1つのデータを区間で分けて、各区間にいくつのデータがあるかを棒グラフのように表したものです。ヒストグラムで分かることは、「平均に偏ってるか」「バラついているか」「正規分布か」などのバラつきや偏りの形になります。

上図のヒストグラムは、日本人の所得金額という1つのデータを年収別で区切ったものになります。この場合、ヒストグラムでは年収別の世帯数を確認できますが、時間的変化は確認できません。時間的変化を確認できるのは、折れ線グラフや管理図になります。

問26

答えはここをタップ

1と2が間違い!

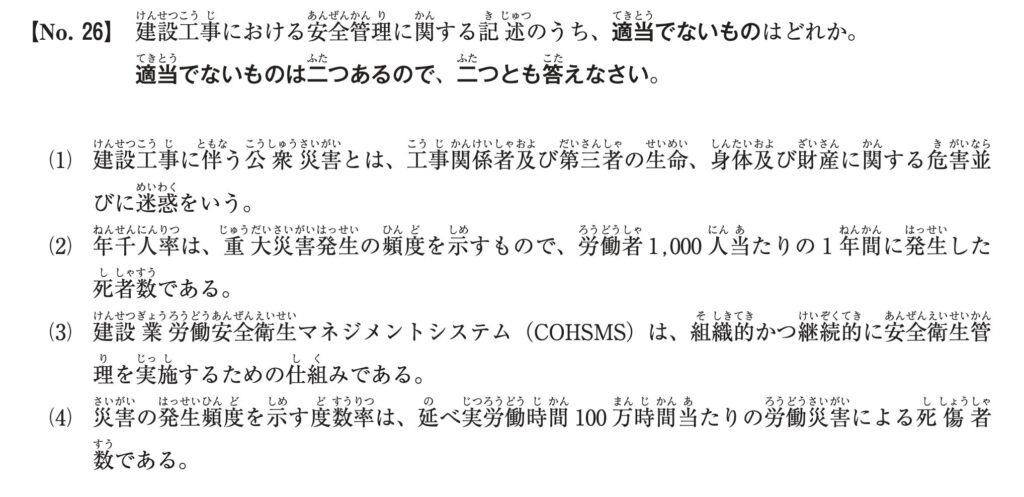

(1)の解説 ❌️

問題:建設工事に伴う公衆災害とは、工事関係者及び第三者の生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑をいう。

- 公衆災害とは?

- 工事のせいで工事に関係ない人(第三者)に危険が降り掛かったり、迷惑をかけたりすることを指します。「通行人」「近隣住民」「お店のお客さん」などが公衆災害の対象です。

公衆災害の対象に工事関係者は含まれていないため、この問題は❌️となります。工事関係者(現場作業員)などがケガをした場合は、公衆災害ではなく労働災害(労災)が正しいです。

(2)の解説 ❌️

問題:年千人率は、重大災害発生の頻度を示すもので、労働者1,000人当たりの1年間に発生した死者数である。

- 年千人率とは?

- 1年間に常時1,000人が働いたとしたら、どれくらい労働災害によって死傷した人が出るかを示す安全の目安です。死者数だけじゃなく、ケガをした人も含めてカウントします。

死者数だけを見たいなら、年死亡率という別の指標を確認する必要があります。

(3)の解説 ⭕️

問題:建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)は、組織的かつ恵贈的に安全衛生管理を実施するための仕組みである。

- COHSMSとは?

- 「Construction Occupational Health and Safety Management System」の略称で、建設業における労働安全衛生マネジメントシステムのことです。ケガや事故を減らすために、計画を立てて継続的に安全を管理していく仕組みになります。

COHSMSでやっていること

| 名前 | 内容 |

| ①計画(Plan) | 「どんな危険があるか」「どう防ぐか」を考えて計画する |

| ②実行(Do) | 現場で実際に安全対策をやってみる |

| ③点検(Check) | 実施した安全対策が機能しているか、問題がないかをチェックする |

| ④改善(Act) | ダメなところがあれば直して、より良いものにする |

いわゆるPDCAサイクルを建設現場バージョンに落とし込んだものが、COHSMSと思っておけばOKです。一度決めたものを繰り返すのではなく、何度も安全を見直すことがポイントであり、組織として安全を守る文化を作ることを目的としています。

(4)の解説 ⭕️

問題:災害の発生頻度を示す度数率は、延べ実労働時間100万時間当たりの労働災害による死傷者数である。

- 度数率とは?

- 労働災害の起こりやすさ(頻度)を表す指標です。

死傷者数には死亡・ケガをした人すべてが含まれます。100万時間あたりの労働災害を基準にしているので、会社の規模が違っても比べられるのがメリットです。

ある建設会社で1年間にケガ人が5人出て、延べ実労働時間が50万時間の場合の度数率は下記になります。

=5/500,000✕1,000,000=10.0

問27

答えはここをタップ

1と4が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:防振基礎に設ける耐震ストッパーは、地震時における機器の横移動の自由度を確保するため、機器本体との間を極力大きくとって取り付ける。

- 耐震ストッパーとは?

- 地震が起きたときに、機械が動きすぎないように止めるための装置です。

機械がガタガタ大きく動くと転倒したり、配管が壊れたりしてしまう恐れがあります。ストッパーと機械の間のすき間(クリアランス)は、なるべく小さくするのが正解です。

(2)の解説 ⭕️

問題:天井スラブの下面において、あと施工アンカーを上向きで施工する場合、接着系アンカーは使用しない。

- 天井スラブとは?

- 建物の下階の天井(上階の床)にあたるコンクリートのスラブを指します。

- あと施工アンカーとは?

- コンクリートがすでに固まった後に、必要な場所へ穴を開けて挿入・固定するアンカー(留め具)のことです。

- 接着系アンカーとは?

- コンクリートに後から穴を開けて、接着剤のような材料(樹脂)を入れてボルトを固定する方法です。

問題文にある「あと施工アンカーを上向きで施工する場合」とは、天井方向に向かってアンカー施工をするということです。接着系アンカーだと接着剤が垂れて落ちやすくなります。

接着剤がしっかり固まる前に落ちてしまうと強度不足で危険なので、上向き施工で接着系アンカーは使用してはいけません。

(3)の解説 ⭕️

問題:軸封部がメカニカルシール方式の冷却水ポンプをコンクリート基礎上に設置する場合、コンクリート基礎上面に排水目皿及び当該目皿からの排水管を設けないこととしてよい。

- メカニカルシールとは?

- ポンプやモーターの中にあるシャフト(軸)から水や油がもれないようにするフタのようなものです。従来のグランドパッキン方式に比べて、漏れ量を大幅に低減できます。

従来のグランドパッキン方式は多少の滲み出し(漏水)を想定して使うため、排水目皿や排水管が必要でした。しかしメカニカルシール方式は水漏れが非常に少ないので、排水目皿や排水管を設けなくてOKになっています。

(4)の解説 ❌️

問題:機器を吊り上げる場合、ワイヤーロープの吊り角度を大きくすると、ワイヤーロープに掛かる張力は小さくなる。

クレーンやチェーンブロックなどで、機械を2本のワイヤーロープで吊るすことを想像してみてください。吊り角度とは、ワイヤーが垂直からどれだけ左右に開いているかを指します。

- 吊り角度が小さい(垂直に近い)とどうなる?

- ワイヤーはほぼ真下に力をかけているので、ワイヤーにかかる張力(引っ張る力)は小さめになります。

- 吊り角度が大きい(水平に近づく)とどうなる?

- 吊り荷を支えるために、ワイヤーに強い張力が必要です。ロープが水平に近づくほど張力がどんどん増え、最悪ワイヤーが切れる原因にもなります。

ワイヤーは垂直がいちばん楽!角度が大きくなるほどワイヤーに掛かる張力が大きくなり、ワイヤーが切れるリスクが高まります。

問28

答えはここをタップ

1と3が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:複式伸縮管継手を使用する場合は、当該伸縮管継手が伸縮を吸収する配管の両端を固定し、伸縮管継手本体は固定しない。

配管は温度変化(特にお湯を流すときなど)で膨張や伸縮を起こします。そのままの状態だと配管に無理な力がかかり、破損の原因になります。

- 複式伸縮管継手とは?

- 伸縮を吸収するために2つのベローズ(蛇腹)を使った構造で、真ん中にスリーブがあって両側の蛇腹が伸び縮みを助け合うため、より大きな伸縮量を吸収できる伸縮管継手です。

複式伸縮管継手の正しい設置方法

| 部位 | 固定の要否 | 理由 |

| 継手本体 (複式伸縮管継手) | 固定する | 本体を動かないようにして、正しく伸縮できるようにするため |

| 配管の両端 | 固定しない (ガイド支持など) | 継手が吸収できるように、ある程度動けるようにしておく |

問題文は、正しい設置方法の逆パターンで記載されています。

- 本体を固定しない

▶継手が動き、破損の恐れがある - 配管の両端を固定

▶伸縮できず、力が逃げない

(2)の解説 ⭕️

問題:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の切断には、パイプカッターや、高速砥石切断機は使用しない。

- 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管とは?

- 鉄パイプ(鋼管)の内側に硬くてツルツルした塩化ビニル(プラスチック)を付けた二重構造の水道管です。鉄パイプなので丈夫、内側がプラスチックなので錆びにくいといったメリットがあります。

内側の塩化ビニルライニングをキレイに保つ必要があるので、切断時には注意が必要です。

NGな切断工具

- パイプカッター

▶外の鋼は切れても中の塩ビが潰れる - 高速砥石切断機

▶熱でライニングが溶ける、変形する

正しい切断工具

- 金ノコ(手引のこぎり)

- 低速回転型の専用切断機

熱や力がかかり過ぎない方法で、慎重にカットする必要があります。

(3)の解説 ❌️

問題:空気調和機への冷温水量を調整する混合型電動三方弁は、一般的に、空調機コイルへの往き管に設ける。

- 三方弁とは?

- 水の流れを「2つの方向に分ける・混ぜる」ことができるバルブです。「Aから入った水をBとCへ振り分ける」「BとCの水を混ぜてAへ送る」という使い方ができます。電動で制御できるので、自動制御が可能です。

空調では、冷温水が「コイル」という部品の中を流れます。

- 往き管 ▶熱交換口いるに入る前の配管(出発点)

- 還り管 ▶コイルから出たあとの配管(ゴール)

三方弁を往き管に付けてしまうと、制御が不安定になることがあります。混合型三方弁を還り管に付けることで、水の全体量を安定してコントロールできるようになります。

(4)の解説 ⭕️

問題:開放系の冷温水配管において、鋼管とステンレス鋼管を接合する場合は、絶縁継手を介して接合する。

鋼管(炭素鋼)とステンレス鋼管は、異なる金属です。この2つをそのままつなぐと電位差によって電気が流れやすくなり、異種金属接触腐食という現象が起きて錆びたり腐食しやすくなります。

- 絶縁継手とは?

- 金属と金属との間に電気が流れないようにする継手(ジョイント)です。中に絶縁体(プラスチックなど)が入っていて、電気の通り道を断ち切ることで腐食を防ぎます。

開放系配管(外気に接していて酸素の供給がある配管系)では腐食リスクが高いため、鋼管とステンレス鋼管を接続する際には、絶縁継手を使うのが基本です。

問29

答えはここをタップ

2と3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:送風機吐出し口とダクトを接続する場合、吐出し口断面からダクト断面への変形における拡大角は15°以下とする。

空調や換気などで送風機(ファン)から出る風をダクトに送るとき、吐出口(ファンの出口)とダクトのサイズが違う場合があります。このとき、大きさを合わせるためにダクトの形を広げる必要があるという場合の話です。

ダクトの形を広げる角度を拡大角をいい、角度が付くほど空気の流れが悪くなったり騒音が出たりしてしまいます。15°以下の緩やかな拡大角にすることで空気の流れをスムーズに保てるというわけです。

(2)の解説 ❌️

問題:排煙ダクトを亜鉛鉄板製長方形ダクトとする場合、かどの継ぎ目にピッツバーグはぜを用いてはならない。

キーワードの整理

- 排煙ダクトとは?

- 火災のときに煙を外に排出するためのダクトです。高温に耐える必要があり、気密性と耐熱性が求められます。

- 亜鉛鉄板製長方形ダクトとは?

- 一般的によく使われる鉄板ダクトのことで、角形で作ることが多いです。

- ピッツバーグはぜとは?

- ダクトの板どうしをつなぐ「折り曲げてかみ合わせる」接合方法の1つです。見た目はシンプルですが強度と気密性があるので、空調や排煙ダクトにも使われます。

問題文では「排煙ダクトでピッツバーグはぜを使用してはならない」となっていますが、排煙ダクトでもピッツバーグはぜを使ってOKです。

(3)の解説 ❌️

問題:横走りする主ダクトには、振れを防止するため、形鋼振れ止め支持を15m以下の間隔で設ける。

キーワードの整理

- 横走りする主ダクトとは?

- 天井などに、水平方向に長く取り付ける大きな空調ダクトのことです。

- 振れ止め支持とは?

- ダクトが揺れたり共振したりしないように支える金物のことです。

- 形鋼とは?

- H形鋼など、強度のある鋼材のことです。これを使って振れ止めを作ります。

振れ止め支持の設置間隔は12m以下が正解です。12m以下という長さは、長年の施工や地震時の被害例、安全試験などの経験をふまえて、実際に安全を保てる限界の間隔として設定されています。

(4)の解説 ⭕️

問題:給気ダクトに消音エルボを使用する場合、風量調整ダンパーの取付け位置は、消音エルボの上流側とする。

- 給気ダクトとは?

- 部屋に新鮮な空気を送るためのダクト(風のとおり道)です。

- 消音エルボとは?

- 「エルボ=曲がった部分」のことで、消音エルボは空気の流れの音や振動を小さくするための静かにする商品です。

- 風量調整ダンパーとは?

- ダクト内の空気の量(風量)を調整するための部品です。空気の流れを強くしたり弱くしたりします。

ダンパーは開閉するときに風切り音や振動を出しやすい部品です。この音を静かにしたいので、音を出すダンパーよりも下流側(空気の流れの先)に消音エルボを付けるのが正しい順番になります。

【上流側】音を出す(ダンパー)▶【下流側】音を消す(消音エルボ)の順番