問題1

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ⭕️

太陽の透過率(太陽の光がどれだけ地面まで届くか)に関係するのは下記が主な要因です。

- 雲の量

- 水蒸気

- ちり・ほこり(エアロゾル)

二酸化炭素は地球を暖かくする働き(地球温暖化)はあるけど、太陽光の通りやすさにはあまり関係ありません。

(2)の解説

- 赤外線▶あったかい光(約50%)

- 可視線▶人間の目に見える光(約40%)

- 紫外線▶人間の目に見えない、ちょっと強い光(約10%未満)

よって紫外線よりも赤外線・可視線が多いことが分かりますね!

(3)の解説

晴れた日に太陽が出てるとき、太陽を直接見なくても空全体が明るく見えます。

太陽の光はまっすぐ届くだけじゃなく、空全体の「空気分子」や「ちり・ほこり」、「水蒸気」にぶつかってあちこち散らばるわけです。

この空全体にバラ撒かれた光のことを天空日射と言います。ちなみに太陽から真っ直ぐ届く光は直達日射(ちょくたつにっしゃ)と言います。

(4)の解説

たとえば、

- 気温が25℃だったとしても

- 太陽の光が強いと「30℃くらいに感じる」

この「感じる温度」のことを相当外気温度って言います。

30℃相当に感じる外気温度(外の気温)ってことです。

問題2

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説

PMVは「人がこの部屋にいたら、暑いって思う?寒いって思う?」を数値で表す指標です。

快適かどうかを予測するために使います。

| 数値 | 感じ方 |

| +3 | めっちゃ暑い! |

| +2 | 暑い |

| +1 | ちょっと暑い |

| 0 | ちょうどいい! |

| −1 | ちょっと寒い |

| −2 | 寒い |

| −3 | めっちゃ寒い! |

エアコンをつけるとき、みんながちょうどいい!と感じるようにしたいので、PMVを使うことで「この部屋は人にとって快適か?」を数字で予想できるようになります。

(2)の解説

met(メット)は、人がどれだけエネルギー(熱)を使ってるかを表す数字です。

人はじっとしていても心臓が動いたり呼吸をするので、体の中でエネルギー(熱)を使っています。

- 座っているとき▶1met

- 歩いているとき▶3met

- 走っているとき▶6met

建物の冷房・暖房を考えるとき、「人がどれくらい熱を出してるか」を知っておかないと、暑すぎたり寒すぎたりしてしまいます。

metを使うことで「この人たちはこれくらい熱を出してるな〜」と予想して、ちょうどいい空調にすることができるわけです。

ちなみに1met=58.2W/㎡だから100Wは不正解。人の体の表面積は平均で1.7㎡だから、

58.2×1.7=約100Wと勘違いしやすいので気を付けてください。

(3)の解説

clo(クロ)は服のあたたかさ(保温力)を表す単位です。人は服を着ることで体から出る熱が逃げるのを防いでいます。

| 服の種類 | cloの値(目安) |

| 素肌(何も着てない) | 0 clo |

| Tシャツ1枚 | 0.3 clo |

| スーツ上下 | 1.0 clo |

| 厚手のコート | 1.5 clo |

| 布団に包まる | 2.0 clo以上 |

数字が大きいほどあたたかい服ということです。

人が室温21℃、湿度50%、空気の流れがほとんどない部屋で椅子に座ってじっとしていて「ちょうどいい」と感じる服のあたたかさになります。

空調や快適な室内を考えるとき、服装は人によって違います。

✅️たくさん着てる人(clo高い)▶少し寒くても平気!

✅️薄着の人(clo低い)▶同じ部屋でも「寒いよー!」って感じる。

だから人がどれくらい服を着てるか(clo)を知らないと、ちょうどいい温度にできないってことです。

(4)の解説

作用温度(OT)は空気の温度と壁・床・天井などの温度を足して割った、人が感じる温度のこと。

- 壁が冷たければ「寒く感じる」

- 床が温かいと「ホッとする」

人は「空気の温度」だけではなく、周りの物からも熱を感じています。

- 作用温度は快適性の予測にピッタリ!

- 実際の「体感温度」に近いから、空調設計や節電に役立つ!

- 冬の「窓の寒さ対策(断熱)の重要性が分かる!

問題3

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説

二酸化炭素濃度が人体に与える影響をグラフにしました。

| 濃度(ppm) | 濃度(%) | 主な影響・症状 |

|---|---|---|

| 400 | 0.04 | 大気中の通常レベル。影響なし |

| 1,000 | 0.10 | 軽い眠気や不快感、集中力低下 |

| 1,500 | 0.15 | 眠気・不快感・睡眠の質低下 |

| 2,500 | 0.25 | 健康への悪影響(頭痛・倦怠感など) |

| 3,000 | 0.30 | 呼吸数増加、眠気・集中力低下 |

| 4,000 | 0.40 | 頭痛、めまい、倦怠感 |

| 6,000 | 0.60 | 頭痛、めまい、過呼吸、吐き気 |

| 10,000 | 1.00 | 呼吸数増加、眠気、頭痛、認知能力低下 |

| 20,000 | 2.00 | 数時間の吸入で症状に変化なし |

| 30,000 | 3.00 | 呼吸が深くなる、危険な影響はない |

| 40,000 | 4.00 | 粘膜刺激、頭部圧迫感、血圧上昇、耳鳴り |

| 60,000 | 6.00 | 呼吸数が著明に増加、皮膚血管拡張、悪心 |

| 80,000 | 8.00 | 精神活動の乱れ、呼吸困難が著明 |

| 100,000 | 10.00 | 意識喪失、呼吸困難 |

| 200,000 | 20.00 | 中枢麻痺、死亡 |

この表からも分かるとおり、二酸化炭素濃度が20%を超えたあたりで人体に致命的な影響(中枢麻痺・死亡)があることが分かりますね!

(2)の解説

一酸化炭素濃度が人体に与える影響を表にしました。

| 濃度(ppm) | 濃度(%) | 影響・症状例 |

|---|---|---|

| 50 | 0.005 | 軽い頭痛や動いたときの息切れ(長時間で影響) |

| 100 | 0.01 | 拍動性の頭痛、体動による息切れ |

| 200 | 0.02 | 激しい頭痛、興奮、判断力低下、めまい、視覚減退 |

| 400 | 0.04 | 1~2時間で前頭痛、2.5~3.5時間で後頭痛、悪心 |

| 700 | 0.07 | 3~4時間で意識障害 |

| 800 | 0.08 | 45分で頭痛・めまい・悪心・嘔吐、2時間で失神 |

| 1,600 | 0.16 | 20分で頭痛・めまい・吐き気、2時間で死亡 |

| 3,200 | 0.32 | 5~10分で頭痛・めまい、30分で死亡 |

| 6,400 | 0.64 | 1~2分で頭痛・めまい、10~15分で死亡 |

| 12,800 | 1.28 | 1~3分で死亡 |

一酸化炭素はとても毒性が強く、2%ではなくたった0.16%で頭痛やめまいが生じます。

- 無色・無臭で気付きにくい

- 血液の酸素運搬を邪魔する

- 少し吸うだけでめまい・吐き気・失神

- 多く吸うと命の危険!

(3)の解説

ものを燃やすためには以下の3つが必要です。

- 可燃物(燃えるもの)

- 酸素(空気中の酸素)

- 点火源(火など)

この3つが揃うことで「完全燃焼」が起こり、可燃物に含まれている炭素は二酸化炭素(CO2)になります。

空気中の酸素は通常で約21%ありますが、19%以下に減ると燃えるための酸素が足りなくなり「不完全燃焼」となるわけです。

不完全燃焼=炭素が完全に燃えきらない=一酸化炭素(CO)が発生!

冬場に石油ストーブを使うと室内の酸素がどんどん減っていくので、一酸化炭素が発生しやくなります。適度な換気が必要と言われるのは酸素量を安定させるためですね!

(4)の解説

人は空気を吸って酸素(O2)を体に取り込み、体の中で食べ物(糖・脂肪など)を燃やしてエネルギーを作るときに二酸化炭素(CO2)を出しています。

このエネルギーを作る働きを「代謝(たいしゃ)」といい、代謝量は以下のような行動で変わります。

| 作業状態 | 代謝量(met) | CO2の発生量 |

| 安静(座ってる) | 1.0met | 少ない |

| 立って作業 | 1.6met | 増える |

| 軽い運動 | 3.0met | かなり増える |

| 激しい運動 | 6.0met以上 | たくさん出る |

室内にCO2が溜まると「息苦しい」「眠くなる」といった症状が出ることもあるため、部屋の人数や作業状態によって換気の回数を増やすことが大切です。

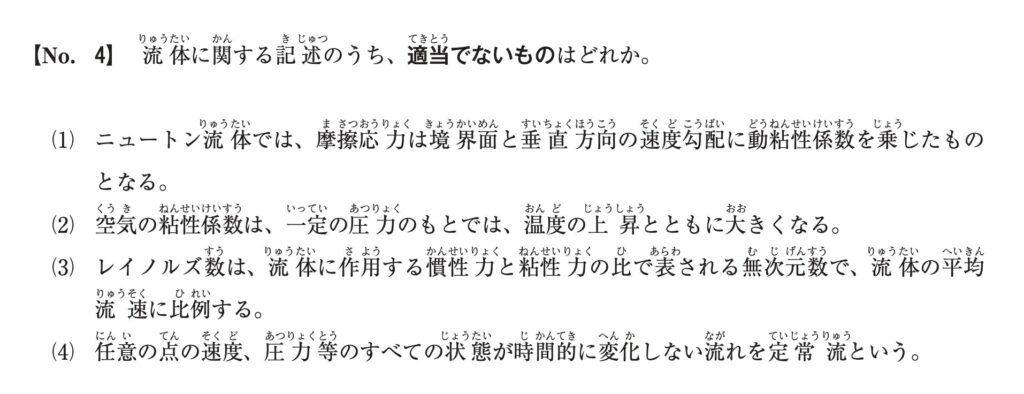

問題4

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説

ニュートン流体とは、どんなに強く押してもサラサラ度(流れやすさ)が変わらない気体や液体のことです。

水・空気・サラダ油などが代表的なニュートン流体であり、これらは強く混ぜてもゆっくり混ぜてもいつも同じように流れます。

ケチャップやマヨネーズ・水溶き片栗粉は、力の加え方でドロドロになったり急に固くなったりする非ニュートン流体です。

この液体や気体のサラサラ度を示す指数を粘性係数と呼び、問題文にあるニュートン流体の摩擦応力(流れを邪魔する力)は速度勾配(場所ごとの速さの変わり方)×粘性係数(サラサラ度)で求めることができます。

つまり「動粘性係数を乗じる」という表現が間違いであり、正しくは「粘性係数を乗じる」です。

ちなみに動粘性係数は流体の「流れやすさ」と「流れの広がりやすさ」を表す指数です。同じサラサラでも、水と空気では重さ(密度)が違います。動粘性係数は粘性係数を密度で割った数字です。

(2)の解説

粘性係数は流体のサラサラ度を数値化したものであり、

- ハチミツ▶粘性が高い(ドロドロしてる)

- 水や空気▶粘性が低い(サラサラしてる)

これら流体のサラサラ度は温度によって変化し、空気(気体)の場合は温度が高くなると粘性も高くなる性質があります。

- 温度が上がると空気中の分子の運動が活発になる

- 分子同士がぶつかる回数が増えるので粘り気(粘性)が高くなる

例えるなら、部屋の温度(空気)が寒いと人(空気分子)の動きは鈍いからスムーズに動きやすいけど、暖かくなると人の動きが活発になるからスムーズに動けなくなるイメージです。

- 液体の分子はもともとくっついている

- 温度が上がるとバラバラになって動きやすくなる

例えるならハチミツは温度が低いとドロドロしていたり固まってしまうけど、温度を上げるとサラサラしますよね。

| 流体の種類 | 温度 | 粘性 | イメージ |

| 空気(気体) | 低い | 低い | 部屋の温度が低いと人は大人しくしている。動きが少なく、ぶつかる回数も少ない。 |

| 空気(気体) | 高い | 高い | 部屋の温度が高くなってくると人の動きが活発になる。ぶつかり合いが増える。 |

| 水(液体) | 低い | 高い | ハチミツは温度が低いとドロドロしていたり固くて流れにくい。 |

| 水(液体) | 高い | 低い | ハチミツは温度を上げるとサラサラになってトーストに塗りやすい。 |

(3)の解説

レイノルズ数は「流れがどんな風に動いているか(乱れるのか大人しいのか)」を予想するための数字です。この数字は、流体の「速さ」「大きさ」「重さ(密度)」「サラサラ度(粘性)」から計算できます。

- レイノルズ数が小さいと、流れは「きれいにそろって流れる(層流)」になりやすい

- レイノルズ数が大きいと、「ぐるぐるまわったり、バラバラな流れ(乱流)」になりやすい

Re=ρ・V・L/μ または Re=V・L/ν

- ρ:密度

- V:流速(速さ)

- L:代表長さ(パイプの直径など)

- μ:粘性係数

- ν=μ/ρ:動粘性係数

上記どちらの式でもV(流速)が大きくなればレイノルズ数も比例して大きくなることが分かります。

(4)の解説

「定常」という言葉は時間が経っても変わらない状態という意味で、定常流は問題文そのままの意味になります。

例えば蛇口をひねって水が一定の速さで出続けている状態が定常流のイメージです。

問題5

答えはここをタップ

1が正解!

問題5の解説

問題の条件は以下のとおりです。

- 流体が直管路を流れている

- 管摩擦係数は一定

- 流速が1/2倍になるとき、圧力損失は何倍か?

hƒ=ƒ・L/D・υ²/2g

- hƒ:圧力損失

- ƒ:摩擦係数(一定と仮定)

- L:管の長さ

- D:管の直径

- υ:流速

- g:重力加速度

つまり圧力損失(hƒ)は流速(υ)の2乗に比例するため、流速が1/2倍になったら1/2倍の2乗で1/4倍となるわけです。

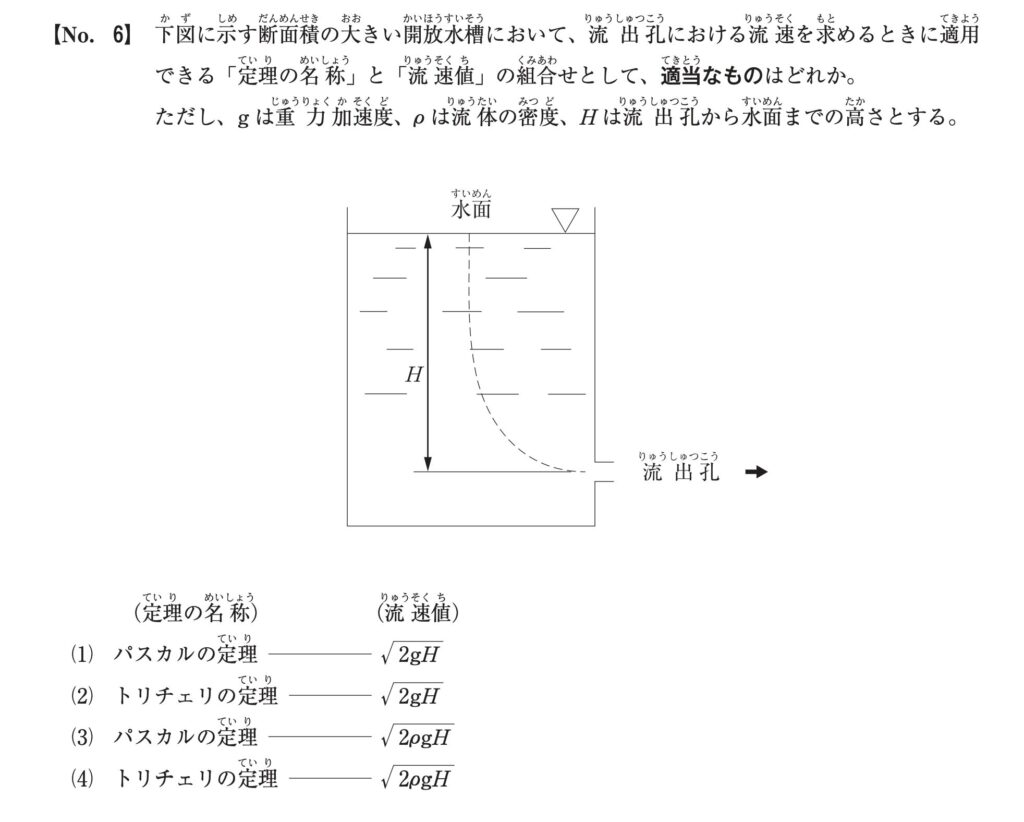

問題6

答えはここをタップ

2が正解!

問題6の解説

| 定理 | 使いどころ |

| パスカルの定理 | 液体中の圧力は均等に伝わる(液圧の法則) |

| トリチェリの定理 | 高いところから落ちた水の速さを求める(エネルギー保存) |

水槽の穴から水が「ピューッ」と飛び出すスピードは、「高いところから落ちる水の勢い」で決まります。これを計算するのがトリチェリの定理です。

=√2gH

- H:水面から流出口までの高さ

- g:重力加速度(約9.8m/s²)

トリチェリの定理でρ(密度)は関係ないため、答えは(2)になります。

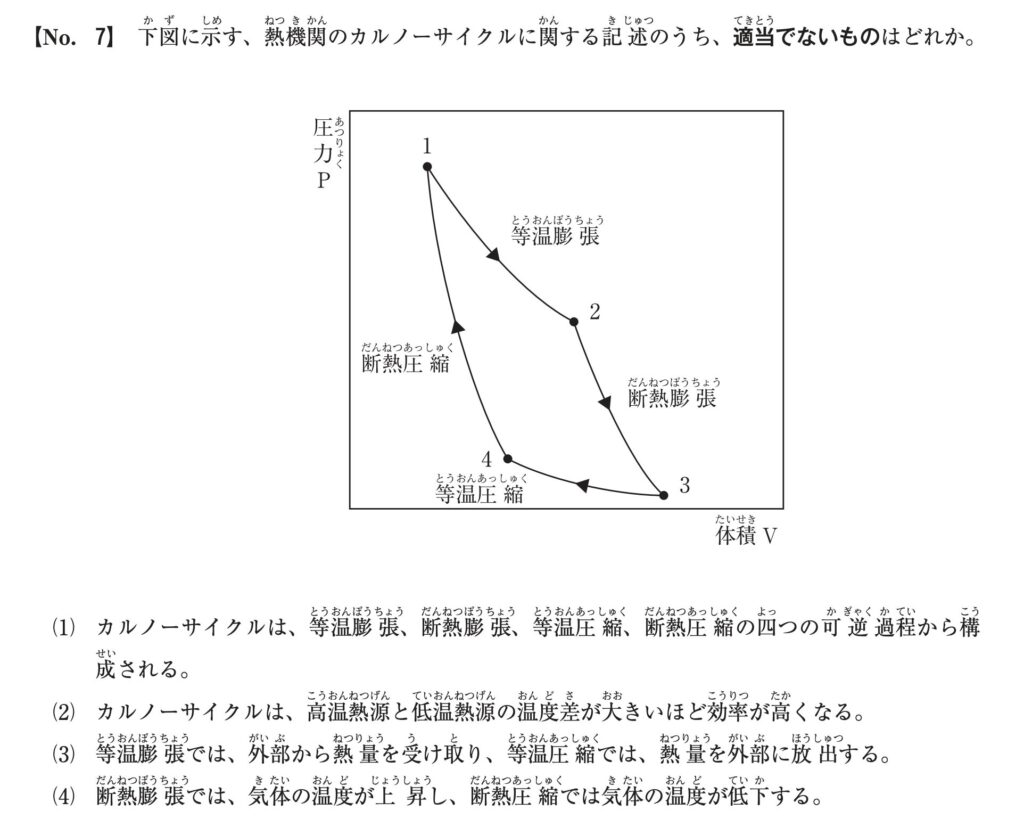

問題7

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説

カルノーサイクルは「熱を使って仕事をする機械が、いちばん上手にエネルギーを使うための理想的な流れ方(サイクル)」のことです。

| 過程 | 名前 | 特徴 | 状態 |

| 1▶2 | 等温膨張 | 高温熱源から熱を吸収(熱い場所から熱をもらう) | ガスが膨らんでピストンを押して仕事をする |

| 2▶3 | 断熱膨張 | 熱を外に出さず膨張(熱の出入りがないままガスがさらに膨らむ) | ガスの温度が下がる |

| 3▶4 | 等温圧縮 | 低温熱源へ熱を放出(冷たい場所に熱を出す) | ガスが縮んで熱を冷たい場所に渡す |

| 4▶1 | 断熱圧縮 | 熱を外に出さず圧縮(熱の出入りがないままガスがさらに縮む) | ガスの温度がまた上がって、最初の状態に戻る |

ちなみに可逆過程とは、状態が変化したとしても完全に元通りに戻れる過程をいいます。

(2)の解説

カルノーサイクルは理論上いちばん効率の良い熱機関です。しかし、どんなに上手く設計しても効率は熱源の温度に依存してしまいます。

=1-TL/TH

- TH▶高温熱源の温度(ケルビン)

- TL▶低温熱源の温度(ケルビン)

TはThermo(熱)HはHigh(高い)LはLow(低い)

ケルビンは温度の単位!日常よく使うのは摂氏(℃)ですが、建築業界ではケルビン(K)をベースに考えます。

お湯で氷を溶かすゲームをイメージしてください。お湯(高温熱源)の温度が高いほど氷(低温熱源)を早く溶かす(効率が上がる)ことができます。

つまり、高温熱源と低温熱源の温度差が大きくなると効率が上がるということです。

(3)の解説

(1)の解説でも出しましたが、等温膨張と等温圧縮の特徴は以下の通りです。

| 過程 | 名前 | 特徴 | 状態 |

| 1▶2 | 等温膨張 | 高温熱源から熱を吸収(熱い場所から熱をもらう) | ガスが膨らんでピストンを押して仕事をする |

| 2▶3 | 断熱膨張 | 熱を外に出さず膨張(熱の出入りがないままガスがさらに膨らむ) | ガスの温度が下がる |

| 3▶4 | 等温圧縮 | 低温熱源へ熱を放出(冷たい場所に熱を出す) | ガスが縮んで熱を冷たい場所に渡す |

| 4▶1 | 断熱圧縮 | 熱を外に出さず圧縮(熱の出入りがないままガスがさらに縮む) | ガスの温度がまた上がって、最初の状態に戻る |

等温膨張では外部から熱をもらい、等温圧縮では外部へ熱を逃がしているという設問通りとなります。

体積が増えると温度が下がる現象は、スプレー缶をイメージしましょう。

スプレー缶は缶の中に気体がギュウギュウに圧縮されて入っていますが、スプレーを噴射すると缶が冷たくなりますよね。

缶の中の気体が放出されることで、体積が増えたから冷たくなっているわけです。

体積が減ると温度が上がる現象は、満員電車をイメージしましょう。車両に1人で乗っているのと満員で乗っているのでは、満員の方が暑くなりますよね。

空気の中にも気体の分子が存在し、体積が減ると分子同士がぶつかり合って熱エネルギーを発生させるので温度が上がるわけです。

(4)の解説

断熱とは、熱の出入りがないという意味です。つまり外から熱をもらったり、外へ熱を逃したりせず、気体だけで変化する状態になります。

(3)の解説でも説明しましたが、気体は膨張すると体積が増えるから温度が下がり、圧縮すると体積が減るため温度は高くなります。

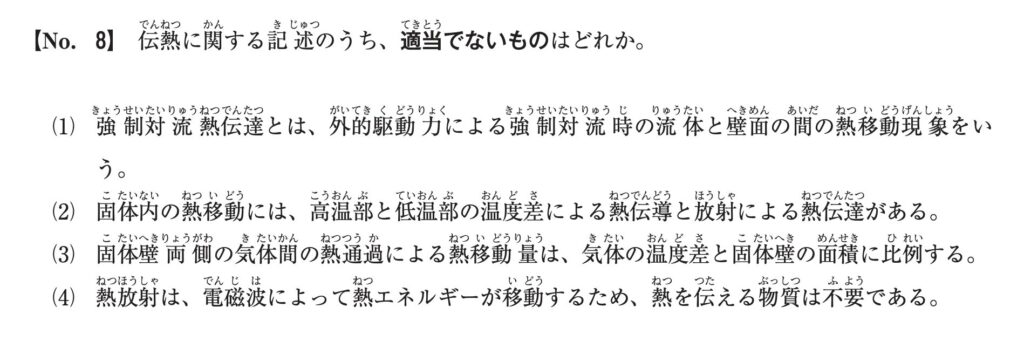

問題8

答えはここをタップ

2が間違い!

まずは知っておきたい!

🔥熱の伝わり方(3つのタイプ)

| 名称 | 説明 | 例 |

| 熱伝導(ねつでんどう) | 個体の中で分子の震えが隣に伝わっていく | 鉄のスプーンを火に入れると持ち手まで熱くなる |

| 対流(たいりゅう) | 液体や気体の流れによって熱が移動する | お湯を沸かすと水がぐるぐる回って温まる |

| 放射(ほうしゃ) | 光や赤外線のような電磁波で熱が伝わる | 太陽の光で暖かくなる (空気が無くてもOK) |

(1)の解説

強制対流熱伝達とは、強制的に対流を起こして熱を伝えること!扇風機やポンプなど、外から風や水を動かす力(外的駆動力)で起きる熱の伝わり方です。

例えば、お風呂上がりに扇風機に当たるといつも以上に涼しく感じるでしょう。これは、扇風機の風が肌の表面から熱を運び出してくれるから。これが強制対流による熱伝達です。

(2)の解説

放射は物体の表面から外部へ向けて起こるものなので、個体内では起こりません。

個体内で起こる熱移動は熱伝導のみとなります。

(3)の解説

まずは問題文を分解してそれぞれをイメージしていきましょう。

- 個体壁▶壁や窓ガラス

- 両側の気体▶壁を挟んだ「外の空気」と「中の空気」

- 熱通過▶外と中の空気の間で壁を通って熱が移動すること

これがイメージできると問題がグッと解きやすくなります。

- 空気の温度差が大きい▶たくさん熱が動く

- 壁の面積が広い▶たくさん熱が通れる

つまり問題文の通り、熱移動量は気体の温度差と個体壁の面積に比例します。

(4)の解説

熱放射とは、赤外線という電磁波(光の仲間)を使って空気や物質が間に無くても熱が伝わる仕組みのことです。

物が熱を持つと、そのエネルギーを赤外線という目に見えない光の形で放出します。赤外線が離れた物体に当たると、相手の物体が温まる仕組みです。

宇宙には空気が無いけど、地球は太陽の光で暖かいです。これは放射で熱が届いているから!

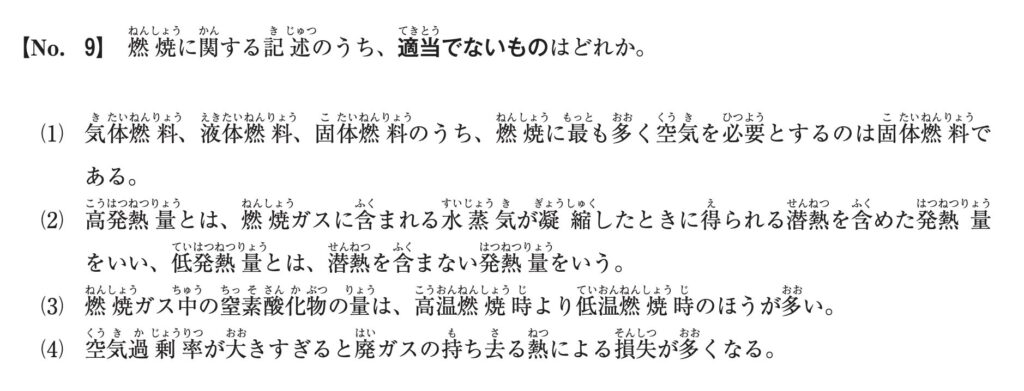

問題9

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説

| 燃料の種類 | 例 | 燃焼しやすさ | 空気(酸素)の必要量 | 理由 |

| 気体燃料 | 都市ガス、プロパン | よく燃える | 少なめでOK | 燃えやすく、完全燃焼しやすい |

| 液体燃料 | 灯油、ガソリン | 比較的燃えやすい | 中くらい | 蒸発して帰化してから燃えるため、比較的スムーズ |

| 固体燃料 | 木、石炭 | 燃えにくい | 多く必要 | 燃えにくく、不完全燃焼しやすいから酸素がたくさん必要 |

木を燃やすとき、うちわであおいだり、送風機で風を送るのは空気(酸素)を多く供給するためです。一方でガスコンロ(気体燃料)は一度着火したらすぐに火が付いて酸素不足も起こりにくいですよね。

(2)の解説

燃料が燃えると熱(エネルギー)が出ます。このとき出る熱の量のことを発熱量といいます。

| 種類 | 説明 | 含まれる熱 |

| 高発熱量 (HHV) | 水蒸気を水に戻す(凝縮する)ときの潜熱も含めた熱量 | 潜熱も含む最大の熱量 |

| 低発熱量 (LHV) | 潜熱を含めない。試乗記はそのまま気体として出ていくと考える | 潜熱を除いた実質的な熱量 |

この問題でいうと、燃焼ガスに含まれる水蒸気(気体)が凝縮(水になる)したときに得られる潜熱が高発熱量、潜熱を含まないのが低発熱量と書いてあるので文章として正しいです。

(3)の解説

燃焼温度が高いほど、窒素酸化物(NOx)はたくさん発生します。空気中には約78%の窒素(N₂)が含まれており、普段は安定していて酸素(O₂)とは結びつきません。

しかし燃焼温度が高くなると窒素(N₂)と酸素(O₂)が反応して窒素酸化物(NOやNO₂)が発生してしまいます。これを熱的NOx(サーマルNOx)と呼びます。

(4)の解説

- 空気過剰率1.0▶理論どおり

- 空気過剰率1.2▶20%多めの空気

「空気過剰率が大きい」とは、空気をたくさん送り過ぎている状態です。入れた空気は、使わなかった分も排出されてしまいます。

排出される空気は熱を持って外に逃げるため、空気が多いほど熱損失が大きくなるということです。

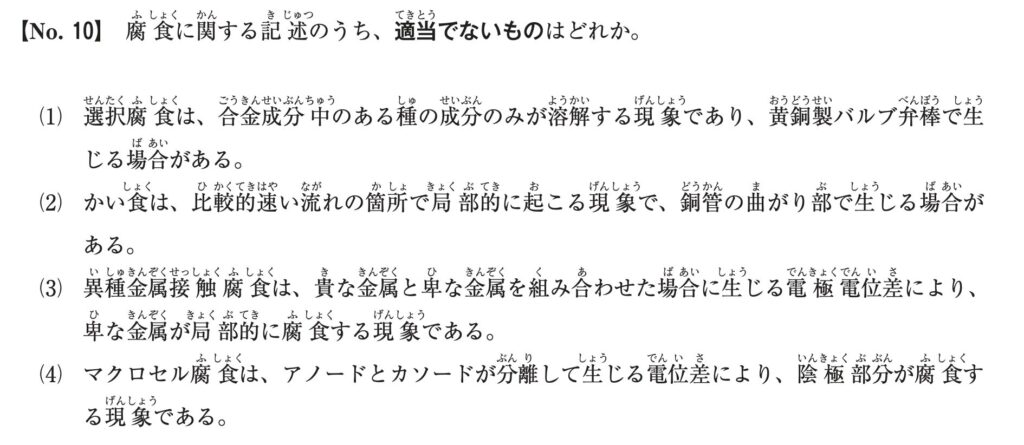

問題10

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説

黄銅(実際は銅と亜鉛の合金)を使ったバルブや配管がよくあります。

・黄銅=銅(Cu)+亜鉛(Zn)

特定の水質条件下で黄銅配管を使用すると、亜鉛だけが溶け出してしまうことがあります。脱亜鉛腐食という選択腐食の代表例です。

亜鉛が抜けてしまうと、見た目にはあまり変化が無くても中身がスカスカになってしまいます。金属が脆くなって壊れやすいため、配管の破裂や水漏れなど大きなトラブルにつながりやすいです。

チョコチップクッキーのチョコだけ溶けてしまったら、「クッキーの形はしているけどスカスカで崩れやすい」そんなイメージです。

(2)の解説

①水の流れが早い

②勢いが強いから金属を擦っていく

③少しずつ削れていく

これがかい食であり、銅管は比較的柔らかい金属なので負担がかかる曲がり部では特に発生しやすいです。

(3)の解説

- 貴(き)な金属▶錆びにくい金属

貴金属の例:金・白金・銅 - 卑(ひ)な金属▶錆びやすい金属

卑金属の例:鉄・亜鉛・アルミ - 電極電位差▶金属ごとの錆びやすさの差

銅管(貴金属)と鉄管(卑金属)を水分や空気があるところで繋げた場合、鉄管だけがどんどん錆びて(腐食して)いきます。

(4)の解説

金属が腐食する理屈を簡単に言うと、

- 電気的に「電池のような反応」が起きて、

- その結果、電子を失った金属部分が溶けて無くなる(腐食)

このとき、金属の中では以下のような分担が発生します。

| 部分 | 名前 | 役割 | 腐食の有無 |

| 電子を出す側 | アノード (陽極) | 電子を手放して腐食する | ✅️腐食する |

| 電子を受ける側 | カソード (陰極) | 電子をもらって無事 | ❌️腐食しない |

鉄パイプの一部に水が溜まり他の部分が乾いていると、水のある部分とない部分で電位差(電気的な差)が発生します。一方がアノード(陽極)、もう一方がカソード(陰極)となって、アノード側が腐食するわけです。