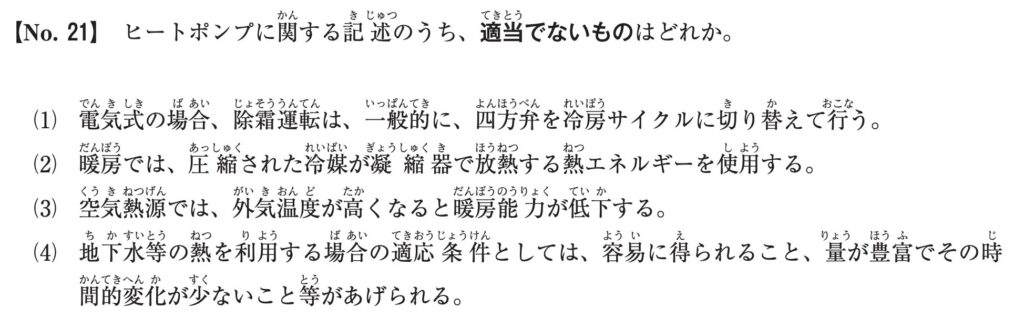

問21

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:電気式の倍、除霜運転は、一般的に、四方向弁を冷房サイクルに切り替えて行う。

(2)の解説 ⭕️

問題:暖房では、圧縮された冷媒が凝縮器で放熱する熱エネルギーを利用する。

(3)の解説 ❌️

問題:空気熱源では、外気温度が高くなると暖房能力が低下する。

「外気温度が高くなると暖房能力は高くなる」が正解です。

(4)の解説 ⭕️

問題:地下水等の熱を利用する場合の適応条件としては、容易に得られること、量が豊富でその時間的変化が少ないこと等があげられる。

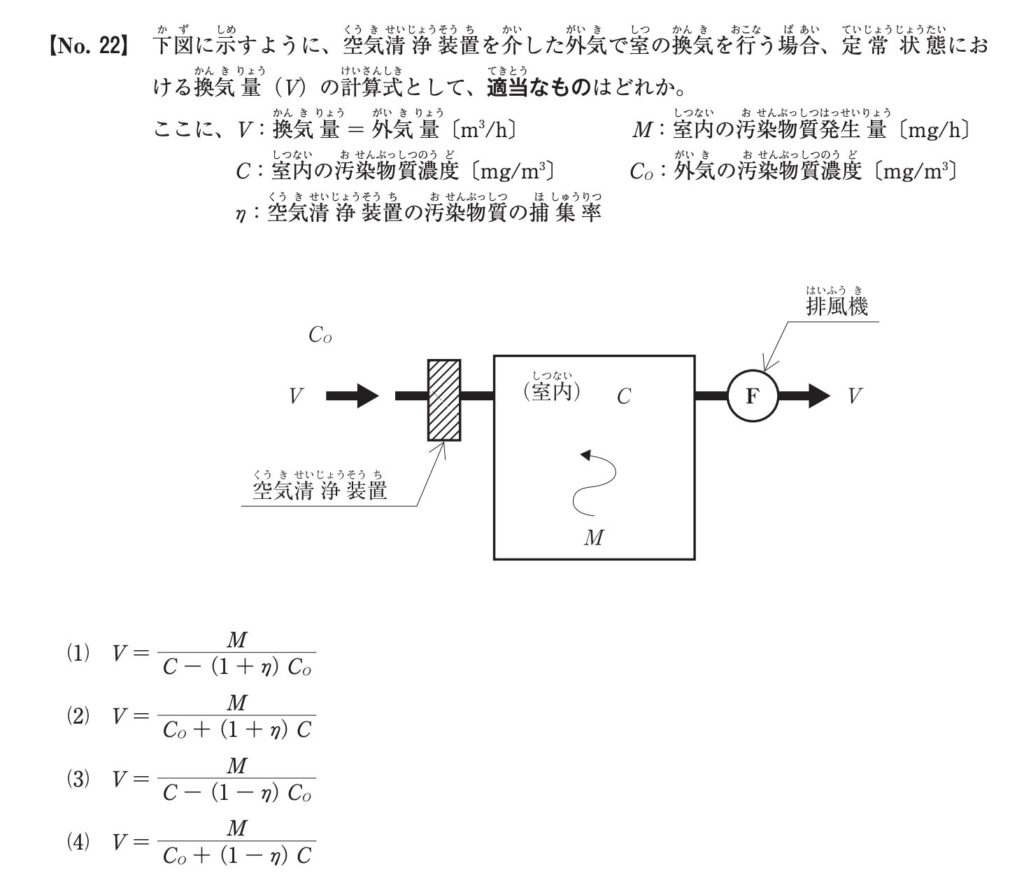

問22

答えはここをタップ

3が正解!

運べる熱量=空気の流量×空気の重さ(密度)×比熱×温度差

問23

答えはここをタップ

3が正解!

運べる熱量=空気の流量×空気の重さ(密度)×比熱×温度差

問24

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:排煙ダクトは、可燃物から100mm以上離すか、又は厚さ50mm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする。

「可燃物から150mm以上離す、厚さ100mm以上の金属以外の不燃材料で覆う」が正解です。

(2)の解説 ⭕️

問題:排煙ダクトに設ける防火ダンパーは、作動温度280℃のものを使用する。

(3)の解説 ⭕️

問題:排煙口の吸込み風速は10m/s以下、ダクト内風速は20m/s以下となるようにする。

(4)の解説 ⭕️

問題:排煙口の同時解放条件を設定する場合、通常は隣接する2防煙区画が同時開放するものとする。

問25

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙機風量は、6㎥/s以上とする。

(2)の解説 ⭕️

問題:防煙垂れ壁は、原則として、天井面より50cm以上下方に突出した不燃材料で造られたものとする。

(3)の解説 ❌️

問題:自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間は、間仕切区画に代えて垂れ壁による区画としてもよい。

自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間は、床までの区画が必要です。

(4)の解説 ⭕️

問題:同一防煙区画内に可動間仕切りがある場合、間仕切られるそれぞれの室に排煙口を設け連動させる。

問26

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:上水施設には消毒設備を設け、需要家の給水栓における水の残留塩素濃度は、遊離残留塩素の場合0.1mg/L以上保持できるようにする。

(2)の解説 ❌️

問題:取水施設は、取水された原水を浄水施設まで導く施設であり、その方式には自然流下式、ポンプ加圧式及び併用式がある。

- 取水施設とは?

- 川・湖・地下水などから、水を取り入れる施設のことです。

取り込んだ水を浄水施設まで導くのは、導水施設の役割です。

(3)の解説 ⭕️

問題:凝集池には、原水中に浮遊している砂等の粒子を短時間に沈殿除去させるために水道用硫酸アルミニウム等を注入する。

(4)の解説 ⭕️

問題:配水施設は、配水池、ポンプ等で構成され、浄化した水を給水区域の需要家にその必要とする水圧で所要量を配水するための施設である。

問27

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:分流式の汚水管きょは、合流式に比べ小口径のため、管きょの勾配が急になり埋設が深くなる場合がある。

- 分流式とは?

- 汚水管と雨水管が分かれている方式です。汚水は処理場へ、雨水は川や海へ直接流します。処理場の負担が少ないですが、工事費は高いです。

- 合流式とは?

- 汚水も雨水も同じ管で流す方式です。管が1本で済むので工事は安いですが、大雨などで処理場があふれると汚水を含む水が川や海へ流れ出る環境汚染のリスクがあります。

分流式の汚水管は流す水の量が少ないので、管は小口径で済みます。しかし下水は自然流下式で流すのが基本であり、流量が少ないと詰まるリスクが高いです。詰まり防止のために勾配を大きくとるほど、下流部分の埋設が深くなります。

(2)の解説 ⭕️

問題:流域下水道とは、2以上の市町村の区域における下水又は雨水を排除するものをいう。

- 流域下水道とは?

- いくつかの市町村(流域)で出る下水をまとめて集め、大規模な 終末処理場で処理するシステムです。

(3)の解説 ⭕️

問題:管きょ内で必要とする最小流速は、雨水管きょに比べて、汚水管渠のほうが小さい。

(4)の解説 ❌️

問題:分流式の下水道では、降雨の規模によっては、処理施設を経ない汚水が公共用水域に放流されることがある。

問題文は合流式の説明です。合流式は雨水と汚水を1本の同じ管で流すため、大雨などで処理しきれない汚水が公共用水域に放流されることがあります。

問28

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:水道直結増圧ポンプの給水量は、瞬時最大予想給水量以上とする。

- 瞬時最大予想給水量とは?

- その建物でいちばん水を使うときに予想される最大の給水量のことです。

給水不足を防ぐため、いちばん水を使うときの給水量以上にしておく必要があります。

(2)の解説 ⭕️

問題:受水タンクの有効容量は、一般的に、1日使用水量の半分程度とする。

受水タンクは一時的に水を貯めておく中継タンクなので、水が減れば水道本管から足すことができます。

1日使用水量の半分程度にするのは、菌の増殖を防ぐためですね!

(3)の解説 ❌️

問題:高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、時間平均給水量とする。

時間平均給水量ではなく、時間最大給水量とするのが正解です。時間平均給水量だと、ピーク時に水が足りなくなります。

(4)の解説 ⭕️

問題:水道直結増圧ポンプの揚程には、配水管内の最低動水圧も関係する。

- 動水圧とは?

- 水を流している状態で測る圧力のことです。

ポンプ揚程=建物高さ+必要水圧−配水管の最低動水圧

ポンプで建物の高いフロアまで水を押し上げるには、建物の高さと必要な水圧の強さを足せば求められます。配管内ですでに水が流れている場合にはポンプの負担が減るため、最低動水圧分引けばOKです。

問29

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:クロスコネクション防止対策として、飲料用給水管と飲料用以外の給水管は、異なる配管材を用いる。

- クロスコネクションとは?

- 飲める水と飲めない水が管でつながってしまうことです。飲水が汚染されてしまうため、水道法や建築基準で直結は禁止されています。

(2)の解説 ❌️

問題:器具給水負荷単位法で、瞬時最大給水流量を算定する場合、器具給水負荷単位数に器具の個数による同時使用率を乗じて求める。

- 器具給水負荷単位(FU)とは?

- 蛇口やトイレなど、給水器具ごとに「どのくらい水を使うか」を点数化したものです。このFUには「同時に全部は使わないだろう」という確率の要素も含まれています。

最大流量を計算するには、建物にある全部のFUを足します。その合計値を「換算曲線・換算表」に当てはめると瞬時最大給水量が分かるわけです。

(3)の解説 ⭕️

問題:住戸数から瞬時最大給水流量を算定する場合、住戸数により段階的に算定式が異なる。

マンションや集合住宅などでは、「各部屋の水まわり器具を全部拾ってFU法で計算する」のは大変です。そこで住戸数から直接、瞬時最大給水流量を求める簡便法があります。

計算式の特徴

- 少ない戸数のときは1戸あたりの流量を大きめに算出

- 戸数が増えるにつれて1戸あたりの流量を小さく算出

- 戸数が増えれば同時に使う確率が減る(段階的算定)

(4)の解説 ⭕️

問題:水使用時間率と器具給水単位による方法で配管サイズを決定する際は、任意利用形態か集中利用形態かを確認する必要がある。

- 任意利用形態とは?

- 個人個人で自由な時間に水を使うパターンのことです。

例:オフィス・一般住宅など(洗濯・お風呂・トイレを自由な時間に使う) - 集中利用形態とは?

- 多くの人が同じ時間帯に一斉に水を使うパターンのことです。最大瞬間流量が大きいので、任意利用形態よりも配管サイズを太くする必要があります。

例:学校・大型商業施設など(休憩時間やお昼時など利用時間が重なる)

配管サイズを決めるときは、水が同時にどのくらい使われるかが重要ですね!

問30

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:架橋ポリエチレン管の線膨張係数は、ステンレス鋼管の数値よりも小さい。

- 線膨張係数とは?

- 温度が1℃上がったときに、1mの長さがどれくらい伸びるかを示す数値のことです。値が大きいほど「熱で伸び縮みしやすい材料」ということになります。

ステンレス鋼管より架橋ポリエチレン管の方が線膨張係数の数値が高く、熱で伸び縮みしやすいです。

鉄よりプラスチックの方が熱で変化しやすいイメージ!

(2)の解説 ⭕️

問題:真空式温水発生機と無圧式温水発生機は、熱交換方式の違いはあるが、特徴が類似しており、水温が100℃を超えることはない。

- 無圧式温水発生機とは?

- 大気圧とほぼ同じ状態で水を温める方式です。大気圧では100℃で沸騰するため、水温が100℃を超えることはありません。

- 真空式温水発生機とは?

- 真空に近い容器内で水を大気圧より低い温度で沸騰・蒸発させ、蒸気を伝熱管で凝縮し、凝縮熱で温水を作る方式です。圧力がかからないため100℃を超えません。

(3)の解説 ⭕️

問題:中央式給湯設備の辺湯菅径は、循環流量と管内流速により求める。

- 中央式給湯設備とは?

- ボイラや温水発生機でお湯をまとめてつくり、各所に配管して給湯する方式です。長い配管ではお湯が冷めやすいため、返湯菅(戻り管)を設けて循環させます。

「返湯管径=循環流量/管内流速」で求めることができます。

(4)の解説 ⭕️

問題:循環配管をリバースリターン方式とすると、最遠端の管路に湯が最もよく循環することになるため採用しない。

- リバースリターン方式とは?

- 行きと還りの管路が逆方向になり、どの系統も往復距離が同じになる方式です。空調設備で多く採用されている方式になります。

給湯設備では往き管は太く、還り管は往き管よりも細く設計されています。なぜなら建物の利用者がお湯を使うからです。往きと還りで流量が異なるので、最遠端にお湯が集中して循環するのを防ぐためにリバースリターン方式は採用しません。