問21 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:第一種特定製品とは、エアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器のうち、業務用の機器であって、冷媒としてフロン類が充填されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。

- 第一種特定製品とは?

- 業務用エアコン・冷蔵機器・冷凍機器のうち、冷媒としてフロン類が充填されているもののことです。

(2)の解説 ⭕️

問題:第二種特定製品とは、自動車(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の対象のものに限る。)に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。)であって、冷媒としてフロン類が充填されているものをいう。

- 第二種特定製品とは?

- 家庭用エアコン・冷蔵庫・冷凍庫など、家電製品にフロン冷媒が使われているもののことです。自動車のエアコンも第二種特定製品になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:第一種フロン類充填回収業者とは、第一種特定製品に、冷媒としてフロン類を充填することや回収することを業とし行う者として、都道府県知事の登録を受けた者をいう。

- 第一種フロン類充填回収業者とは?

- 主に業務用エアコンや業務用冷蔵・冷凍機器などの「第一種特定製品」に、冷媒としてフロン類を充填したり回収したりする作業を、継続的に業務として行うため都道府県知事の登録を受けた業者のことです。

(4)の解説 ❌️

問題:フロン類破壊業者とは、特定製品に冷媒として充填されているフロン類の破壊を業とし行う者として、都道府県知事の許可を受けた者をいう。

- フロン類破壊業者とは?

- エアコンや冷蔵庫などの冷媒として使われているフロン類(CFC・HCFC・HFCなど温暖化やオゾン層破壊の原因となるガス)を、法令に基づき安全かつ確実に分解・無害化することを専門に行う業者のことです。

フロン類破壊業者を仕事にする場合は、都道府県知事の許可ではなく環境大臣の許可が必要になります。

問22 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施行は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者である。

(2)の解説 ⭕️

問題:事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、委託契約は書面により行い、委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存する。

(3)の解説 ⭕️

問題:事業者は、自らその産業廃棄物を収集又は運搬する場合、運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨と、事業者名を表示しなければならない。

(4)の解説 ❌️

問題:産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名等を情報処理センターに登録したときも、産業廃棄物管理票は必要である。

- 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)とは?

- 廃棄物が排出事業者の責任で適正に処理されることを確認するための紙の伝票です。産廃処分を委託する場合、必ず交付して処理終了まで確認する義務があります。

- 電子情報処理組織(電子マニフェスト)とは?

- 「JWNET」など、産業廃棄物管理票の内容を電子で登録できるサービスのことです。電子データなので紙よりも安全性や信頼性が高く、多くの現場で活用されています。

電子情報処理組織(電子マニフェスト)を使用している場合、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)は不要です。

問23

答えはここをタップ

1と4が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関する権限もある。

- 現場代理人とは?

- 請負業者(受注者)が、工事現場に常駐させる代理人のことです。工事現場の運営、取締り、発注者との連絡・調整などを行います。

現場代理人は、工事の施工に関する行為のみを行う権限を持っています。請負代金の変更、請求、受領といった金銭関係の権限は会社本体(契約権限を持つ者)が行います。

(2)の解説 ⭕️

問題:仮設、施工方法等その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特に定めがない場合、受注者がその責任において定める。

(3)の解説 ⭕️

問題:道路を使用した機器搬入の計画があるときは、道路使用許可申請書を、工事着工前に警察署長に提出する。

(4)の解説 ❌️

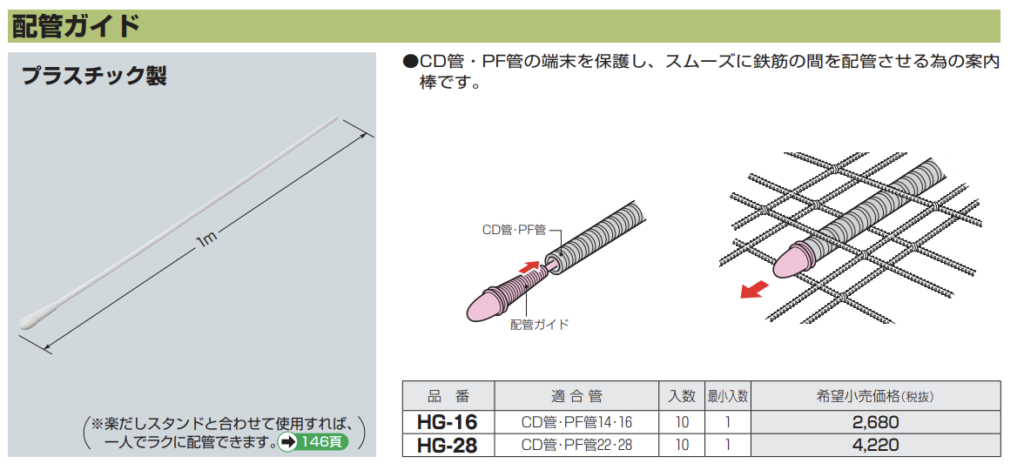

問題:ボイラー等の設置工事で、ばい煙発生施設設置届が必要な場合は、工事着工60日前までに消防署長に提出する。

消防署長ではなく、都道府県知事に提出します。

| 届出書等の名称 | 提出先 | 提出時期 |

| 第一種圧力容器設置届 | 労働基準監督署長 | 着工30日前まで |

| ボイラー設置届 | 労働基準監督署長 | 着工30日前まで |

| 小型ボイラー設置報告書 | 労働基準監督署長 | 竣工時 |

| 工事整備対象設備着工届出書 | 消防長または消防署長 | 着工10日前まで |

| 消防用設備等設置届出書 | 消防長または消防署長 | 完了日から4日以内 |

| 騒音規制法の 特定施設設置届出書 | 市町村長 | 着工30日前まで |

| 騒音規制法の 特定建設作業実施届出書 | 市町村長 | 作業開始7日前まで |

| 振動規制法の 特定施設設置届出書 | 市町村長 | 着工30日前まで |

| 振動規制法の 特定建設作業実施届出書 | 市町村長 | 作業開始7日前まで |

| 高圧ガス製造届 | 都道府県知事 | 製造開始20日前まで |

| 浄化槽設置届 | 都道府県知事 (保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長) | 着工21日前または 10日前まで |

| 指定数量以上の危険物 貯蔵所設置許可申請書 | 市町村長または 都道府県知事 | 着工前まで |

| ばい煙発生施設 設置届書 | 都道府県知事または 政令で定める市の長 | 着工の60日前まで |

| 道路占用許可申請書 | 道路管理者 | 着工前まで |

| 道路使用許可申請書 | 所轄の警察署長 | 着工前まで |

問24

答えはここをタップ

1と2が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:ネットワーク工程表のクリティカルパス以外の作業は、フロートを消化してもクリティカルパスになることはない。

「フロートを消化する=余裕時間を消化する」ということです。余裕時間が無くなった場合は、その作業を含むパスがクリティカルパスになることもあります。

(2)の解説 ❌️

問題:ネットワーク工程表で、点線の矢印で示したものをダミーというが、この経路はクリティカルパスになることはない。

ダミーを通るルートがクリティカルパスになることはあります。

(3)の解説 ⭕️

問題:配員計画とは、経済的かつ合理的となるよう各作業の作業人数を調整し、人員の平準化を図ることで、マンパワースケジューリングともいう。

- 配員計画とは?

- 工事の進め方を考えるときに、作業ごとに必要な人数を決めて調整する計画のことです。「経済的かつ合理的」に人を配置することが求められます。

各作業で人が多すぎると人件費が無駄になり、少なすぎると工期が遅れてしまいます。効率的な人員配置をするのが配員計画であり、別名がマンパワースケジューリングです。

(4)の解説 ⭕️

問題:労務費、材料費、仮設費等の直接費と間接費を合わせた総工事費が最小となる経済的な施工速度を経済速度といい、このときの工期を最適工期という。

工事費は、直接費と間接費に分けられます。

- 直接費:労務費、材料費、仮設費など → 工事量や施工速度に比例して変動

- 間接費:現場管理費、共通仮設費など → 工期が長くなるほど増える

施工速度とコストの関係

- 工事の進捗を急ぎすぎると、

→ 労務費や材料費が割高になり、直接費が増える - 工事の進捗が遅れすぎると、

→ 現場管理費などの間接費がかさむ

バランスをとって、総工事費(直接費+間接費)が最小になる施工速度を経済速度といいます。その速度で施工したときの工期が最適工期です。

問25

答えはここをタップ

2と3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:検査とは、品質を確認し適否を判定するもので、全数検査と抜取検査がある。

- 全数検査とは?

- 対象となる全部を検査する方法です。信頼性は高いですが、時間とコストがかかります。

- 抜取検査とは?

- 全体の中から一部を抜き出して検査し、その結果で全体の品質を推定する方法です。効率的ですが、判定に誤差が出る可能性があります。

(2)の解説 ❌️

問題:品物を破壊しなければ検査の目的を達しないもの、あるいは、試験を行ったら商品価値がなくなるものは、全数検査を適用する。

品物を壊して検査する場合は、全数検査ではなく抜取検査を行います。

全部壊しちゃアカンですね…!

(3)の解説 ❌️

問題:多数の製品や材料の中から確実に良品のみを選別する場合、抜取検査を適用する。

不良品が許されない選別をする場合は、全数検査を行います。

全部チェックして、良品だけを選ぶってことですね!

(4)の解説 ⭕️

問題:取り外し困難な機器の試験、配管の水圧試験等には、全数検査を適用する。

工事で取り付けるような機器や配管は、不良があったからと言って簡単に交換できるものではありません。届出などの手続きにもかなりの時間がかかります。

取り外し困難な機器や配管の試験は、出荷前に必ず全数検査を実施して不良品を除外しておくことが必要です。

問26

答えはここをタップ

1と3が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:労働災害により休業した場合の休業日数の数え方は、休業事由が発生した翌日から数え、休業期間内に休日等が含まれる場合は、これを除いた暦日数が休業日数となる。

労働災害によって休業した場合、休業補償給付の対象となる休業日数は、休業の事由が発生した翌日から起算します。休日や祝日も含めた暦日数で数えるという点が重要です。

(2)の解説 ⭕️

問題:5S活動とは、安全で健康な職場づくりと生産性の向上を目指す活動のことで、「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」の5つをいう。

(3)の解説 ❌️

問題:要求性能墜落制止用器具は、定期点検を1年に1回行う必要があり、点検で異常がない場合でも材質の劣化を考慮してハーネス(ベルト)は定期的に交換することが推奨されている。

- 要求性能墜落制止用器具とは?

- 高所作業で墜落を防ぐために使うハーネス型安全帯などのことです。

要求性能墜落制止用器具は、半年を超えない間隔で点検を実施する必要があります。つまり、1年に2回以上の点検が必要ということです。

(4)の解説 ⭕️

問題:一つ目の就業場所での勤務が終了した後に、二つ目の就業場所へ向かう途中で負傷した場合は通勤災害である。

問27

答えはここをタップ

2と3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:真空又は窒素加圧の状態で搬入された冷凍機は、据付時に気密保持されていることを確認する。

冷凍機(特に圧縮機や冷媒回路を持つもの)は、出荷時に真空引きまたは窒素ガスを加圧封入した状態で搬入されます。現場で据え付けるときには、冷凍機の冷媒回路がまだ密閉状態(気密保持)になっているかを確認することが重要です。

もし気密が破れていると、冷媒や潤滑油の漏えい、圧力低下、冷凍能力の低下、故障・事故の原因になるなど、さまざまな問題が発生します。

(2)の解説 ❌️

問題:天井スラブの下面において、あと施工アンカーを上向きで施工する場合、接着系アンカーを使用する。

- あと施行アンカーとは?

- コンクリート打設後に穴をあけ、金属や樹脂で固定するアンカーのことです。設備機器や配管を固定するのによく使います。

接着系アンカーは、穴に接着剤(樹脂)を充填してアンカーを固定するタイプです。上向き施工(天井方向)では、接着剤が自重で垂れてしまうリスクがあるので使用しません。

施工不良(樹脂の脱落・硬化不良)が起きやすく、耐力不足や落下事故につながりますからね!

(3)の解説 ❌️

問題:Vベルト駆動の送風機は、Vベルトが上側引張りとなるように設置する。

Vベルト駆動の送風機では、ベルトの張り側(引張り側)は下側にくるように設置します。引張り側を下にすると、ベルトのたわみが自然に抑えられて安定するからです。上側引張りにすると、ベルトが振動したり跳ね上がりやすいので、寿命や効率に悪影響を及ぼします。

(4)の解説 ⭕️

問題:チリングユニットは、電動機の回転による振動が発生するため、基礎と本体の間には防振剤を設置する。

- チリングユニットとは?

- チリングユニットはチラーとも呼ばれ、冷凍サイクルを使って冷水を作り出す装置です。冷たい水を建物の空調や産業設備に循環させて、温度調節を行うシステムの一部として使われます。空冷式や水冷式のタイプがあり、冷水の温度は一般的に0〜15℃程度です。

内蔵されている電動機や圧縮機が回転すると、必ず振動が発生します。振動が建物構造に伝わると、騒音が出たり配管や機器へのストレスなったりと悪影響が大きいです。防振ゴムや防振スプリングを設置することで、振動を吸収できます。

問28

答えはここをタップ

3と4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:Uボルトは、配管軸方向の滑りに対する拘束力が小さいため、配管の固定支持には使用しない。

- Uボルトとは?

- U字型をしたボルトで、配管を抱き込むようにして固定する金具です。主に配管を「吊る」「支える」といった用途で使われます。

Uボルトは配管を上下・左右に保持する力はありますが、配管軸方向(前後方向)に動こうとする力に対しては、ほとんど抵抗できません。熱膨張や流体の圧力変動で配管が動くと、簡単に滑ってしまう特性があります。

(2)の解説 ⭕️

問題:ポンプ回りの逆止め弁で、全揚程が30mを超える場合は、衝撃吸収式とする。

- 逆止め弁とは?

- ポンプの吐出側に設ける弁で、逆流を防ぐ装置です。ポンプが停止したときに水が逆流すると、ポンプや配管を壊す危険があるため必須になります。

全揚程(ポンプが水を押し上げる高さ)が高いと、水の運動エネルギーも大きくなります。ポンプが急に停止すると、水の逆流でポンプや配管に衝撃(ウォーターハンマー)が加わり、破損の恐れがあります。

全揚程が30mを超える場合、通常の逆止め弁だと逆流の衝撃に耐えられません。衝撃吸収式逆止め弁は、バネで衝撃を吸収しながら弁を閉じるのでポンプや配管を保護できます。

(3)の解説 ❌️

問題:空気調和機に接続する冷温水配管は、コイル上部から流入し、コイル下部に流出するよう接続する。

冷温水配管はコイル下部から流入し、コイル上部へ流出するように接続するのが正解になります。冷温水をコイル下部から流入させる目的は、空気抜きが容易になるからです。

空気調和機に接続する冷温水配管は、コイルに冷温水を流して空気を冷やしたり温めたりする熱交換が目的です。冷温水をコイル上部から流入させると、空気溜まりができて熱交換効率が低下してしまいます。

コイル上部から冷温水を流出させれば、空気も一緒に排出できるので一石二鳥ですね!

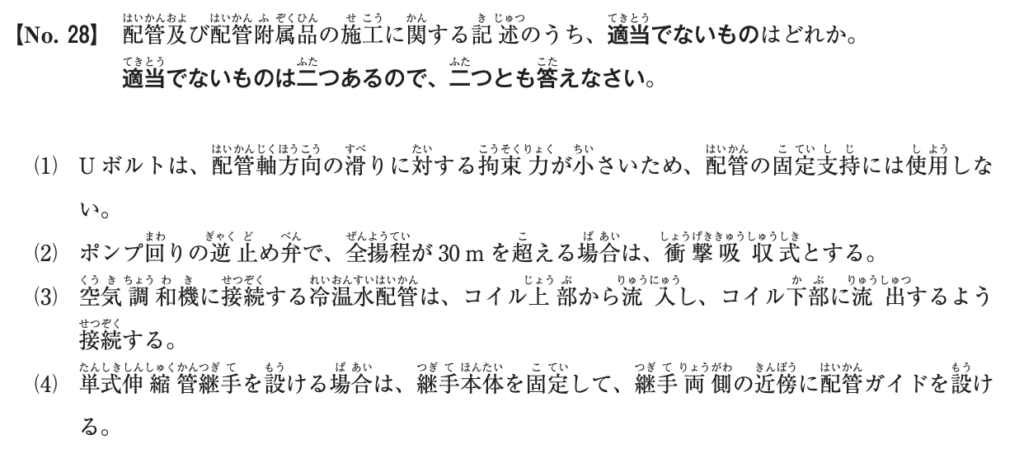

(4)の解説 ❌️

問題:単式伸縮管継手を設ける場合は、継手本体を固定して、継手両側の近傍に配管ガイドを設ける。

- 単式伸縮管継手とは?

- 配管の温度変化による伸び縮みを吸収するための継手のことです。一方向にしか伸縮できないため、配管の動きを制御する「固定点」と「ガイド」が必要になります。

- 配管ガイドとは?

- 配管が動く方向を決めてあげる部品のことです。配管を軸方向だけ動けるようにして、伸縮継手を正しく働かせる役割があります。

単式伸縮管継手は固定点を固定して、継手本体は自由に動けるように設置します。

問29

答えはここをタップ

2と4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:スパイラルダクトの横走りダクトの吊り間隔は、4,000mm以下とする。

吊り間隔が広すぎると、自重でダクトがたわんだり形状が変わったりして、空気の流れが乱れてしまいます。

語呂合わせは、スパはヨレヨレ(4,000)防止!

(2)の解説 ❌️

問題:共板フランジ工法のフランジ押さえ金具は、ダクト寸法にかかわらずフランジ辺の中央に1箇所取り付ける。

- 共板フランジ工法とは?

- ダクトの端部を折り曲げてフランジを作り、専用の押さえ金具とボルトナットで接続する工法です。軽量で加工しやすく、空調ダクト工事で広く使われています。

フランジの辺が短い場合は、中央1箇所でも十分です。しかし辺が長くなると、中央1箇所だけでは気密性が不足し、漏風や変形の原因になります。実際の施工基準では、ダクト寸法(辺の長さ)に応じて、複数箇所に押さえ金具を取り付ける必要があります。

(3)の解説 ⭕️

問題:排煙ダクトに使用する亜鉛鉄板製の長方形ダクトは、高圧ダクトの板厚とする。

- 排煙ダクトとは?

- 火災時に建物内の煙を屋外に排出するためのダクトです。通常の空調ダクトよりも高温の煙を扱うので、強度と気密性が重要視されています。

ダクトには低圧用・中圧用・高圧用があり、圧力が高いほど板厚が厚くなります。排煙ダクトは火災時に高温・高負荷になるため、高圧ダクトと同じ板厚の強度が必要です。

(4)の解説 ❌️

問題:変風量(VAV)ユニットは、ユニット入口側ダクト長辺の寸法と同じ長さの直管を上流側に設け取り付ける。

- 変風量(VAV)ユニットとは?

- 人の数・機器の発熱・日射など、室の負荷に応じて送風量を調整する装置のことです。電動ダンパーの開閉によって風量を制御しています。

VAVユニット入口側ダクト長辺の寸法の2倍以上の長さの直管を上流側に取付けます。VAVユニットの入口側では、風量センサーやダンパーが正しく機能するために空気の流れ(気流)が整っていることが重要です。

直管を長めに取ることで安定した測定ができます!