問11

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:厨房内の電動機用配線工事において、金属管と金属製ボックスを接続するボンド線(裸銅線)を省略する。

✏️用語の解説

- 金属管とは?

- 電線を通すための金属の管(パイプ)のことです。

- ボンド線とは?

- 金属管や金属ボックスなどの金属製部材どうしを電気的につなぐ導線のことです。万が一金属に電気が漏れても、安全に大地へ流してブレーカを落とします。

厨房は湿気・水・油・振動が多く、錆びやゆるみで金属の接触が悪くなりやすいです。金属管と金属ボックスが“たまたま触れているだけ”だと、電気的につながっていないことがあり、漏電時に電気が安全に逃げず感電やブレーカ不動作の危険があります。

厨房の電動機配線という条件では、ボンド線を省略しないのが基本です!

(2)の解説 ⭕️

問題:三相3線200Vの電動機用配線工事において、金属管にD種接地工事を施す。

✏️用語の解説

- D種接地工事とは?

- 金属管や金属ボックスを大地(アース)へつなぐ工事のことです。使用電圧が300V以下の回路で原則必要になります。

- 三相3線200Vとは?

- 機械用でよく使う電源方式のことです。線間200Vで、一般に対地電圧も150Vを超える(≈200V)扱いになります。

金属管は300V以下ならD種接地工事が原則です。三相3線200Vはこの範囲に入るうえ、対地150V以下の省略条件にも当たらないため、D種接地が必要です。

(3)の解説 ⭕️

問題:合成樹脂で被覆した機械器具に接続する三相3線200Vの電路において、漏電遮断器(ELCB)を省略する。

✏️用語の解説

- 漏電遮断器(ELCB)とは?

- 漏電したら自動で電気を切るスイッチのことです。感電・火災防止を目的とします。

機械器具がゴム・合成樹脂などの絶縁物で被覆されたものに接続する低圧電路は、地絡遮断装置(=漏電遮断器)を省略が可能です。三相3線200Vは低圧に該当し、この条件に当てはまります。

(4)の解説 ⭕️

問題:CD管(合成樹脂製可とう電線管)を直接コンクリートに埋め込んで施設する。

✏️用語の解説

- CD管(合成樹脂製可とう電線管)とは?

- 主にコンクリートに埋め込んで使われるオレンジ色の樹脂性ダクトで、電気配線の保護用に使われます。可とう性(フレキシブルで曲げやすい性質)があり、狭い場所や自由な配線ルートに対応しやすいのが特徴です。

CD管のCDはCombined Duct「合成された管」を意味しますが、Concrete Dive「コンクリートに潜る」で覚えやすいです。

CD管のCはコンクリートのCと覚えよう!

問12

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:過負荷及び欠相を保護する回路に、保護継電器と電磁接触器を組み合わせて使用する。

✏️用語の解説

- 過負荷とは?

- モーターに流れる電流が定格より多くなり、発熱しすぎる状態のことです。

- 欠相とは?

- 三相のうち1本が切れて二相だけになる状態のことです。電流が片寄るため、急な過熱やトルク低下を引き起こします。

- 保護継電器とは?

- 過負荷や欠相などの異常を見つけて信号用接点を開く機器のことです。接点を開くことで信号を遮断します。

- 電磁接触器とは?

- コイルに電気を流すと主接点が「入」になる大電流用スイッチのことです。コイルの電気が切れると主回路を遮断します。

保護継電器と電磁接触器を組み合わせて使用するのは正しいです。

保護継電器と電磁接触器の仕組み

- 異常を検知

モーターなどの電気機器に、過電流や高温などの異常が起きると、保護継電器がそれに気づきます。 - 補助接点(NC)を開く

保護継電器には「普段は閉じているスイッチ(NC=ノーマルクローズ)」がついています。異常の時、このスイッチが「パチッ」と開きます。 - 接触器のコイル回路が切れる

NCが開くことで、モーターを動かすための「接触器」のコイル回路が切れます。つまり、スイッチの電気が途切れます。 - 接触器がOFF(主回路遮断)

コイルの電気がなくなると接触器もOFFとなり、モーターにつながる電源の大元の回路が切れます。 - モーターが止まる=焼損防止

モーターへの電気が止まり、モーターが過熱して焼け焦げるのを防ぎます。

(2)の解説 ❌️

問題:配線用遮断器と電磁開閉器を組み合わせた回路において、過負荷に対して、電磁開閉器より配線用遮断器が先に動作するように設定する。

✏️用語の解説

- 配線用遮断器(ブレーカ)とは?

- 電線を守るためのスイッチのことです。大きすぎる電流(特に短絡=ショート)が流れたらパチンと切れて回路を止め、火災や機器故障を防ぎます。過負荷(流れすぎ)にも反応しますが、メインはショート対策です。

- 電磁開閉器(マグネットスイッチ)とは?

- コイルの磁力でモータなどをON/OFFするスイッチのことです。多くの場合、熱過負荷継電器(サーマルリレー)がセットになっています。モータを守るために、流れすぎの電流(過負荷)が続いたら先に回路を止める役目です。

問題文を分かりやすくすると…

「モータが重くて電流がちょっと多い状態が続いたとき、ブレーカのほうが先に切れる設定にする」という意味です。

モータを守る担当はサーマルリレー(電磁開閉器側)です。モータの定格電流に合わせて細かく設定でき、発熱による故障を防ぎます。

配線用遮断器(ブレーカ)は主にショートのような一気に大きい電流を素早く止める担当です。過負荷までブレーカが先に切れるようにすると、不要にブレーカが落ちて復帰が面倒になり、モータ保護も適切にできません。

(3)の解説 ⭕️

問題:スターデルタ始動の冷却水ポンプの回路に、過負荷・欠相保護継電器(2Eリレー)を使用する。

✏️用語の解説

- スターデルタ(Y-Δ)始動とは?

- 最初は弱め(スター接続)で始動し、 ある程度回転が安定したら強め(デルタ接続)に切り替える方法です。主に大きめのモータの始動に使います。

- 2Eリレーとは?

- 「過負荷」も「欠相」もまとめて検出できるリレー(保護装置)のことです。

冷却水ポンプは機械が停止しないように冷却水を送り続ける必要があるため、モータ保護がとても大事です。

- 過負荷保護

水が詰まったりポンプに負担がかかるとモータが熱を持つ

▶ リレーでストップ - 欠相保護

電源の片方が切れたらモータは片肺運転になり、すぐ焼ける

▶ リレーでストップ

スターデルタ始動のモータにも、過負荷・欠相保護を1台でできる2Eリレーを使うのが一般的です。

(4)の解説 ⭕️

問題:全電圧始動(直入始動)の水中モーターポンプの回路に、過負荷・欠相・搬送保護継電器(3Eリレー)を使用する。

✏️用語の解説

- 全電圧始動(直入始動)とは?

- モータを電源にそのまま直結して、いきなり全力で動かす方法のことです。容量の小さなモータで採用されるケースが多いです。

- 水中モーターポンプとは?

- 井戸や下水処理などで使用する「モータとポンプが一体型」のもので、水中に沈めて使うポンプのことです。水が少なくなると「空運転(から回り)」して故障しやすくなります。

- 搬送保護とは?

- ポンプに水が入っていない状態で動かすと空回りになり、冷却されずに壊れてしまいます。水の有無や電流の状態で検知して、空回りを防ぐ保護のことです。

- 3Eリレーとは?

- 「過負荷」「欠相」「搬送(空転)」を全部まとめて守れるリレーのことです。水中ポンプによく使います。

水中ポンプは水を吐き出すと同時に、機器の冷却も行っています。吐き出す水が無い空回り状態(搬送不足)だと、コイルやベアリングが加熱して焼けてしまう危険があります。さらにモータを搭載しているため、過負荷や欠相の保護も必須です。

「搬送不足・過負荷・欠相」を一台で検出できる3Eリレーは、水中ポンプの標準的な保護装置として選ばれています。

陸上のモータは空気で冷却できるので、2EリレーでOKです!

問13

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:壁の開口補強には、鉄筋に代えて溶接金網を使用することができる。

✏️用語の解説

- 溶接金網とは?

- 細い鉄の棒(鉄線)をタテヨコに組んで溶接した「網状の鉄筋」のことです。主に「ひび割れ防止」「軽い補強」に使います。

窓や扉の周りなど、壁の開口部は構造上弱くなるため補強が必要です。通常は鉄筋を使いますが、JIS規格適合の溶接金網でも使用することができます。

(2)の解説 ⭕️

問題:小さな壁開口が密集している場合、その全体を大きな開口とみなして開口補強を行うことができる。

小さい穴が密集していると、穴間のコンクリート部分は強度がほとんど無いため、実質的には「大きな一つの穴がある」のと同じ状態です。

(3)の解説 ⭕️

問題:梁貫通孔の径の大きさは、1/3以下とする。

✏️用語の解説

- 梁(はり)とは?

- 建物の横に通って、床や屋根を支える太い構造部材です。鉄筋コンクリートや鉄骨でできています。

- 貫通孔とは?

- 梁に開ける穴のことです。配管やダクト、電線を通すために必要になる場合があります。

梁の強度は「高さ(せい)」がとても重要です。梁せい(高さ)の大部分を削って穴にすると、梁が弱くなって地震や荷重で折れやすくなります。梁貫通孔の大きさは梁せいの1/3以下にすることで、強度を維持することができます。

(4)の解説 ❌️

問題:2つの大きさの異なる梁貫通孔の中心間隔は、梁貫通孔の径の平均値の2倍以上とする。

梁に穴を2つ並べたとき、距離が近すぎると梁の強度が維持できません。穴と穴の中心間隔は、「梁貫通孔の径の平均値の3倍以上」が正解です。

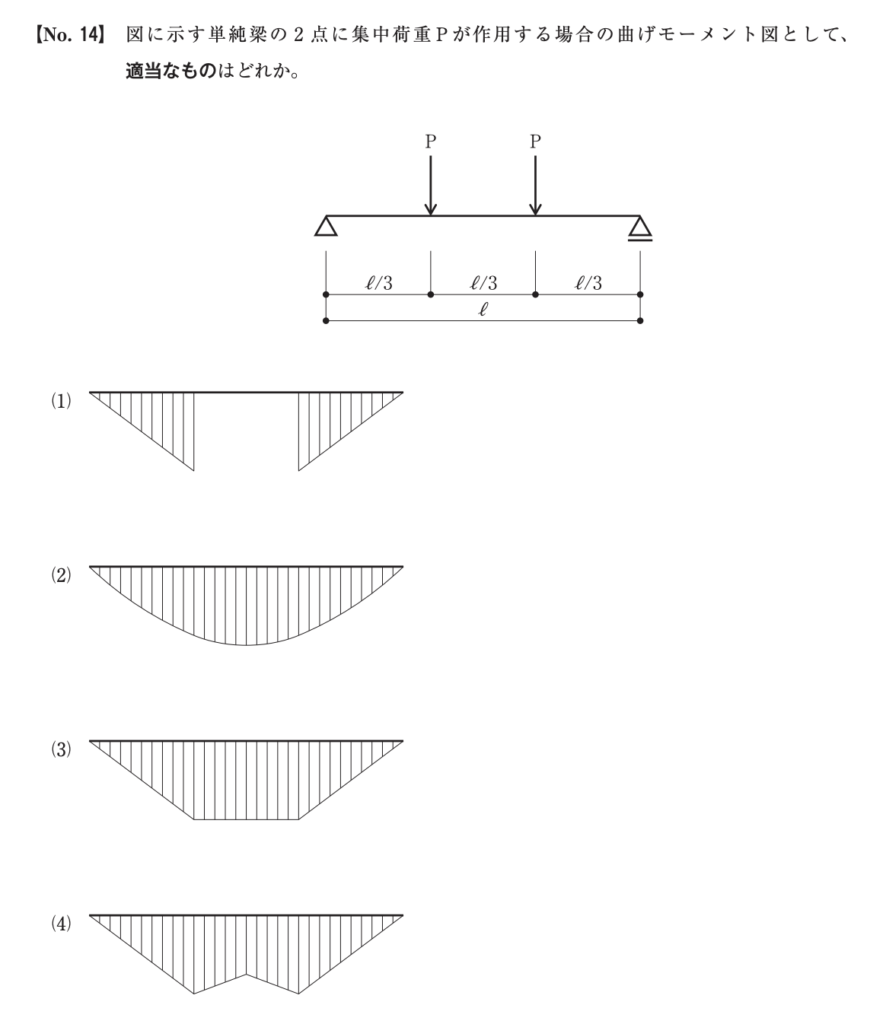

問14

答えはここをタップ

3が正解!

✏️用語の解説

- 単純梁とは?

- 両端が支えられていて、端では曲げモーメントが0になる梁のことです。

- 集中荷重(P)とは?

- 一点にドンと載る荷重のことです。

- 曲げモーメント図とは?

- 梁のどの場所でどれだけ曲げられているかを線で表した図のことです。せん断力が0の区間ではM図は水平(一定)になります。

問15

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:窓は、ひさし、高遮熱ガラス、ブラインド等による日射遮へい性能の高いものを採用し、日射熱取得を減らす。

夏の冷房負荷の大部分は、窓から入る日射熱が原因になります。窓に対策をすると冷房の効きが良くなり、ひさしや外付けブラインドなど外側で遮るのがとくに効果的です。

(2)の解説 ❌️

問題:建物の平面形状は、東西面を長辺とした場合、長辺の短編に対する比率を大きくする。

問題文を分かりやすくすると…

「建物は南北面より東西面を大きくしたほうが省エネである」という意味です。

東西面は、太陽の位置が低い朝日や夕日の直射日光が室内に射し込みやすくなります。省エネを考えた場合、南北面よりも東西面の比率を小さくするのが正解です。

(3)の解説 ⭕️

問題:屋上緑化は、植物や土壌による熱の遮断だけでなく、屋外空間の温度上昇を緩和する効果がある。

屋上緑化は、土や植物で屋根を覆うことで直射日光を遮る+断熱効果が得られます。植物が蒸散を行い、気化熱で空気を冷やすため周囲環境も涼しくなるのが特徴です。建物の省エネだけでなく、都市全体の温度上昇の緩和(ヒートアイランド対策)につながっています。

(4)の解説 ⭕️

問題:外壁の塗装には、赤外線を反射し、建物の温度上昇を抑制する効果のある塗料を採用する。

問16

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:定風量単一ダクト方式は、送風温度を変化させるため、各室の負荷変動パターンが異なる建物の空調に適している。

✏️用語の解説

- 定風量方式とは?

- 各室に送る空気の風量が、常に一定の方式です。温度調整は「送風温度」を変えて行います。

- 単一ダクト方式とは?

- 1本のダクトで空気を各室に送る方式です。全室に「同じ条件の空気」が供給されます。

- 各室の負荷変動パターンとは?

- 部屋ごとに必要な冷暖房の量が、時間帯や用途で変わることです。例えば「南側の部屋は日差しで暑い」「北側の部屋は寒いまま」という状況を指します。

定風量単一ダクト方式では、同じ条件の空気がすべての部屋に供給されるため、部屋ごとの最適な要求には応えられません。

(2)の解説 ⭕️

問題:大温度差送風(低温送風)方式は、送風量の低減によりダクトサイズを小さくすることができる。

✏️用語の解説

- 大温度差送風方式とは?

- 通常よりも低い温度の空気(室温との温度差:13〜15℃)を送る方式です。冷たい空気を送るので、少ない風量でも同じだけの冷房効果を得られます。

風量を少なくできるので、ダクトサイズを小さくできます。

(3)の解説 ⭕️

問題:床吹き出し方式は、居住域空間を効率的に空調することができるが、冷房運転時には室内の垂直温度差が大きくなる。

✏️用語の解説

- 床吹き出し方式とは?

- 床に設けた吹き出し口から空気を送り出す空調方式です。オフィスや劇場などで多く採用されています。

- 垂直温度差とは?

- 床付近と天井付近の温度差のことです。

床吹き出し方式は冷気が下から出て上昇し、冷気の重みで落ちてくるので居住域を効率よく空調できます。人がいる範囲に集中して空調するため、天井付近は温度が高いです。

(4)の解説 ⭕️

問題:天井放射冷房方式は、ドラフトが生じないため快適性が高いが、結露防止に配慮する必要がある。

✏️用語の解説

- 天井放射冷房方式とは?

- 天井面に冷水を流したパネルや配管を設け、放射(赤外線の熱のやりとり)で室内を冷やす方式です。風を使わずに冷やすので、エアコンのような風当たりがありません。

- ドラフトとは?

- 空調の風が直接体に当たって不快に感じることです。

問17

答えはここをタップ

2が正解!

✏️用語の解説

- 冷却負荷とは?

- 室内を涼しく保つために空調設備が取り除かなければならない熱量のことです。

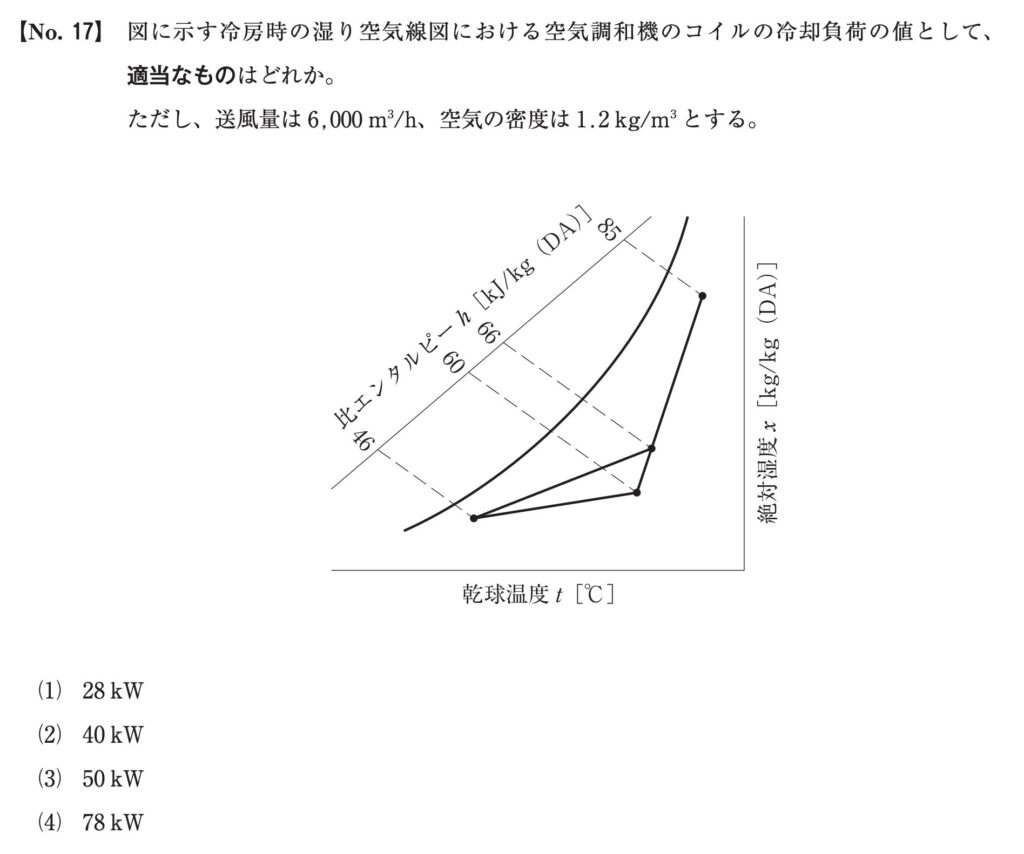

この問題は、空気調和機の冷却コイルがどのくらい仕事をしているかを計算する問題となっています。グラフには4つの点があるので、それぞれが空気調和機のどの部分に当たるのかを確認していきましょう。

各ポイントを比エンタルピーから読み取ろう!

- 比エンタルピー85kJ/kg

▶外気温度 - 比エンタルピー60kJ/kg

▶還気温度 - 比エンタルピー66kJ/kg

▶外気と還気の混合空気 - 比エンタルピー46kJ/kg

▶冷却後の空気

冷却コイルの仕事量が分かるのは、上記赤文字部分になります。この情報を計算式に反映すると以下のとおりです。

送風量6,000✕空気密度1.2✕(③ー④)÷3,600秒=kW

(2)が正解になります。

問18

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:人体からの発熱量は、室内温度が下がると顕熱分が大きくなり、潜熱分が小さくなる。

✏️用語の解説

- 顕熱とは?

- 空気を直接温める熱のことです。体表からの放射・対流・伝導で伝わります。たとえば冬場に手をストーブにかざして「熱い」と感じるのが顕熱です。

- 潜熱とは?

- 汗が蒸発するときに空気に移る蒸発熱のことです。汗が蒸発して涼しく感じるのが、潜熱のやりとりになります。

人体の発熱量はほぼ一定(基礎代謝+活動代謝)です。室温が低いと体表と室内の温度差が大きくなり、放射・対流(=顕熱)で熱が多く逃げます。逆に体は汗をあまりかかなくなるので、潜熱(蒸発による放熱)は少なくなるというわけです。

「汗をかくと潜熱が大きい」を覚えておくといいですよ!

(2)の解説 ⭕️

問題:土間床、地中壁からの通過熱負荷は、一般的に、年中熱損失側であるため無視する。

✏️用語の解説

- 通過熱負荷とは?

- 外壁・窓・屋根・床などを通って出入りする熱によって、室内の空調に必要になる負荷のことです。冬は「室内から熱が逃げる(熱損失)」、夏は「外から熱が入る(熱 gain)」。

地中の温度は外気のように「夏30℃・冬0℃」のように大きくは変動せず、ほぼ年中15℃前後で安定しています。建物の室内設計温度は冷房時 26℃前後、暖房時 20℃前後が一般的です。

地中より室内のほうが常に暖かいので、冷房時の負荷にならないから計算上無視します。

(3)の解説 ❌️

問題:北面のガラス窓からの日射負荷は、一般的に、直達日射が当たらないため無視する。

✏️用語の解説

- 日射負荷とは?

- 太陽光が室内に入って熱となり、冷房の負荷になるものです。

- 直達日射とは?

- 太陽の光が直接地表に届く日射のことです。雲や大気中の散乱がほとんどない場合に強くなります。

- 天空日射とは?

- 太陽光が大気中の水蒸気やちりなどで散乱して、空全体から地表に届く日射のことです。

北面には基本的に直達日射は入りにくいですが、天空日射は北面のガラス窓から入ってきます。とくに夏場は天空日射量が大きいため、北面でも「日射負荷=冷房負荷」として無視できません。

(4)の解説 ⭕️

問題:日射及び夜間放射の影響を受ける外壁の負荷計算には、通常の温度差の代わりに、実効温度差を用いる。

✏️用語の解説

- 通常の温度差とは?

- 室内と室外の空気温度の差のことです。

- 実効温度差とは?

- 建物の壁や屋根は熱をすぐに伝えず、時間がかかって熱が入ってきます。壁や屋根が熱をため込んだり放出したりする遅れを考慮し、「実際に建物に影響する温度差」のことです。

問19

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:空気調和機の冷温水コイルの制御弁 ー 空気調和機入口空気の温度

✏️用語の解説

- 冷温水コイルとは?

- 冷房時は冷水、暖房時は温水を流して空気の温度を調整するコイルのことです。

- 制御弁とは?

- コイルに流す水の量を調整する弁のことです。開閉の度合いでコイルを流れる水量を加減し、空気の温度を制御します。

冷温水コイルの目的は、「コイルを通過したあとの空気(=出口空気)」を設定温度にすることです。入口空気温度は外気や還気で温度が常に変動するため、それを見ても弁をうまく制御できません。

出口空気温度を計測して設定値(例えば 13℃)と比較することで、弁を開閉して調整するというフィードバック制御を行うのが正しいです。

(2)の解説 ⭕️

問題:VAVユニット ー 空調室内の温度

✏️用語の解説

- VAVユニットとは?

- ダクトの途中に設置される風量調整装置のことです。室内の温度センサーと連動してダンパー(風の通り道)を開度を調整し、室内への送風量を変えます。

(3)の解説 ⭕️

問題:外気及び排気用電動ダンパー ー 還気ダクト内の二酸化炭素濃度

✏️用語の解説

- 外気ダンパーとは?

- 室内に取り入れる新鮮な外気の量を調整するためのダンパーのことです。

- 排気用ダンパーとは?

- 室内の古い空気を外に出すためのダンパーのことです。外気ダンパーと連動して開閉し、バランスを保ちます。

室内にいる人の数が増えると、CO₂濃度が高くなります。還気ダクト内の空気は、室内空気を代表しているので、CO₂センサーを置く場所としてベストです。

CO₂濃度が高い場合、外気ダンパーを開いて新鮮な空気を多く取り入れて排気ダンパーも開けて古い空気を外に捨てます。

(4)の解説 ⭕️

問題:空気調和機のファン ー VAVユニットの風量

VAVユニットが風量を絞ると、ダクト内の静圧(圧力)が上がってしまいます。空気調和機のファンは静圧を一定に保つように回転数をインバータ制御しているわけです。

ファン制御の実態はダクト内の静圧制御ですが、その結果としてVAVユニットの風量が適切に確保されています。

問20

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:受電並列運転(系統連系)は、コージェネレーションシステムによる電力を商用電力と接続し、一体的に電力を供給する方式である。

✏️用語の解説

- コージェネレーションシステムとは?

- 発電機(ガスエンジン・ガスタービンなど)で電気をつくり、そのときに出る廃熱を給湯や空調に再利用するシステムです。「電気」と「熱」を同時に有効利用できます。

- 商用電力とは?

- 電力会社から供給される電力のことです。

- 受電並列運転とは?

- 自家発電機と商用電力系統を同時につなげて運転する方式のことです。双方一体化して電力を供給できるので、一方の不足分を補ったり余剰分をもう一方に充てたりできます。

コジェネの発電機を「系統連系」で運転すると、商用電力と並列になって建物に一体的に電気を供給できます。「ピーク時の商用電力減」「停電時のバックアップ」などに使用することが可能です。

(2)の解説 ⭕️

問題:燃料電池を用いるシステムは、原動機式と比べて発電効率が高く、騒音や振動が小さい。

✏️用語の解説

- 燃料電池とは?

- 水素や都市ガスなどを使って、化学反応によって直接電気をつくる装置のことです。燃焼をしないので、エンジンのような回転体がありません。

燃料電池は化学反応で直接発電するため、発電効率が高い(35〜50%程度)です。ちなみに原動機式(ガスエンジンなど)は 25〜40%程度の発電効率になります。

燃料電池は機械的な回転部分がないので、騒音や振動が非常に小さいのも特徴です。非常に静かなので、オフィスビルや家庭用(エネファームなど)にも導入されています。

(3)の解説 ⭕️

問題:熱機関からの排熱は、高温から低温に向けて順次多段階に活用するように計画する。

✏️用語の解説

- 熱機関からの排熱とは?

- ガスタービンやエンジン、ボイラなどの機械が動くときに出る「余った熱」のことです。

- 多段階利用とは?

- カスケード利用とも呼ばれ、熱を「高温 → 中温 → 低温」と段階的に使っていく方法です。温度が高いほど使い道の選択肢が広いので、なるべく高い温度のまま優先的に使い、次に低温用途へ回します。

高温の排熱は「蒸気タービン・工業プロセス・吸収式冷凍機」など、高温を必要とする用途に使えます。それらで使った後の中温熱は「給湯・暖房」などに利用でき、最後に残った低温熱を「温水プール・床暖房・土壌加温」などに回すと効率的です。

排熱を無駄なく使い切ることができ、省エネ効果が最大化します!

(4)の解説 ❌️

問題:マイクロガスタービン発電機を用いたシステムでは、工事、維持、運用に係る保安の監督を行う者として、ボイラー・タービン主任技術者の選任が必要である。

✏️用語の解説

- マイクロガスタービン発電機とは?

- 小型のガスタービンを使った発電機で、出力は数十kW〜数百kW程度です。コンパクトでメンテナンスも比較的容易になります。

- ボイラータービン主任技術者

- 火力発電所などで使われる大規模なボイラーや蒸気タービン設備の安全を監督するために選任が義務づけられている国家資格者のことです。

マイクロガスタービンは「小型のガスタービン」であり、ボイラーを使わない構造です。ボイラー・タービン主任技術者が必要になるのは、火力発電所のように蒸気ボイラーや大型蒸気タービンを用いるケースになります。