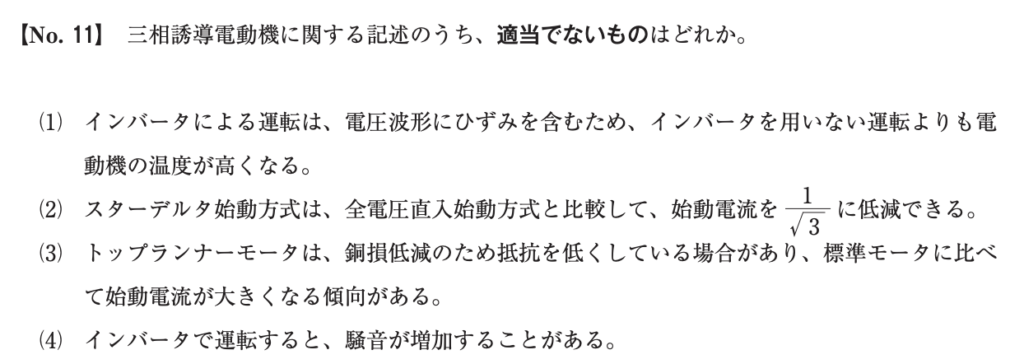

問11

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:インバータによる運転は、電圧波形にひずみを含むため、インバータを用いない運転よりも電動機の温度が高くなる。

(2)の解説 ❌️

問題:スターデルタ始動方式は、全電圧直入始動方式と比較して、始動電流を1/√3に低減できる。

「始動電流を1/3に低減できる」が正解です。

(3)の解説 ⭕️

問題:トップランナーモータは、銅損低減のため抵抗を低くしている場合があり、標準モータに比べて始動電流が大きくなる傾向がある。

✏️用語の解説

- 銅損低減とは?

- 電気機器の巻線(銅線)に流れる電流によって発生する電力損失(銅損)を減らすことを指します。

(4)の解説 ⭕️

問題:インバータで運転すると、騒音が増加することがある。

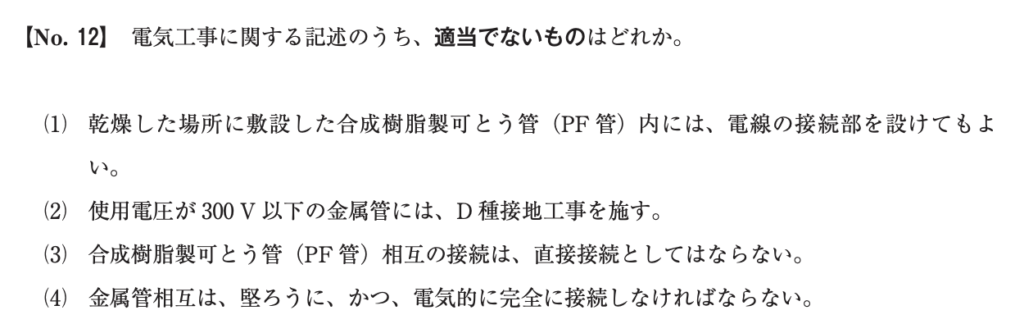

問12

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:乾燥した場所に敷設した合成樹脂製可とう管(PF管)内には、電線の接続部を設けてもよい。

電気設備技術基準では「電線管内で電線を接続してはならない」と規定されています。接続部は発熱・劣化のリスクが高いため、点検できるようにしておく必要があるからです。

電線の接続は必ずアウトレットボックス、ジョイントボックス、端子台などの中で行う必要があります。

(2)の解説 ⭕️

問題:使用電圧が300V以下の金属管には、D種接地工事を施す。

(3)の解説 ⭕️

問題:合成樹脂製可とう管(PF管)相互の接続は、直接接続としてはならない。

(4)の解説 ⭕️

問題:金属管相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続しなければならない。

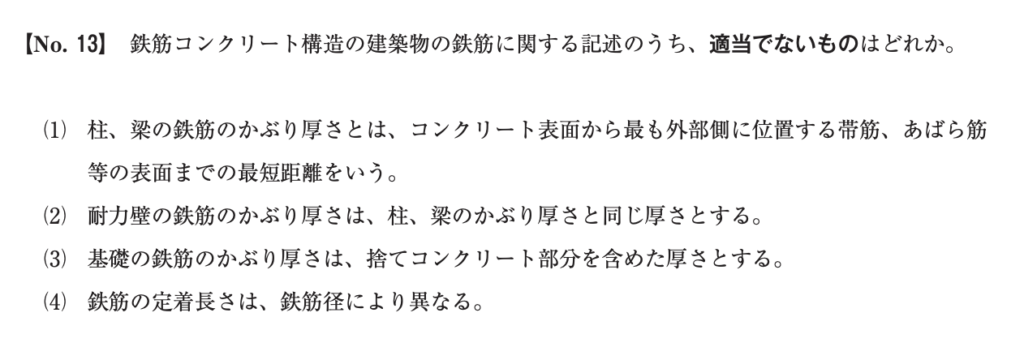

問13

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:柱、梁の鉄筋のかぶり厚さとは、コンクリート表面から最も外部側に位置する帯筋、あばら筋等の表面までの最短距離をいう。

(2)の解説 ⭕️

問題:耐力壁の鉄筋のかぶり厚さは、柱、梁のかぶり厚さと同じ厚さとする。

(3)の解説 ❌️

問題:基礎の鉄筋のかぶり厚さは、捨てコンクリート部分を含めた厚さとする。

✏️用語の解説

- かぶり厚さとは?

- 鉄筋を錆や火災から守るために、鉄筋の外側を覆うコンクリートの厚みのことです。

- 捨てコンクリートとは?

- 基礎工事で、地面をきれいに平らにするために先に打つ薄いコンクリート層のことです。構造体としての強度には含めず「作業床」や「墨出し用」に使います。

捨てコンクリートはあくまで作業用で、構造体の一部ではありません。かぶり厚さは構造体コンクリートの表面から鉄筋までの厚さを指します。

(4)の解説 ⭕️

問題:鉄筋の定着長さは、鉄筋径により異なる。

問14

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:構造部材に生じる応力は、軸方向応力、曲げモーメントの2種類である。

せん断力(せん断応力)もあります。

(2)の解説 ⭕️

問題:単位水量が多いほど、乾燥収縮によるひび割れが発生しやすい。

(3)の解説 ⭕️

問題:駆体を打設するコンクリートは、設計基準強度を割りました強度とする。

(4)の解説 ⭕️

問題:水セメント比を小さくすると、コンクリートの耐久性は高くなる。

問15 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:二重効用の吸収冷凍機は、低温再生器と高温再生器を設けるため、必要とする加熱量が少なく、単効用に比べて成績係数が高い。

(2)の解説 ⭕️

問題:ロータリー冷凍機は、圧縮機の構造が簡単で、往復動冷凍機に比べて振動が小さい。

(3)の解説 ⭕️

問題:ヒートポンプ方式では、空気熱源方式に比べて水熱源方式の方が成績係数が高い。

(4)の解説 ❌️

問題:同じ冷凍能力の吸収冷凍機と圧縮冷凍機では、必要となる冷却塔の冷却能力は同じである。

同じ冷凍能力でも吸収式の方が大きい冷却塔能力が必要です。

問16

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ペリメーター空気処理方式は、コールドドラフトの防止に有効である。

(2)の解説 ⭕️

問題:変風量単一ダクト方式は、定風量単一ダクト方式に比べて搬送動力を節減できる。

(3)の解説 ⭕️

問題:ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、一般的に、全空気方式に比べて搬送動力が小さい。

(4)の解説 ❌️

問題:床吹出し方式は、天井吹出し方式に比べて暖房運転時の居住域における垂直温度差が大きい。

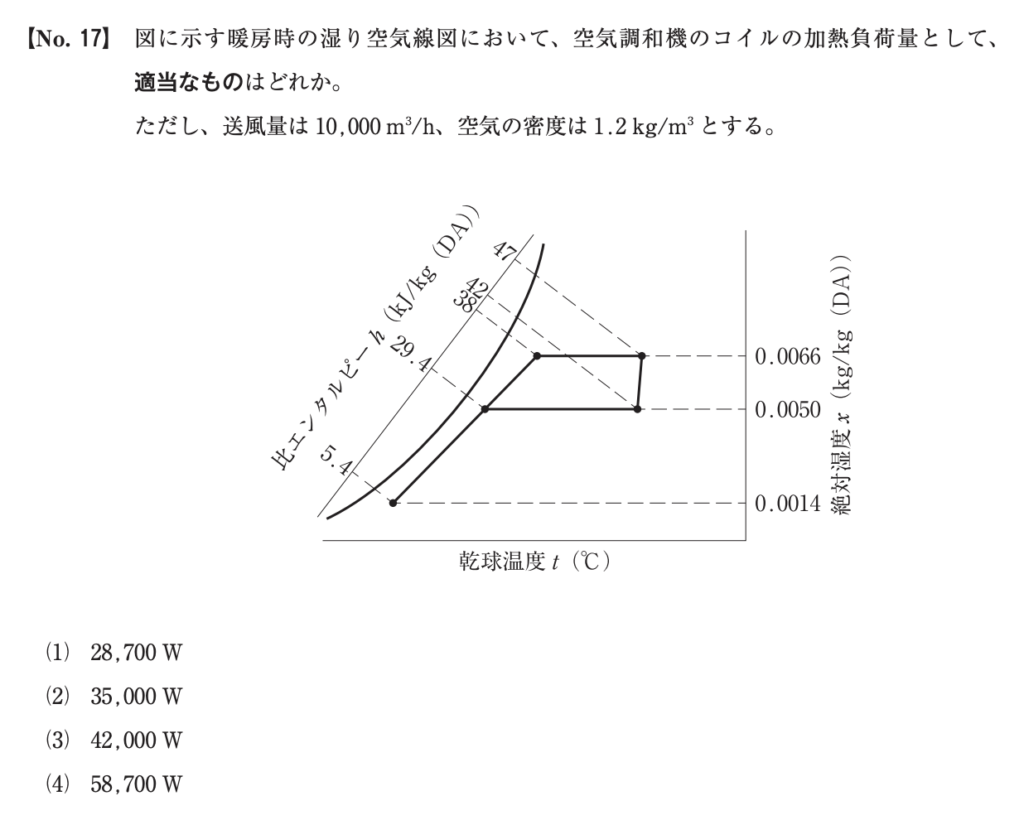

問17 選択問題

答えはここをタップ

3が正解!

✏️用語の解説

- 加熱負荷とは?

- コイル(ヒーター)が空気を温めるために必要な熱量のことです。

この問題は、空気調和機の加熱コイルがどのくらい仕事をしているかを計算する問題となっています。グラフには5つの点があるので、それぞれが空気調和機のどの部分に当たるのかを確認していきましょう。

各ポイントを比エンタルピーから読み取ろう!

- 比エンタルピー5.4kJ/kg

▶外気温度 - 比エンタルピー38kJ/kg

▶還気温度 - 比エンタルピー29.4kJ/kg

▶外気と還気の混合空気 - 比エンタルピー42kJ/kg

▶加熱後の空気 - 比エンタルピー47kJ/kg

▶給気温度

加熱コイルの仕事量が分かるのは、上記赤文字部分になります。この情報を計算式に反映すると以下のとおりです。

送風量10,000✕空気密度1.2✕(④ー③)÷3,600秒=42kW

42kW=42,000Wなので、(3)が正解になります。

問18 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:サッシからの隙間風負荷は、導入外気量と排気量を調整し、室内を正圧に保つことが期待できる場合、見込まなくてよい。

(2)の解説 ❌️

問題:暖房負荷計算では、一般的に、土間床、地中壁からの熱負荷は見込まなくてよい。

✏️用語の解説

- 通過熱負荷とは?

- 外壁・窓・屋根・床などを通って出入りする熱によって、室内の空調に必要になる負荷のことです。冬は「室内から熱が逃げる(熱損失)」、夏は「外から熱が入る(熱 gain)」。

地中の温度は外気のように「夏30℃・冬0℃」のように大きくは変動せず、ほぼ年中15℃前後で安定しています。建物の室内設計温度は冷房時 26℃前後、暖房時 20℃前後が一般的です。

地中は冬でも外気より暖かいことが多いですが、室温よりは低いので室内の熱は地中へ確実に逃げます。つまり土間床・地中壁による熱損失は暖房負荷に含めるのが基本です。

(3)の解説 ⭕️

問題:人体負荷は、室内温度が変わっても全発熱量はほとんど変わらないが、温度が上がるほど顕熱量が小さくなり、潜熱量が大きくなる。

(4)の解説 ⭕️

問題:外気に面したドアを有する空調対象室において、ドアからの隙間風を考慮する場合は、隙間風量を換気回数法により算定してよい。

問19 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:外気取入れダンパは、空気調和機の運転開始時に一定時間、閉とする。

(2)の解説 ⭕️

問題:外気取入れダンパ及び排気ダンパは、二酸化炭素濃度により比例制御とする。

(3)の解説 ❌️

問題:冷却塔のファンは、外気温度により二位置制御とする。

冷却水出口温度により二位置制御とします。

(4)の解説 ⭕️

問題:外気冷房が有効な場合、外気取入れダンパ及び排気ダンパは、給気温度により比例制御とする。

問20 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:地域冷暖房の熱需要者側の建物は、床面積の利用率が低くなる。

建物内に熱源機器を設置する必要がないため、「床面積の利用率が高くなる」が正解です。

(2)の解説 ⭕️

問題:地下鉄の排熱、ゴミ焼却熱等のみ利用排熱を有効に利用することが可能である。

(3)の解説 ⭕️

問題:建物ごとに熱源機器を設置する必要がないため、火災や騒音のおそれが小さくなる。

(4)の解説 ⭕️

問題:地域冷暖房の社会的な利点には、大気汚染防止効果がある。