問1

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:事務所用途の建築物の二酸化炭素排出量をライフサイクルでみると、一般的に、設計・建設段階・運用段階、改修段階、排気段階のうち、設計・建設段階が全体の過半を占めている。

建築物のライフサイクルとCO₂排出の関係

建築物のライフサイクル(LCCO₂:ライフサイクル二酸化炭素排出量)は、大きく4つの段階に分けられます。

- 設計・建設段階(材料製造・施工など)

- 運用段階(冷暖房・照明・給湯など、日常のエネルギー消費)

- 改修段階(設備更新・改修工事)

- 廃棄段階(解体・廃材処理など)

事務所用途の建築物では、圧倒的に運用段階がCO₂排出量の大半を占めています。

(2)の解説 ⭕️

問題:代替フロンであるHFCは、オゾン層を破壊しないが、地球の温暖化に影響を与える程度を示す地球温暖化係数(GWP)は二酸化炭素より大きい。

地球温暖化係数(GWP)は二酸化炭素を1(基準)として、ほかの温室効果ガスの係数を数値で表します。世界で使われている主要な温室効果ガスのうち、地球温暖化係数(GWP)がいちばん低いのが二酸化炭素です。

(3)の解説 ⭕️

問題:酸性雨は、大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物が溶け込んで酸性となった雨のことで、湖沼や森林の生態系へ悪影響を与えるほか、建築構造物にも被害を与える。

(4)の解説 ⭕️

問題:ZEBとは、大幅な省エネルギー化の実現と再生可能エネルギーの導入により、室内環境の質を維持しつつ年間一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物のことである。

問2

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:室内側より屋外側の面積が大きくなる建物出隅部分は、他の部分に比べ室内側の表面温度が低下するため、表面結露を生じやすい。

- 出隅部分とは?

- 建物の角の部分のことです。

出隅は室内側より屋外側の面積が大きいため外気に触れる部分が多く、熱が外に逃げやすくなるので室内側の表面温度が低下します。

結露が起きやすい理由

室内の空気には水蒸気が含まれており、壁の表面温度が露点温度(空気中の水分が水滴になる温度)より低くなると結露が発生します。出隅は表面温度が下がりやすいので、表面結露が起きやすい部分となるわけです。

(2)の解説 ❌️

問題:窓ガラス表面の結露対策として、カーテンを掛け、窓ガラスを露出させないことが有効である。

窓ガラスは外気に直接触れるため、冬場は室内の壁や天井よりも表面温度が低くなりやすいです。室内の湿った空気がその冷たい窓ガラスに触れると、露点以下になって結露が発生します。

カーテンを掛けた場合

カーテンで窓を覆うと、窓とカーテンの間に空気がこもります。こもった空気は換気や空気循環を悪くするため、結露が酷くなり逆効果です。

正しい対策3選

- 窓ガラス自体の表面温度を下げにくくすること

▶二重サッシ、複層ガラス、断熱サッシを採用 - 空気の流れを良くすること

▶エアコンやサーキュレーターで空気を循環 - 湿度を下げること

▶換気や除湿を行う

(3)の解説 ⭕️

問題:繊維系断熱材を施した外壁における内部結露を防止するため、断熱材の室内側に防湿層を設ける。

- 内部結露とは?

- 冬場の室内は暖かく湿気が多いため、外壁の中に湿気が入り込むと外気で冷やされて断熱材の内部で結露が発生することです。カビ、木材腐朽、断熱性能低下などの原因になります。

湿気の流れは「室内 → 室外」方向なので、湿気を防ぐには室内側に防湿層(ポリエチレンフィルムなど)を設けて、湿気が断熱材へ入らないようにします。

(4)の解説 ⭕️

問題:外壁を構成する仕上げ材の内部空隙における水蒸気分圧を、その点における飽和水蒸気圧より低くすると、内部結露を防止することができる。

- 水蒸気分圧とは?

- 水蒸気の濃さのことです。水蒸気分圧が高いほど、空気中にたくさん水蒸気が含まれている状態になります。

- 飽和水蒸気圧とは?

- その温度の空気が「もうこれ以上水蒸気を含めない!」という限界の圧力のことです。これを超えると、水蒸気が水に変わって「結露」になります。

問題文は小難しい言い回しをしていますが、簡単にいうと「飽和水蒸気圧より水蒸気分圧を低くしておけば結露は起こらないよね。」ってことで⭕️です。

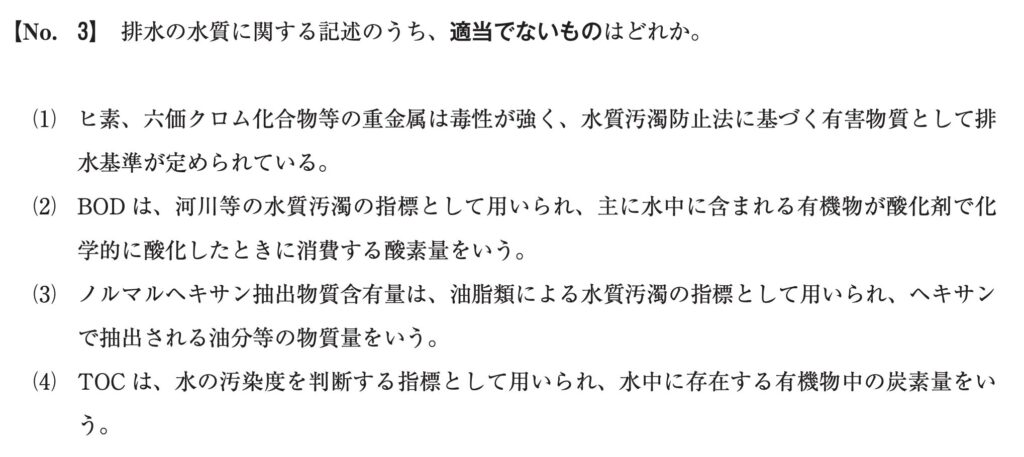

問3

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ヒ素、六価クロム化合物等の重金属は毒性が強く、水質汚濁防止法に基づく有害物質として排出基準が定められている。

- 水質汚濁防止法とは?

- 工場や事業場からの排水で、公共用水域(川や湖、海など)が汚れるのを防ぐ法律です。

とくに毒性の強い物質は「有害物質」として指定され、排出基準(最大濃度)が法令で定められています。

具体例(有害物質の一部)

- ヒ素およびその化合物

- 六価クロム化合物

- カドミウムおよびその化合物

- シアン化合物

- PCB(ポリ塩化ビフェニル)

- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン など

(2)の解説 ❌️

問題:BODは、河川等の水質汚濁の指標として用いられ、主に水中に含まれる有機物が酸化剤で科学的に酸化したときに消費する酸素量をいう。

- BOD(Biochemical Oxygen Demand:生物化学的酸素要求量)とは?

- 微生物が水中の有機物を分解するときに必要とする酸素量のことです。値が大きいほど有機物が多く、水質が汚れていることを意味します。

- COD(Chemical Oxygen Demand:化学的酸素要求量)とは?

- 水中の有機物が酸化剤(過マンガン酸カリウムや二クロム酸カリウム)で化学的に酸化したときに消費される酸素量のことです。

問題文はCODの説明になっています。

(3)の解説 ⭕️

問題:ノルマルヘキサン抽出物質含有量は、油脂類による水質汚濁の指標として用いられ、ヘキサンで抽出される油分等の物質量をいう。

- ノルマルヘキサン抽出物質とは?

- n-ヘキサン(溶剤)で水中から抽出できる物質の量を測定したものです。主に油分を示しています。

水中に油脂類が多いと水面を覆って酸素が溶け込みにくくなったり、悪臭や水質悪化を引き起こしたりします。油による水質汚濁の代表的な指標が必要になるわけです。

(4)の解説 ⭕️

問題:TOCは、水の汚染度を判断する指標として用いられ、水中に存在する有機物中の炭素量をいう。

- TOC(Total Organic Carbon:全有機炭素量)とは?

- 水中に含まれる有機物に含まれる炭素の総量を表します。

水中に有機物の量が多いほど、水質は汚れていると判断できます。BODやCODのように「酸素消費量」で間接的に測るのではなく、有機炭素の量を直接測定できるのが特徴です。

BOD・CODとの違い

- BOD:微生物が分解するときに必要な酸素量

- COD:酸化剤で化学的に酸化するときに必要な酸素量

- TOC:有機物そのものに含まれる炭素の量

TOCは、より包括的で直接的な水質汚染の指標です。

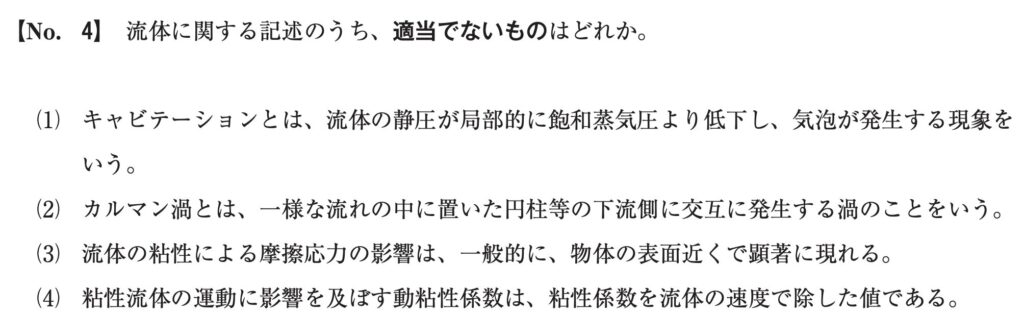

問4

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:キャビテーションとは、流体の静圧が局部的に飽和蒸気圧より低下し、気泡が発生する現象をいう。

キャビテーションによって発生した気泡は、流れに乗って圧力の高いところへ移動して急激に崩壊します。その際に衝撃波が発生してポンプ羽根や配管の表面を傷つけてしまいます。

(2)の解説 ⭕️

問題:カルマン渦とは、一様な流れの中に置いた円柱等の下流側に交互に発生する渦のことをいう。

(3)の解説 ⭕️

問題:流体の粘性による摩擦応力の影響は、一般的に、物質の表面近くで顕著に現れる。

(4)の解説 ❌️

問題:粘性流体の運動に影響を及ぼす動粘性係数は、粘性係数を流体の速度で除した値である。

動粘性係数は、粘性係数を流体の密度で除した値になります。

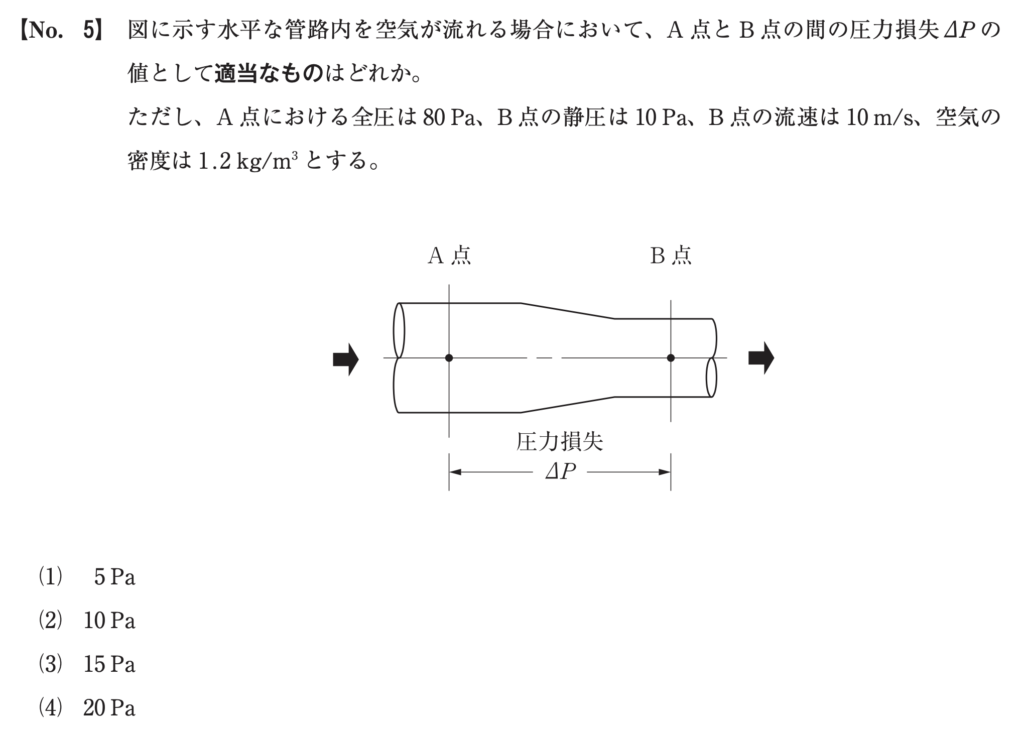

問5

答えはここをタップ

2が正解!

与えられた条件

- A点の全圧:80Pa

- B点の静圧:10Pa

- B点の流速(ν):10m/s

- 空気の密度(ρ):1.2kg/㎥

B点の全圧を求める

全圧=静圧+動圧(1/2ρν²)

- 10Pa(静圧)+0.5✕1.2(ρ)✕10²(ν)=B点全圧

- 10+0.6✕100=B点全圧

- 10+60=70(B点全圧)

圧力損失=A点全圧ーB点全圧

80Paー70Pa=10Pa

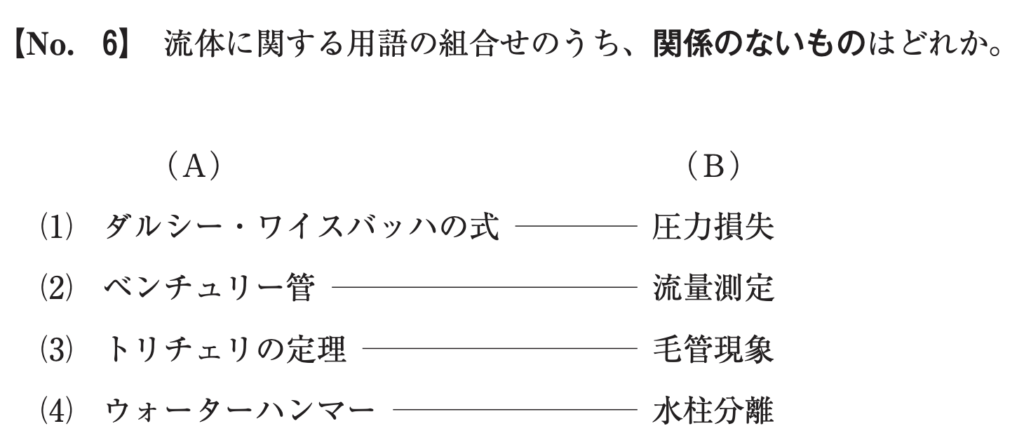

問6

答えはここをタップ

3が間違い!

- ダルシー・ワイスバッハの式とは?

- 配管内などを流れる流体の摩擦による圧力損失(圧力低下)を計算するための式です。

- ベンチュリー管とは?

- 管の途中が狭くなっている形状の流量測定装置です。流体が狭い部分を通ると流速が上がり、その分圧力が下がるというベルヌーイの定理を利用して流量を測定します。

- トリチェリの定理とは?

- 液体が貯まった容器の壁に小さな穴をあけたとき、その穴から流れ出す液体の速度は、穴の上の液面の高さから自由落下したときの速度に等しいという流体力学の法則です。

- ウォーターハンマーとは?

- 配管内を流れている水の流れが急に止まったり変化したりすることで、配管内に強い圧力変動や衝撃が発生する現象のことです。

- 水柱分離とは?

- 配管内の水が急激に圧力低下して一部が気化し、連続していた水の柱(水柱)が切れてしまう現象です。水の流れが分断され、後で水が再び合流するときに強い衝撃(ウォーターハンマー)が発生します。

毛管現象は、細い管(毛細管)の中で液体が自然に上昇したり下降したりする現象のことです。液体の表面張力の話で、トリチェリの定理とは関係ありません。

問7

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:個体や液体では、定圧比熱と定容比熱はほぼ同じ値である。

- 定圧比熱とは?

- 圧力を一定にして温度を1℃上げるのに必要な熱量のことです。

- 定容比熱とは?

- 体積を一定にして温度を1℃上げるのに必要な熱量のことです。

固体や液体はほとんど膨張しないため、定圧でも定容でも膨張仕事はほぼゼロです。したがって、定圧比熱 ≒ 定容比熱となります。

気体の場合は温めると膨張するので、定容<定圧になりますよ!

(2)の解説 ⭕️

問題:気体を断熱圧縮させた場合、その温度は上昇する。

(3)の解説 ⭕️

問題:結晶が等方性を有する個体の体膨張係数は、線膨張係数のほぼ3倍である。

- 体膨張係数とは?

- 物体が温度1℃上がったときの体積の変化率のことです。

- 線膨張係数とは?

- 物体が温度1℃上がったときの長さの変化率のことです。

- 等方性とは?

- ある物質や現象の性質が、どの方向でも同じという意味です。水はどこから測っても同じ性質なので等方性ですが、木は縦と横で強さや曲がりやすさが違うので、異方性と呼ばれます。

等方性の場合、物体を温めると縦・横・高さの3方向に等しく膨らみます。線膨張は縦・横・高さのうち1箇所を指しているため、体膨張係数は線膨張係数のほぼ3倍で正解です。

(4)の解説 ❌️

問題:圧縮式冷凍サイクルでは、蒸発温度を低くすれば、成績係数は大きくなる。

- 成績係数とは?

- 冷凍サイクルの効率を表す指標のことです。簡単にいうとエアコン効率の良さを表しており、数値が大きいほど効率が良くなります。

蒸発温度を低くするということは、夏場にエアコンの設定温度を下げるということです。設定温度を下げるほどエアコンの仕事量が増えるので、効率(成績係数)は悪く(小さく)なります。

問8

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:等質な個体壁内部における熱伝導による熱移動量は、その個体壁内の温度勾配に比例する。

- 熱伝導とは?

- 物体の内部で、分子の振動や電子の移動によって熱が移動する現象のことです。鉄の棒を片方から炙ると、反対側も熱くなるのが熱伝導になります。

同じ性質の材料でできた壁の内部では、温度の傾き(温度勾配)が大きいほど、熱伝導による熱の移動量も大きくなるので⭕️です。

(2)の解説 ⭕️

問題:自然対流は、流体の密度の差により生じる浮力により、上昇流や下降流が起こることで生じる。

- 自然対流とは?

- ポンプやファンなどの外力を使わずに流体が動く流れのことです。流体の温度が場所によって違うと、密度に差ができるため浮力が発生して対流が起こります。

(3)の解説 ⭕️

問題:物体から放出される放射熱量は、その物体の絶対温度の4乗に比例する。

- 放射熱とは?

- 物体が温度を持つと、赤外線などの形で熱エネルギーを放出する現象のことです。空気や媒質がなくても(真空でも)伝わるのが特徴となります。

たき火の火が弱いときはほんのり暖かく、火が強くなると急にすごく熱くなります。温度が2倍になると放射される熱量が16倍にもなるため、周囲がすぐに暖まるわけです。

(4)の解説 ❌️

問題:個体壁表面の熱伝達率の大きさは、個体壁表面に当たる気流の影響を受けない。

- 熱伝達率とは?

- 壁の表面と空気との間で、どれだけ熱が移動しやすいかを表す値です。壁そのものの性質ではなく、空気の流れ方(気流の状態)に大きく左右されます。

風が吹くと同じ気温でも涼しく感じますよね。これを風冷効果といい、風が強くなるほど熱が奪われやすくなります。つまり熱伝達率が上がっているということなので、気流の影響に大きく左右されるのが正解です。

問9

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:湿り空気を個体吸着減湿器(シリカゲル)で減湿する場合、湿り空気の状態変化は、一般的に、乾球温度一定の変化としてよい。

- 湿り空気とは?

- 空気の中に水蒸気が含まれている状態の空気のことです。私たちが普段吸っている空気も、多少の水蒸気を含んでいます。

- 個体吸着減湿器とは?

- シリカゲルなどの乾燥剤を使って、空気中の水分を吸着して取り除く機械です。お菓子の袋に入っている乾燥剤がシリカゲルです。

- 乾球温度とは?

- 普通に温度計で測った空気温度のことです。部屋の温度計に表示される数字と思えばOKです。

問題文を分かりやすくすると…

「湿った空気をシリカゲル使って水分を取り除くとき、空気の温度は変わらない(乾球温度一定)」という意味になります。

答えは❌️ 乾球温度は一定とは限りません。

シリカゲルは水分を吸うときに吸着熱という熱を出します。そのため空気の水分が減ると同時に空気自体の温度が少し上がるわけです。

(2)の解説 ⭕️

問題:湿り空気を水噴霧加湿器で加湿する場合、湿り空気の状態変化は、近似的に湿球温度一定の変化としてよい。

- 水噴霧加湿器とは?

- 水を細かい霧(ミスト)にして空気に吹きかけ、空気に水分を加える機械のことです。家庭で使う加湿器も水噴霧加湿器になりますね。

- 湿球温度とは?

- 濡れた布を巻いた温度計で測る温度のことです。水が蒸発するときに熱を奪って温度が下がるので、普通の温度(乾球温度)より低めになります。

問題文を分かりやすくすると…

「空気にミストを吹きかけて湿らせるとき、空気の変化は湿球温度が一定である」という意味です。

答えは⭕️ 湿球温度は一定と考えてOKです。

水が蒸発するときには空気から熱を奪います。その結果、空気の温度(乾球温度)は下がりますが、湿球温度は保ったままです。加湿するときの空気の動きは「湿球温度が変わらないまま、湿度が上がっていく」イメージになります。

(3)の解説 ⭕️

問題:湿り空気を蒸気加湿器で加湿する場合、湿り空気の状態変化における熱水分比は、水蒸気の比エンタルピーと同じ値としてよい。

- 蒸気加湿器とは?

- お湯を沸かして水蒸気にし、その蒸気を空気に混ぜて湿らせる機械のことです。やかんの湯気を部屋を加湿するイメージになります。

- 熱水分比とは?

- 空気が1kgの水蒸気を受け取るときに、一緒にどれくらいの熱を受け取るかを表した比率です。湿り空気のエネルギーの増え方と水分の増え方を比較するものになります。

- 比エンタルピーとは?

- 1kgの水蒸気が持っている熱の量です。たとえば100℃の蒸気なら、だいたい2500 kJ/kgくらいの熱を持っています。

問題文を分かりやすくすると…

「空気に蒸気を加えて加湿するとき、空気の熱と水分の増え方の比(熱水分比)は、蒸気そのものが持っている熱量(比エンタルピー)と同じである」という意味です。

答えは⭕️ 同じと考えてOKです。

蒸気加湿器では、水蒸気そのものを空気に混ぜます。

- 増える水分=蒸気の質量

- 増える熱=蒸気が持っていた熱(比エンタルピー × 質量)

だから「熱の増加量 ÷ 水分の増加量」=「水蒸気の比エンタルピー」になります。

(4)の解説 ⭕️

問題:熱水分比とは、湿り空気の状態変化における比エンタルピーの変化量の絶対湿度の変化量に対する比をいう。

- 絶対湿度とは?

- 乾いた空気1kgに対して、水蒸気が何kg含まれているかを表した量のことです。乾いた空気1kgに0.01kgの水蒸気が含まれていれば、絶対湿度=0.01kg/kg(DA)。

- 比エンタルピーとは?

- 乾いた空気1kgあたりが持つ熱の量のことです。空気の温度や含まれる水蒸気の量によって決まります。

- 熱水分比とは?

- 空気が水分を1kg受け取るときに、どれくらいの熱を一緒にもらうかを表す比率です。

問題文を分かりやすくすると…

「熱水分比とは、湿り空気のエンタルピーの増え方を、水蒸気の増え方で割ったものですよね?」という意味です。

答えは⭕️

問10

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:同じ音圧レベルの2つの音を合成すると、音圧レベルは約3dB大きくなる。

(2)の解説 ⭕️

問題:人の可聴範囲は、周波数ではおおむね20〜20,000Hzであるが、同じ音圧レベルの音であっても3,000〜4,000Hz付近の音が最も大きく聞こえる。

(3)の解説 ❌️

問題:NC曲線で示される音圧レベルの許容値は、周波数が高いほど大きい。

「NC曲線で示される音圧レベルの許容値は、周波数が高いほど小さい」が正解です。

(4)の解説 ⭕️

問題:点音源から放射された音が球面状に一様に広がる場合、音源からの距離が2倍になると音圧レベルは約6dB低下する。