問11

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、その者に作業場所の巡視等、労働災害を防止するために必要な事項を統括管理させなければならない。

キーワードの整理

- 特定元方事業者とは?

- 元請け業者のうち、常時50人以上の労働者規模の建設現場で工事をしている会社です。

- 統括安全衛生責任者とは?

- 建設現場全体の安全や衛生を管理するトップの人です。元請けの会社が選びます。

建設工事の現場では、下請け業者がたくさん出入りします。元請けが全体をまとめて安全を守る責任者を決めて、「作業場所の見回り」「安全対策の指示」「災害防止の管理」を行う義務があるわけです。

(2)の解説 ❌️

問題:統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、一定の資格を有する者のうちから安全衛生推進者を選任しなければならない。

- 安全衛生推進者とは?

- 10人以上50人未満の小さい現場で、みんなの安全や健康のためのルール作りや声掛けをする役目があります。安全衛生推進者は、特別な資格は必要ありません。

問11では「常時50人以上の現場」となっているため、そもそも安全衛生推進者を専任する必要がないということです。また、「一定の資格を有する者のうちから〜」とありますが、安全衛生推進者に特別な資格は必要ありません。

(3)の解説 ⭕️

問題:特定元方事業者は、選任した元方安全衛生管理者に、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

- 元方安全衛生管理者とは?

- 統括責任者のサポート役で、実際に現場の技術的なことを管理する人です。

技術的事項の例

- 足場が安全に組まれているか?

- 重機のまわりに危ないところはないか?

- 電気・機械の配線がむき出しになっていないか?

現場の作業に関する専門的な安全管理になります。

大きな建設現場では、安全リーダーである統括安全衛生責任者だけでは人手不足なので、サポート役として元方安全衛生管理者を選ぶ必要があります。

技術的な部分の管理は、元方安全衛生管理者に任せちゃいましょう!

(4)の解説 ⭕️

問題:統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を専任し、そのものに統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。

- 請負人とは?

- 元請け会社から仕事をもらって働く下請け会社のことです。

- 安全衛生責任者とは?

- 下請け会社が選ぶ、自分の会社の安全係のことです。

下請け会社の人たちも自分たちの中から安全係(安全衛生責任者)を決めて、現場全体のリーダー(統括安全衛生責任者)と連絡を取り合う必要があります。

- うちはこういう作業をします

- ここ危ないです

などを話し合って、みんなで安全な現場を作りましょう!というルールです。

問12

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:事業者は、酸素欠乏危険場所の作業場における空気中の酸素の濃度を測定した記録は、1年間保存しなければならない。

- 酸素欠乏危険場所とは?

- トンネルやタンクの中など、空気がこもっていて酸素が足りなくなる場所のことです。酸素が少ないと、人が気を失ったり死んでしまう危険があります。

酸素欠乏危険場所では、作業前に「酸素が足りているか?」をチェックするのがとても大切です。作業前に酸素濃度を測定して、結果を記録に残すルールになっています。

問題文では「1年間保存」と書いてありますが、正しくは「3年間保存」です。多くの作業環境測定記録が3年間保存義務があるため、数字を覚えておきましょう。

(2)の解説 ⭕️

問題:つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務を行う者は、当該業務に係る技能講習を修了した者でなければならない。

キーワードの整理

- 移動式クレーンとは?

- タイヤが付いていて動かせるクレーンのことです。簡単にいうとクレーン車になります。

- つり上げ荷重とは?

- クレーンが安全に持ち上げられる重さのことです。

- 玉掛けとは?

- クレーンで荷物を吊り上げるために、フックやワイヤーで荷物をつなぐ作業です。

- 技能講習とは?

- 受講しないとできない仕事内容について学ぶ、安全のための特別な講習です。

1トン以上のクレーンで玉掛けをする人は、技能講習を修了していないといけません。

(3)の解説 ⭕️

問題:事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、解体等対象建築物等の全ての材料について石綿障害予防規則に定められた方法で事前調査をしなければならない。

- 石綿とは?

- むかし建物に使われていた優秀な建築材料で、アスベストと呼ばれています。吸い込むと肺疾患やがんの原因になることが判明したため、現在では使用禁止です。

- 石綿障害予防規則とは?

- 石綿(アスベスト)から働く人を守るためのルールです。解体の前に建物の材料を調べることが決められています。

古いビルや家などを壊す場合、アスベストが使われている恐れがあるので事前調査が必要です。アスベストが使用禁止されたのは2006年9月1日なので、それ以前の建物を解体する場合は事前調査をするルールになっています。

(4)の解説 ⭕️

問題:事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を保つための換気に、純酸素を使用してはならない。

- 純酸素とは?

- 酸素100%の空気のことです。通常の空気は酸素約21%・窒素約78%・アルゴンや二酸化炭素が約1%の割合で含まれています。

酸素が少ない作業場所で、換気はとても大切です。しかし換気で純酸素だけを入れるのはNGというルールがあります。

純酸素は燃えやすいものに触れると一気に火が付くため、爆発や火事の危険がとても高いからです。酸素を補うなら普通の空気(酸素+窒素)で安全に換気することが大切です。

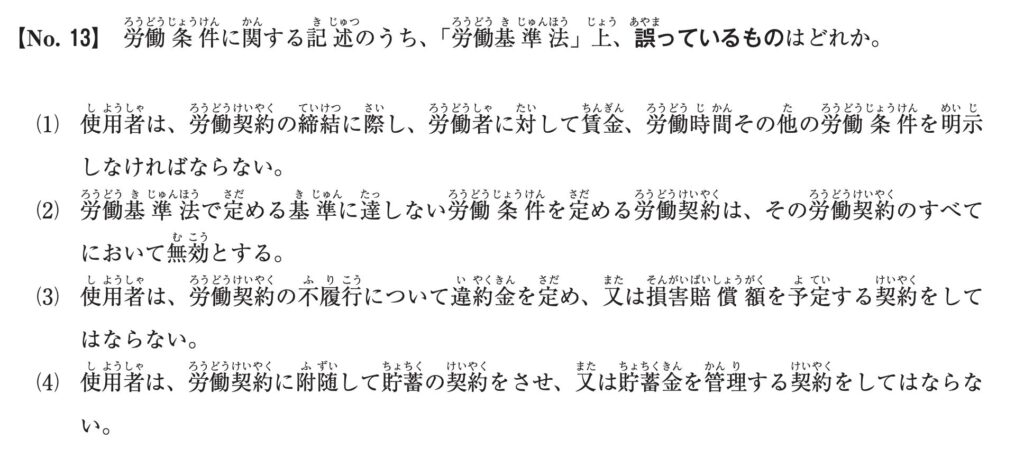

問13

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

会社は、人を雇うときに「働くときの約束事」をハッキリと伝えなければなりません。労働基準法で決められている労働条件の明示は以下になります。

| 明示すること | 例 |

| 賃金 | 時給1,200円、月給20万円など |

| 労働時間 | 朝9時〜夕方6時、休憩1時間など |

| 休日 | 土日休み、有給休暇のルールなど |

| 仕事の内容 | 何をする仕事なのか(営業・工事など) |

| 勤務地 | どこで働くのか(東京、現場など) |

| 契約期間 | いつからいつまで働くのか(期間お定めがある場合) |

労働契約の内容については紙またhメールなどのデータで渡す必要があり、口頭だけで伝えるのはNGです。労働条件通知書という書類を渡すのが一般的になります。

(2)の解説 ❌️

問題:労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その労働契約のすべてにおいて無効とする。

もし契約の中に、法律で決まっている内容より悪い条件が入っていた場合、その悪い条件の部分だけが無効になります。他の部分については、法律に則っていればそのまま有効です。

(3)の解説 ⭕️

問題:使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

キーワードの整理

- 使用者とは?

- 会社や社長など、労働者を雇っている側のことです。

- 労働契約とは?

- 仕事の内容・給料・時間などの約束事です。

- 不履行とは?

- 約束を守らないこと(例:突然辞める、仕事に来ないなど)

- 違約金とは?

- 約束を破ったときに支払わせるペナルティのお金です。

- 損害賠償額の予定とは?

- もしミスしたら、いくら支払うか前もって決めておくことです。

「3年以内に辞めたら違約金50万円」「遅刻したら1回1万円の損害賠償を請求」などの内容を契約に入れることは、労働基準法で禁止されています。労働者に不当なプレッシャーを与えたり、辞める自由を奪うことになるからです。

実際に会社に損害を与えた場合、あとから裁判などで個別に損害賠償を請求することはできます。あくまでも「〇〇の場合、〇〇万円支払う」と、最初から契約書に書いておくことがNGです。

(4)の解説 ⭕️

問題:使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

キーワードの整理

- 労働契約に付随とは?

- 仕事の契約と一緒に、ついでに、という意味です。

- 貯蓄の契約とは?

- 給料の一部を会社が預かって貯金させるような契約のことです。

- 貯蓄金を管理とは?

- 会社が、労働者のお金を代わりに管理することです。

会社が勝手に「給料の一部を貯金に回そう」とか「うちで貯蓄口座作って管理するよ」みたいな内容を、契約の中に勝手に入れちゃダメということです。

会社が勝手にお金を預かったり貯金を強制したりすると、労働者の自由なお金の使い方が制限されます。「勝手に管理されたお金が返ってこない」などのトラブルが発生したら最悪です。

しかし労働者が会社にお願いして「毎月〇〇円ずつ貯金して欲しい」など、本人が希望している場合はOKです。

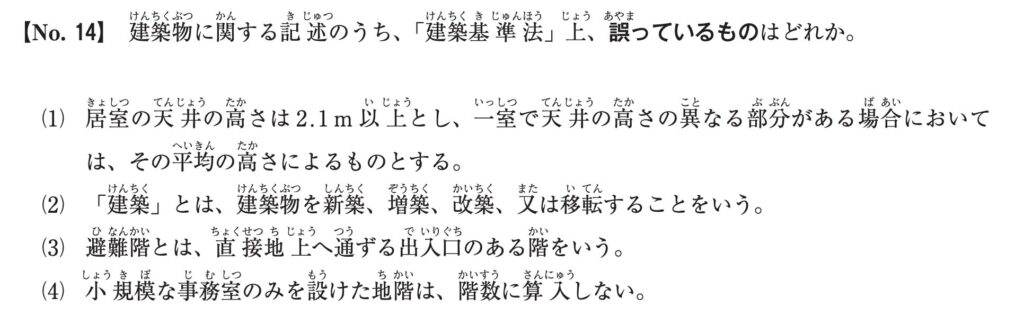

問14

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:居室の天井の高さは2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

- 居室とは?

- リビング、寝室、仕事部屋など、人が長くいる部屋のことです。トイレや廊下は居室には該当しません。

居室は人が安全で快適に暮らせる空間を確保するため、天井高2.1m以上と決められています。日本人の平均身長が男性で約172cmなので、大人が立ってもゆとりがあって快適に過ごせる高さが必要です。

そのほかにも天井高2.1m以上設定の理由はたくさん!

- 天井が低いと圧迫感があって息苦しい

- 日本住宅は気密性が高く、天井が低いと熱や湿気が溜まりやすい

- エアコン、証明、収納棚などを取り付けても頭をぶつけないギリギリの高さ

最近の賃貸アパートでは、天井高2.4mが一般的になってきています。昔と比べて日本人の平均身長がどんどん高くなっているのが理由です。

(2)の解説 ⭕️

問題:「建築」とは、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいう。

キーワードの整理

- 新築とは?

- 建物を新しく建てることです。

(完全ゼロから作り上げる) - 増築とは?

- 今ある建物に、新しく部屋や階を追加することです。

- 改築とは?

- 建て直したり、大きく作り変えることです。

(古い部分を壊して新しくするなど) - 移転とは?

- 建物を別の場所に動かすことです。

(レアだけど法律には含まれる)

建築は、建物を建てたり、増やしたり、直したり、引っ越したりすること全部のことです。

(3)の解説 ⭕️

問題:避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

火事などのとき、階段や廊下を通らなくてもすぐ外に出られるドアがある階を避難階といいます。

(4)の解説 ❌️

問題:小規模な事務室のみを設けた地階は、階数に算入しない。

キーワードの整理

- 階数に算入とは?

- 建物の「何階建てか?」を決めるときに、そのフロアをカウントするかどうか?という意味です。

- 地階とは?

- 地面より下にある階(地下室)のことです。地下1階、地下2階など。

問題文では、地下に小さな事務室だけがある場合は階数にカウントしなくていいと言っています。しかし、人が使う部屋がある地階は階数にカウントしなければなりません。

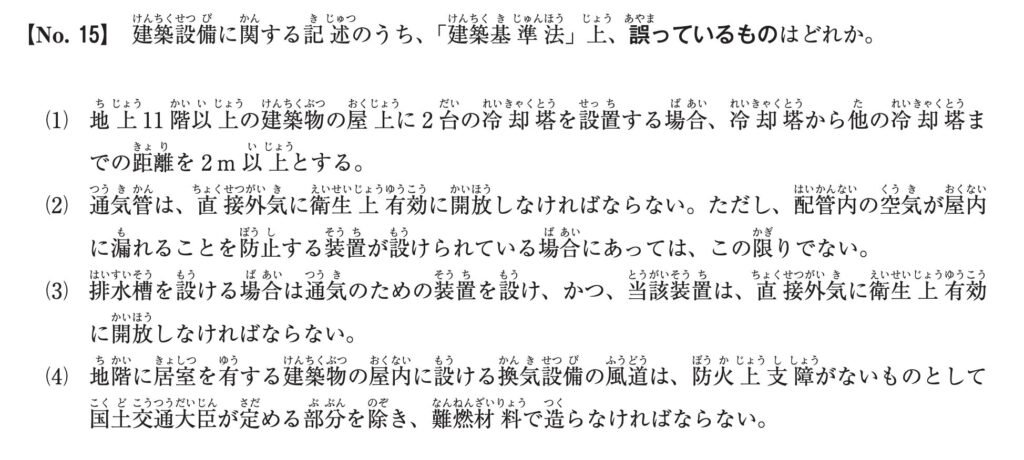

問15

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔を設置する場合、冷却塔から他の冷却塔までの距離を2m以上とする。

なぜ2m以上離す必要があるのか?

✅️お互いの風がぶつからないように

冷却塔は温まった水の熱を外気に逃がす装置です。2台の距離が近いと片方の熱い空気をもう片方が吸ってしまい、効率低下や機器の負担増になってしまいます。

✅️火災時の安全確保のため

万が一火災があったとき、機械どうしが近すぎると燃え広がりやすく危険です。

✅️点検スペース確保のため

点検や修理をするとき、機器が近すぎると作業が行えません。人が作業できるスペースが必要になります。

高層ビルの屋上は風が強いので「最低でも2m」、可能ならもっと間隔を取る必要がありますよ!

(2)の解説 ⭕️

問題:通気管は、直接外気に衛生上有効に開放しなければならない。ただし、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合にあっては、この限りでない。

キーワードの整理

- 通気管とは?

- 排水配管の中に溜まった空気を逃がすためのパイプのことです。

- 直接外気に開放とは?

- 外の空気にそのままつながっていることです。屋外に向けて開いている状態を指します。

- 衛生上有効とは?

- ニオイやバイ菌が室内に入らないようにする、という意味です。

配管の中には、水の流れと一緒に空気やニオイも溜まります。もしも配管内の空気が室内に逆流した場合、悪臭・害虫・バイ菌などに侵されるリスク大です。基本的に通気管は外につながっていて、ニオイやガスを部屋に戻さない構造にする必要があります。

ただし例外もある!

排水配管の中に溜まった空気が室内に漏れないような安全装置(バルブなど)が付いている場合、外につながっていなくてもOKということです。空気の逆流を防止する逆止弁や、空気だけを逃がしてニオイを遮る脱気弁が使われています。

(3)の解説 ⭕️

問題:排水槽を設ける場合は通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放しなければならない。

- 排水槽とは?

- 建物で出た生活排水や雨水などを、いったん貯める大きなタンクのことです。

排水槽には汚れた水が貯まるので、ガスやニオイがたくさん出ます。空気の逃げ道を作らないと排水槽内の圧力が上がって、配管が壊れたり水が逆流したりするため危険です。

配管の途中や建物内に通気装置をつなげても、ニオイが室内にこもってしまうため不衛生です。排水槽の通気装置は、直接外気とつなげる必要があります。

(4)の解説 ❌️

問題:地階に居室を有する建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、難燃材料で造らなければならない。

この問題文を簡単にいうと、「地下に部屋がある建物の中に設ける換気ダクトは、火事に強くするために難燃材料で造らなければならない」という意味です。一見良さそうですが、正しくは不燃材料で造らなければなりません。

| 材料の種類 | 燃えにくさ | 意味 |

| 不燃材料 | ほとんど燃えない | 国が認定した燃えない素材。例えば鉄・ガラス・コンクリートなど。 |

| 難燃材料 | 燃えにくいけど、燃えることはある | 特殊加工されたプラスチックなど。 |

地下は火災時に煙がこもりやすく逃げ道も少ないため、不燃材料で造らなければならないということです。

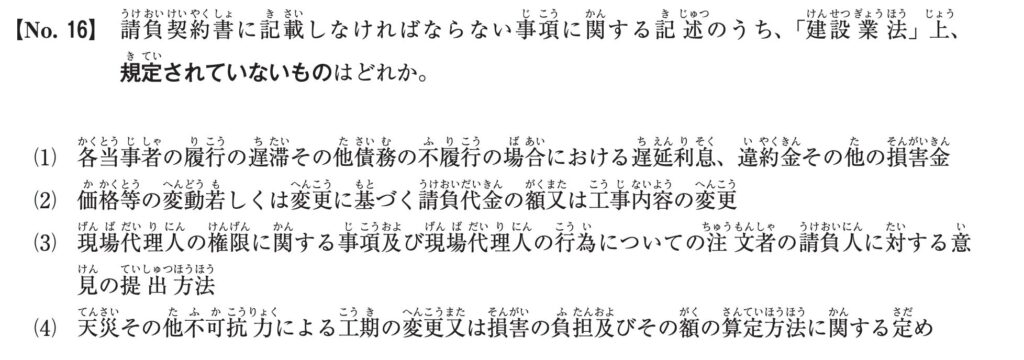

問16

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、規定されていないもの

回答1:各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

キーワードの整理

- 履行の遅滞とは?

- 約束より遅れて工事をしたり、お金を払わなかったりすることです。

- 債務の不履行とは?

- 契約で決めたことをやらないことです。例えば「工事をしない」「途中でやめる」などがあります。

- 遅延利息とは?

- 支払が遅れた場合にかかるペナルティの利息です。

- 違約金とは?

- 約束を破ったときに支払う決まった額のことです。

- 損害金とは?

- 実際に出た損失を埋めるために請求されるお金のことです。

工事やお金のやりとりでは、「工事が遅れる」「注文者がお金を支払わない」「請負業者が途中で工事を放棄する」などのトラブルがつきものです。どちらがどれくらいの責任を負うかをあらかじめ契約書に書いておくことで、トラブルが発生したときにスムーズに対処できます。

(2)の解説 ⭕️

問題:請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、規定されていないもの

回答2:価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

キーワードの整理

- 価格等の変動とは?

- 材料の値段が上がった・下がった、物価の変化などです。

- 請負代金の額とは?

- 工事全体にかかるお金のことです。発注者が請負業者に対して支払う金額になりあす。

- 工事内容の変更とは?

- 設計・仕様・工程などが変わることです。例えば、床をフローリングから大理石パネルに変更するなど。

工事は数ヶ月〜年単位で続くことがあるため、「インフレで材料費が上がった」「注文者から変更指示があった」「工事の方法や規模が変わった」など、途中で条件が変わることが少なくありません。

- 追加費用はいくらにするか

- 誰がその追加費用を支払うのか

- 工事内容が変わったときの承認ルート

変更が起きたときの金額や工事内容の変更について事前に決めておくことで、後から揉めなくて済みます。

(3)の解説 ❌️

問題:請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、規定されていないもの

回答3:現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の提出方法

キーワードの整理

- 現場代理人とは?

- 工事現場で会社の代わりにやり取り・管理をする現場のリーダーです。

- 権限に関する事項とは?

- どこまでのことをこの人が勝手に判断していいのか?という範囲の話です。

- 意見の提出方法とは?

- 注文者(建築を依頼する人)が、現場代理人の行動についてどう伝えるか?というルールのことです。

現場代理人の権限や意思の出し方は、工事を円滑にするうえで重要になります。しかし、建設業法で契約書に書くほどのことではないです。

建設業法で契約書に記載しなければならない事項

- 請負代金・支払時期

- 工事内容・期間

- 遅延・違約金

- 設計変更や価格変更の定め

- 瑕疵担保責任

- 天災や不可抗力による変更の定め など

「現場代理人の権限」や「意見の伝え方」などは、記載しなければならない事項に含まれていません。

(4)の解説 ⭕️

問題:請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、規定されていないもの

回答4:天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

キーワードの整理

- 天災とは?

- 台風・地震・洪水などの自然災害のことです。

- 不可抗力とは?

- どう頑張っても人間の力では防げないことです。

自然災害で工事が遅れたり建材が使えなくなったときに、「誰がいくら負担するのか?」をハッキリ決めておかないとトラブルになります。最初の契約段階でこれらの内容を書面で決めておくことが、法律で義務付けられているわけです。

問17

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

この問題文を簡単にいうと、【元請負人は、下請けから「工事が終わりましたよ」という連絡(完成の通知)を受けたら、その通知を受けてから20日以内でできるだけ早く完成しているかを検査しなければならない】ということです。

下請け業者は、工事が終われば「早くお金が欲しい」と思っています。しかし元請けがダラダラ検査を遅らせると、下請けへの支払いも遅れてしまうのでトラブルに発展しがちです。20日以内に検査を終わらせる法律があることにより、トラブル回避につながっています。

(2)の解説 ⭕️

問題:元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払われなければならない。

この問題文を簡単にいうと、【元請負人は、発注者から「工事代金の一部」や「完成後の支払い代金」を受け取ったときは、実際に工事をした下請負人にも、その支払いに応じた金額をできるだけ早く、遅くとも1ヶ月以内に支払わなければならない。】ということです。

もし元請けが「お金は受け取ったけど、下請けにはまだ払わないでおこう」と支払いを遅らせたら、下請けの会社は資金繰りに困って黒字倒産するリスクが高まります。

(3)の解説 ⭕️

問題:元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときに、下請負人に対して相応する下請代金を支払う場合、元請負人は、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

この問題文を簡単にいうと、【元請負人が発注者から「工事の出来高に応じた代金」や「完成後の支払い」を受け取ったときは、下請負人にもその中から労務費(人件費)に相当する分は、できるだけ早く現金で支払うように配慮しなければならない。】ということです。

下請けの職人や作業員は、働いた分の給料(労務費)で生活しています。元請けが支払いを遅らせると、下請け会社が職人たちに給料を支払えません。働き手の現象にもつながるため、労務費は現金ですぐに支払うルールとなっています。

給料の支払いが遅れる会社で働きたいとは思わないですよね!

(4)の解説 ❌️

問題:元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、発注者の意見を聞かなければならない。

この問題文を簡単にいうと、【元請負人は、自分が請け負った建設工事を行うときに必要な「工程の細目」「作業の方法」などを決めるとき、発注者の意見をあらかじめ聞かなければならない。】ということです。

発注者が決めるのは、工事の完成イメージ(成果物)

例えば、

- 2階建ての住宅にしたい

- 配管は見えないように隠蔽配管がいい

- 完成期限は◯月末までが理想的

などのように、工事の出来上がりや条件を発注者が指定するのはOKです。

工程の細目や作業方法は元請けが決める!

工事をどう進めるかは、現場の知識・技術を持っている元請側の判断に任せるべきと考えられています。発注者の意見を「必ず聞かなければならない」というルールはありません。

問18

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数がもっとも多い階における設置個数(設置個数が2を超える場合は2とする。)に120L/minを乗じて得た量以上とする。

この問題文を簡単にいうと、【ポンプの吐出量は、建物の中で消火栓がいちばん多く設置されている階の消火栓の数に120L/分をかけて得た水量以上でなければならない。ただし、消火栓が2個以上あっても2個分までで計算する。】ということです。

この問題が間違っているのは「120L/min」の部分で、正しくは150L/minを乗じて得た量以上となります。

120L/minだと何が足りない?

ポンプは火災時にホース先端まで十分な水量と水圧を届ける役割があります。ポンプが弱いと水が遠くまで届かず、火を抑えきれません。

①120L/minでは消火力不足

120L/minだと放水圧が下がるため、火点まで届く距離が短くなってしまいます。燃焼力の強い建物火災では、初期消火に必要な水量が不足するリスクが大きいです。

②高層建物での圧力損失が大きい

高層階に水を送るとき、配管の摩擦損失や高さによる圧力損失が発生します。余裕のない120L/minでは、ホース先端で基準の放水が確保できないリスクが大きいです。

150L/minにした理由

消防法では、安全性を高めるために余裕を持った設計(安全率)が求められます。

大規模建築物に設置されている1号消火栓は、130L/min以上の放水量が性能として求められています。消火栓に水を送るためのポンプは余裕を持って150L/min以上にしておけば、さまざまな条件の火災にも対応できるというわけです。

(2)の解説 ⭕️

問題:ポンプには、吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けるものとする。

キーワードの整理

- 吐出側とは?

- ポンプが水を送り出す出口の部分のことです。

- 圧力計とは?

- 送り出す水の圧力を測るメーターのことです。

- 吸込側とは?

- ポンプが水を吸い込む入口の部分のことです。

- 連成計とは?

- 圧力(正圧)も真空(負圧)も両方測れる計器のことです。

圧力計が必要な理由

吐出側の圧力を測ることで、ちゃんと必要な水圧が出ているか確認できます。圧力が足りていないと、必要な場所まで水が届けられません。

連成計が必要な理由

ポンプの吸込み圧(負圧)が低すぎると、ポンプ内部で蒸気が発生し、部品を損傷する恐れがあります。これをキャビテーションといい、吸込み圧力が適正かどうかをチェックするのに連成計が必要です。

(3)の解説 ⭕️

問題:ポンプの吐出量が定格吐出量の150%である場合における全揚程は、定格全揚程の65%以上のものとする。

キーワードの整理

- 定格吐出量とは?

- ポンプが普通に運転したときの基準の水量のことです。

- 150%吐出量とは?

- 通常時よりも多い水(1.5倍)を出したときのことです。

- 全揚程とは?

- ポンプが水を押し上げる力のことです。圧力の高さともいえます。

- 定格全揚程とは?

- 普通の運転状態での全揚程のことです。

消化時にはホースを複数本使ったり、高層階まで水を送ったりします。ポンプは水量を増やすと圧力(揚程)が下がりますが、150%流量でも最低限圧力の65%以上を維持できなければ消火栓の放水圧が足りなくなってしまいます。

(4)の解説 ⭕️

問題:ポンプの始動を明示する表示灯を設ける場合、当該表示灯は赤色とし、消火栓箱の内部又はその直近に設けるものとする。

消化時には、ポンプがちゃんと動いているかをすぐに把握する必要があります。もしもポンプが動いていないと、水が出ないため消火活動ができません。

表示灯は赤色と決まっており、赤色は「火」「注意」「作動中」を表しています。消防設備では、警告や作動を示す色として使われています。

問19

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とする。

キーワードの整理

- 不活性ガス消火設備とは?

- 火を消すために酸素濃度を下げて窒素消化する設備のことです。燃焼を止めるため、酸素を減らすガスを放出します。(二酸化炭素、窒素、アルゴンなど)

- 局所放出方式とは?

- 火がある限られた場所だけにガスを吹き付けて消火する方法です。

局所放出方式で使える不活性ガス消火剤は、二酸化炭素(CO₂)が基準です。二酸化炭素は燃焼を止める力が強く、機器を傷めず跡も残りにくい特徴があります。局所的に吹き付けても消火性能が安定していることから、二酸化炭素が選ばれているわけです。

(2)の解説 ❌️

問題:駐車の用に供される部分及び通信機器室であって常時人がいない部分は、局所放出方式としなければならない。

駐車場や通信機械室のように室全体が防火対象になる場所では、室全体にガスを充満させて消化する全域放出方式を使用します。駐車場で車1台分だけガスを吹き付けても、火が周囲に燃え広がる恐れがあるので全域放出が必要です。

(3)の解説 ⭕️

問題:防護区画が2以上あり、貯蔵容器を共用する場合は、防護区画ごとに選択弁を設けなければならない。

キーワードの整理

- 防護区画とは?

- 不活性ガス消火設備では、ガスを放出する範囲を防護区画と呼んでいます。サーバールームや電気室など、火から守るために区切られたエリアです。

- 貯蔵容器の共用とは?

- 1つのガスボンベ(貯蔵容器)を、複数の部屋で使い回すことです。

防護区画ごとに選択弁を設けることで、ガスが必要な部屋にだけガスを放出することができます。逆にいうと選択弁が無ければ、すべての部屋にガスが放出されてガスの無駄遣いになるわけです。

(4)の解説 ⭕️

問題:防護区画の換気装置は、消火剤の放射前に停止できる構造としなければならない。

不活性ガス消火設備は、室内の酸素を減らして火を消す仕組みです。換気設備(空調・排気ファンなど)が動いていたら、酸素が入ってきたり不活性ガスが外に逃げたりするので、消火ができなくなります。

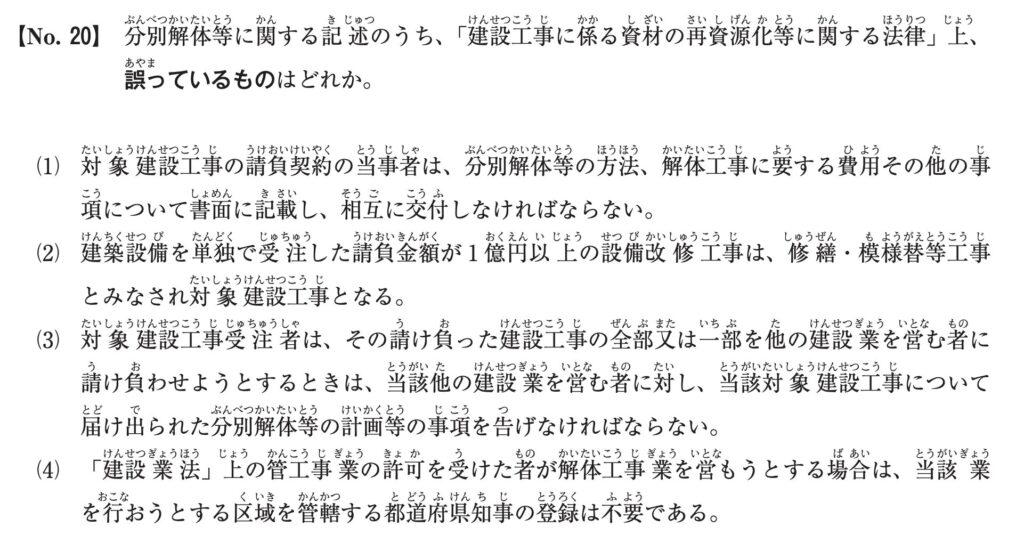

問20

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項について書面に記載し、相互に交付しなければならない。

キーワードの整理

- 対象建設工事とは?

- 一定の規模以上の建設工事を指す一般的な用語です。とくに建設リサイクル法の文脈でよく使われます。

- 分別解体とは?

- 建物を壊すとき、木材・コンクリート・金属・石こうボードなど、資源ごとに分けて解体することです。分別しておくことでリサイクルがしやすくなります。

解体工事は廃棄物が大量に出るので、しっかり計画しないと不法投棄などの問題につながります。契約時に分別解体の方法や費用について、書面で明確にしておくことが必要です。

(2)の解説 ⭕️

問題:建築設備を単独で受注した請負金額が1億円以上の設備改修工事は、修繕・模様替等工事とみなされ対象建設工事となる。

建設リサイクル法では一定規模以上の解体工事や修繕・模様替工事などを対象とし、資材の分別解体とリサイクルを義務付けています。

建築設備の工事は、単独では解体工事ほど廃材が出ない場合もあります。しかし1億円以上の大規模な改修工事では多くの廃材が出るため、対象建設工事としてリサイクル法を適用する必要があります。

(3)の解説 ⭕️

問題:対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない。

この問題文を簡単にいうと、【対象建設工事を請け負った受注者が、その工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合は、その下請け業者に対しても廃材の分別ルールを徹底するように伝えなければならない。】ということです。

解体工事は分別解体が義務です。もし元請けが下請けに「ちゃんと資材を分別してね」と伝えなければ、下請けは適当に壊して混合廃棄物を出してしまうかもしれません。

分別解体のイメージ

この建物は、木材とコンクリを分けて処理してください!

了解です!木材とコンクリに分別して解体します!

(4)の解説 ❌️

問題:「建設業法」上の管工事業の許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録は不要である。

この問題文を簡単にいうと、【管工事業の許可を受けている業者が解体工事業を行おうとする場合は、その区政や都道府県への登録は不要である。】ということです。

管工事業の許可を持っていても、建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録は別途必要になります。管工事業許可と解体工事業許可は別物ということです。