問31 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:建物・敷地内では、汚水と雑排水を同一配水系統とすることを合流式というが、公共下水道では、汚水及び雑排水と雨水を同一配水系統とすることを合流式という。

合流式は、用途別の排水を同じ管に合流させて排水することをいいます。

建物・敷地内の合流式

- 汚水(トイレ)

- 雑排水(台所・お風呂・洗面所)

公共下水道の合流式

- 生活排水全般(汚水+雑排水)

- 雨水

(2)の解説 ⭕️

問題:器具配水負荷単位は、洗面器の最大排水流量28.5L/minを基準単位1としている。

(3)の解説 ❌️

問題:排水時に排水管内に圧力変動が生じ、主に負圧変動によって、トラップの封水が配水管側に吸い込まれてしまう現象を自己サイホン作用という。

問題文は、誘引サイホン作用の説明文です。

- 自己サイホン作用とは?

- 自分の器具から一気に大量の水が流れて、その水の勢いで自分のトラップ内の水(封水)が一緒に引っ張られて流れてしまうこと。つまり「自分の流した水に自分の封水が一緒に流される」現象です。

- 誘引サイホン作用とは?

- 誰か別の場所(例えば上の階)が大量の水を流したことで、配管内の空気が引っ張られ、他の器具のトラップ内の水が吸い出されてしまうこと。つまり「他の人の流した水に引っ張られて、自分の封水が流される」現象です。

負圧変動でトラップ水が引っ張られるのは、誘引サイホン作用になります。

(4)の解説 ⭕️

問題:排水・通気用耐火二層管は、硬質ポリ塩化ビニル管に繊維モルタルで被覆したものである。

- 排水・通気用耐火二層管とは?

- 建築物の排水・通気用に使われる配管材料の一種です。通常の塩ビ管(硬質ポリ塩化ビニル管)だと火に弱いので、耐火性能をもたせたものになります。

問32 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:通気管どうしを接続する場合は、その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて接続する。

通気管の役割

- 排水時に管内に負圧や正圧が発生すると、トラップの封水が壊れる(吸い込まれる・吹き出す)

- 通気管を設けて空気を逃がしたり補ったりして、管内の圧力を一定に保つ

通気管どうしを接続する理由

- 1本の通気管だけでは空気の通り道が不十分になる場合がある

- 複数の通気管をつないで通気ネットワークをつくることで、どこからでも空気が通る

通気管どうしをつなぐメリット

- 各器具のトラップ封水が守られる

- 排水管の流れがスムーズになる

- 通気効果が安定する

(2)の解説 ⭕️

問題:ループ通気管の管径は、その排水横枝管と通気立て管の管径のうち、いずれか小さい方の1/2以上とする。

- ループ通気管とは?

- 複数の器具(トイレなど)をぐるっと囲ってまとめて通気する管のことです。

(3)の解説 ❌️

問題:通気管末端の開口部は、戸や窓その他開口部の上端より400mm以上立ち上げていれば、水平方向の離隔制限はない。

通気管の出口は、ドアや窓の上部分より600mm以上高くします。高さが確保できない場合は、水平方向に3m以上離す必要があります。

ニオイやガスが居住エリアに侵入しないためのルールです!

(4)の解説 ⭕️

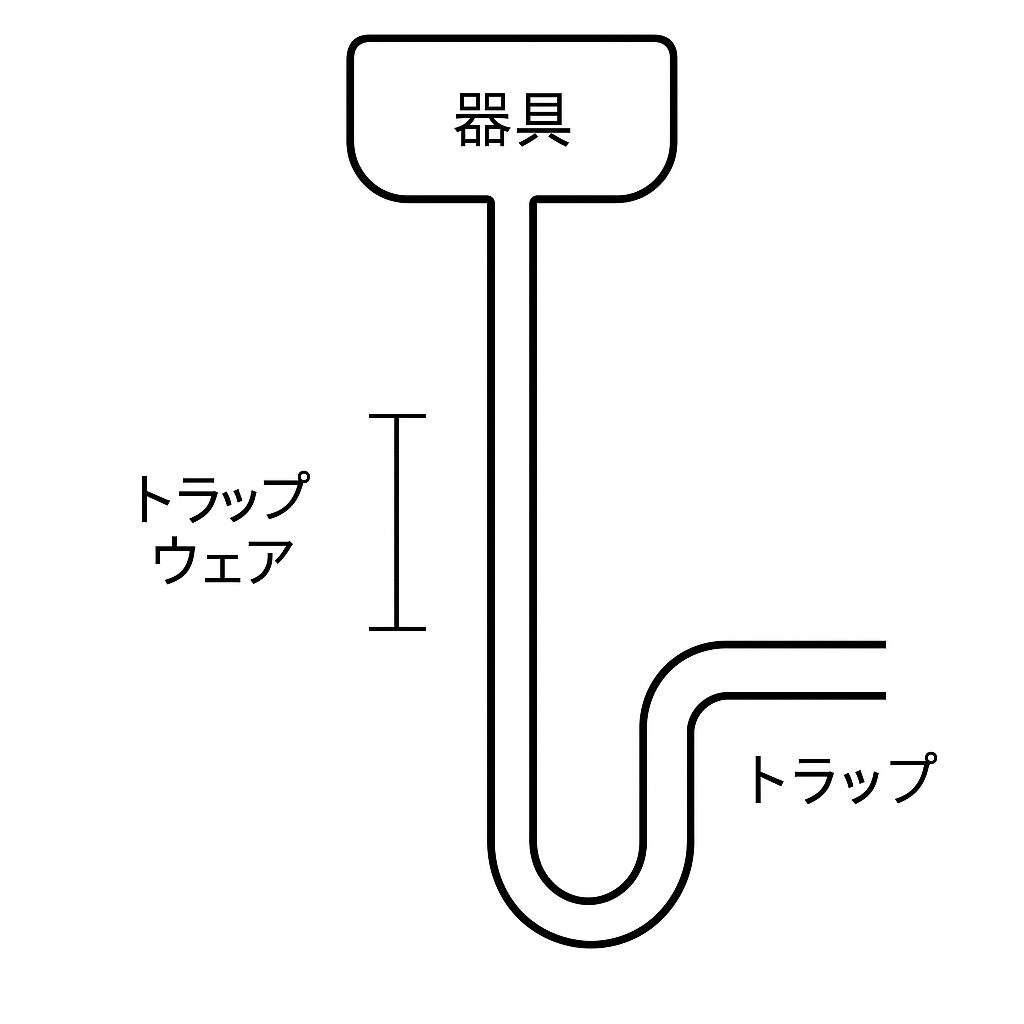

問題:器具排水口からトラップウェアまでの垂直距離は600mm以下とする。

- トラップウェアとは?

- 器具排水口(例:台所の排水口)からトラップの入口までの配管部分のことです。

トラップウェアが長いと水の勢いが強くなるため、トラップが壊れやすくなります。

問33 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:排水槽に設置する排水用水中モーターポンプは、一般的に、排水槽の有効貯水量を10〜20分で排出する能力とする。

- 排水槽とは?

- 地下ピットや地下室などの排水を一時的に貯める槽です。雨水・雑排水・汚水などをここに貯めてからポンプで排水します。

排水用水中モーターポンプの能力

- ポンプ能力が弱すぎる → 排水槽がすぐにあふれる

- 強すぎる → ポンプが頻繁にON/OFFして寿命が短くなる

ちょうどいい時間の目安が、排水槽の有効貯水量を10〜20分で排出する能力となります。

(2)の解説 ⭕️

問題:排水用水中モーターポンプは、汚水用、雑排水用及び汚物用に区分され、汚水用は固形物をほとんど含まない水を排水するポンプである。

- 汚水用ポンプ:地下ピットの溜まり水など(固形物なし)

- 雑排水用ポンプ:食物残渣や毛髪など(多少の固形物)

- 汚物用ポンプ:トイレの便など(しっかり固形物)

(3)の解説 ⭕️

問題:排水ポンプは、一般的に、水中モーターポンプとし、2台一組で設置する。

排水ポンプは2台一組が基本です。1台が壊れたときのバックアップにもなりますし、大量排水時には2台同時運転でスムーズな排水が行えます。

(4)の解説 ❌️

問題:汚水排水ますの底部には、インバートを設けて、上流側管底と下流側管底の段差がないようにフラットに仕上げる。

- インバートとは?

- 排水ますの底に設ける、水路状の仕上げ部分です。汚水や雑排水がスムーズに流れるようにする役割を持っています。

フラット仕上げだとスムーズに流れないので、下流側を低くするように段差をつけます。

問34 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:屋内消火栓設備は、現場に到着した公設消防隊が使用するために設置されるもので、加圧した水をノズルから消火対象物に噴射させて、冷却効果を利用して消化するものである。

- 屋内消火栓設備とは?

- 建物の内部に設置される初期消火用の設備です。消火栓箱の中に「ホース・ノズル・開閉弁」があり、誰でも使えるようになっています。

公設消防隊が到着するまでの間に、建物内の人が初期消火活動に使います。

公設消防隊が使うのは、連結送水管設備ですね!

(2)の解説 ⭕️

問題:スプリンクラー消火設備は、火災を初期段階で自動的に消火する設備であり、水を消火剤とし、冷却効果を利用して消化するものである。

(3)の解説 ⭕️

問題:泡消火設備は、水と泡原液を混合させて作る泡水溶液を放出し、燃焼物を厚い泡で覆うことで空気を遮断し、窒息と冷却の効果を利用して消化するものである。

(4)の解説 ⭕️

問題:不活性ガス消火設備には、イナートガス消火設備と二酸化炭素消火設備があり、不活性ガスを空気中に放出して酸素の容積比を低下させ窒息効果を利用して消化するものである。

- イナートガスとは?

- 「イナート=不活性」という意味で、窒素やアルゴンを指します。人体への影響が比較的少ないのが特徴です。

問35 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:供給ガスの発熱量は、一般的に、総発熱量(高発熱量)から排ガス中の水蒸気が持つ蒸発熱を差足引いた低発熱量で表される。

「供給ガスの発熱量は、高発熱量で表される」が正解です。

燃焼器具によって「水蒸気を凝縮して潜熱を利用できるかどうか」が違います。もし低発熱量で表すと、器具によって「有効利用できる割合」がバラバラになり比較しにくいわけです。

高発熱量で表すのが公平で分かりやすいということですね!

(2)の解説 ⭕️

問題:都市ガスの種類は、数字とアルファベットの組み合わせで表し、A、B、Cは燃焼速度を示しAが最も遅く、B、Cの順で速くなる。

- アルファベットは燃焼速度

- A(遅い)<B(普通)<C(速い)という順になります。

- 数字は発熱量

- 数字が大きいほど発熱量(カロリー)が大きいです。

日本でもっとも普及している都市ガスは13Aガスになります。発熱量が大きく、燃焼速度が遅いのが特徴です。燃焼速度が遅いと「炎が安定する・逆火せず安全性が高い」といったメリットがあります。

(3)の解説 ⭕️

問題:都市ガス配管の試験は、最高使用圧力以上の圧力で気密試験を行い、漏洩がないことを確認する。

(4)の解説 ⭕️

問題:液化石油ガス(LPG)設備に用いる配管は、0.8MPa以上の圧力で行う耐圧試験に合格したものとする。

LPG(プロパンガス)がボンベやタンクから供給されるとき、調整前圧力だと最大1.6MPa程度です。実際には圧力調整器(レギュレーター)を通すことで0.1〜0.3MPaの圧力が配管にかかります。

最大圧力の半分である0.8MPa以上で配管が耐えられれば、運用時でも安全であるという考え方です。

問36 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:浄化槽は、し尿、雑排水、工場排水、雨水等を処理する設備又は施設である。

浄化槽は、し尿・雑排水を処理する設備又は施設です。工場排水は場内に排水処理施設を設けて処理する必要があります。雨水は下水処理場や河川などに排水します。

(2)の解説 ⭕️

問題:浄化槽の生物学的処理には、生物膜法や活性汚泥法がある。

- 生物膜法とは?

- ✅️ろ材(プラスチックや砂利など)の表面に微生物を「膜」として付着させる。

✅️汚水がその表面を通過すると、微生物が有機物を分解して水をきれいにする。

✅️特徴:構造がシンプルで安定、でも処理能力はやや低め。 - 活性汚泥法とは?

- ✅️汚水に空気を送り込み、浮遊している微生物のかたまり(活性汚泥)を増やす。

✅️この微生物が汚れを分解する。

✅️特徴:処理能力が高いが、運転管理(空気量や泥の調整)が必要。

(3)の解説 ⭕️

問題:生物膜法は、接触材に付着した生物膜で浄化する方式であり、回転盤接触方式、接触ばっ気方式等がある。

- 回転盤接触方式とは?

- ✅️直径の大きなプラスチック円盤を水の中でゆっくり回転させる。

✅️円盤表面に生物膜ができて、汚水が触れるたびに分解される。 - 接触ばっ気方式とは?

- ✅️接触材を水槽に沈めて、そこに空気(ばっ気)を送り込む。

✅️接触材表面の生物膜が汚れを分解する。

(4)の解説 ⭕️

問題:活性汚泥法は、水中に浮遊する微生物を利用し浄化する方式であり、長時間ばっ気方式、標準活性汚泥方式等がある。

- 長時間ばっ気方式とは?

- ばっ気する時間を長くして、より安定した処理を行う方式です。

- 標準活性汚泥方式とは?

- ばっ気槽で汚水と活性汚泥を混ぜ、沈殿槽で固液分離する基本的な方式です。

問37 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:体育館は、延べ面積に定数を乗じて算定する。

(2)の解説 ❌️

問題:公衆便所は、利用人員に定数を乗じて算定する。

「公衆便所は、総便器個数に定数を乗じて算定する」が正解です。

(3)の解説 ⭕️

問題:事務所は、業務用厨房設備の有無により、異なる定数を延べ面積に乗じて算定する。

(4)の解説 ⭕️

問題:ホテル・旅館は、結婚式場又は宴会場の有無により、異なる定数を延べ面積に乗じて算定する。

問38

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:遠心冷凍機の容量制御には、圧縮機に設けた吸込みベーンの開度を変えることで冷媒ガス流入量を制御する吸込みベーン制御がある。

(2)の解説 ⭕️

問題:蒸気を加熱源とする吸収冷凍機の容量制御には、再生器に入る蒸気量を制御する方法がある。

(3)の解説 ⭕️

問題:遠心冷凍機は、往復動冷凍機に比べて、負荷変動に対する追従性がよく、容量制御も容易である。

(4)の解説 ❌️

問題:吸収冷凍機は、運転中も機内が大気圧以下のため、加熱源に蒸気を使用する場合でも、圧力容器の規則は適用されない。

吸収冷凍機には再生器で蒸気が導入されるため、圧力がかかる部分になります。単効用の吸収冷凍機であれば圧力が0.2MPa未満のため、圧力容器の規則は適用されません。

しかし二重効用吸収冷凍機では、高温再生器の蒸気圧力が0.2MPaを超える場合があるため、圧力容器規則の対象となります。

問39

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:開放式冷却塔は、冷却水の一部を蒸発させて、その蒸発潜熱により冷却水温度を下げる装置である。

(2)の解説 ❌️

問題:開放式冷却塔には、充てん材を通過して滴下する水滴の塔外飛散防止として塔本体の外部側面にエリミネーターを設けている。

- エリミネーターとは?

- 水が滴下する際、細かい水滴(ドリフト)が風に乗って外に飛び散るのを防ぐ飛散防止板のことです。

エリミネーターは塔本体の外部側面ではなく、塔内部の上部(充てん材とファンの間)に設置されています。

(3)の解説 ⭕️

問題:密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比べて熱交換器等の空気抵抗が大きくなるため、送風機の動力が大きくなる。

- 密閉式冷却塔とは?

- 熱交換器のコイルに散水して蒸発冷却することにより、コイル内の冷却水を冷やす方式です。

開放式には無い熱交換器等が設置されているため、空気抵抗が大きくなります。

(4)の解説 ⭕️

問題:外気温度が低い冬季や湿度の高い梅雨期に運転する場合には、周囲の空気より高温で飽和状態に近い冷却塔の吐出し空気が、外気と混合して白煙を発生する場合がある。

冷却塔は水を散水して空気と接触させ、蒸発冷却で冷却水温度を下げます。このとき空気は 水分をたっぷり含んだ高温・高湿の排気となって塔の上から出ていくわけです。

白煙が出る条件

冬季や梅雨期など外気が冷たかったり湿度が高いと、冷却塔からの排気(水蒸気を多く含む空気)が外気と混ざった瞬間に冷やされます。冷やされた水蒸気が微小な水滴に凝縮 → これが「白煙(ミスト)」として見えるわけです。

冬の息が白く見えるのと同じ現象ですね!

問40

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:全熱交換器は、建物からの排気と導入外気を熱交換させ、顕熱と潜熱を同時に熱回収できる装置で省エネルギーが図れる。

- 全熱交換器で交換できる顕熱

- 空気の温度そのものの熱(例:夏の外気温の暑さや冬の冷たさ)

- 全熱交換器で交換できる潜熱

- 空気に含まれる水分の蒸発・凝縮による熱(例:ジメジメした湿気)

(2)の解説 ❌️

問題:回転形全熱交換器は、給気側と排気側をセパレートしたケーシング内にハニカムロータを設置し回転させる構造で、給気と排気は直交方向に流れる。

- 回転形全熱交換器とは?

- 空調機内にハニカムロータ(ハチの巣状の円盤)が入っていて、それをモーターでゆっくり回転させるタイプの熱交換器です。ロータの表面に熱と湿気が一時的に蓄えられ、回転によって「排気 → 給気」へ移動して熱交換します。

給気と排気はほぼ対向流となるため、直交方向には流れません。

(3)の解説 ⭕️

問題:静止形全熱交換器は、給排気を隔てる仕切板と間隔板で構成され、給気と排気は混ざり合うことはほとんどない。

(4)の解説 ⭕️

問題:回転形全熱交換器は、一般的に、顕熱交換効率と潜熱交換効率は、ほぼ同じ値である。

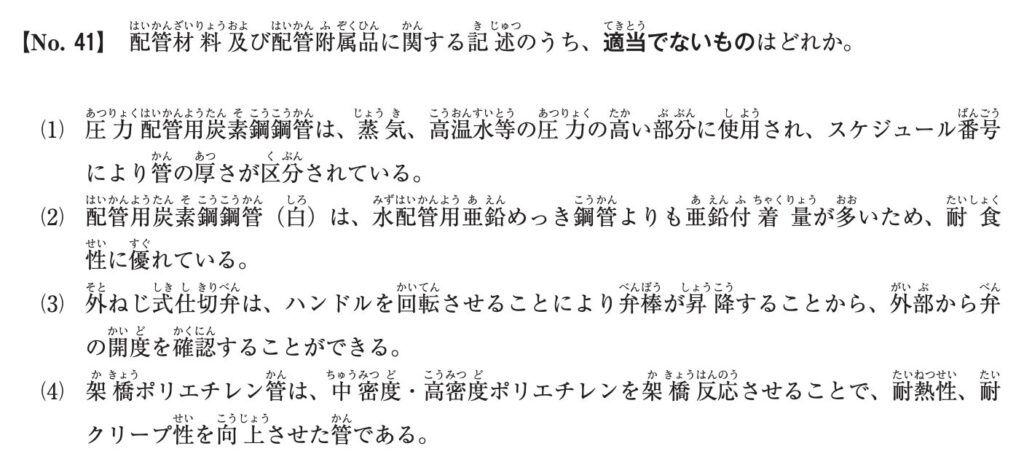

問41

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:圧力配管用炭素鋼鋼管は、蒸気、高温水等の圧力の高い部分に使用され、スケジュール番号により管の厚さが区分されている。

圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG管)は、スケジュール番号(SCH)で管厚が決まっています。数字が大きいほど肉厚です。

STPG管のSCH例

- SCH 40 → 標準肉厚

- SCH 80 → 厚肉管

- SCH 160 → 超厚肉管

ちなみにSTPGは、「Steel Tube for Pressure service,Grade」の略です!

(2)の解説 ❌️

問題:配管用炭素鋼鋼管(白)は、水配管用亜鉛めっき鋼管よりも亜鉛付着量が多いため、耐食性に優れている。

白管は亜鉛めっき加工していません。普通の鋼管なので普通に錆びます。

(3)の解説 ⭕️

問題:外ねじ式仕切弁は、ハンドルを回転させることにより弁棒が昇降することから、外部から弁の開度を確認することができる。

(4)の解説 ⭕️

問題:架橋ポリエチレン管は、中密度・高密度ポリエチレンを架橋反応させることで、耐熱性、耐クリープ性を向上させた管である。

- 架橋とは?

- 分子どうしを科学的に結びつけて、網目状の強固な構造にすることです。

- クリープ性とは?

- 長時間にわたって力をかけ続けると変形してしまう現象のことです。

通常のポリエチレン管(PE管)は熱に弱いですが、架橋によって分子が固定されるので約95℃まで耐えます。分子が固定されているので長期間変形しにくいのも特徴です。(耐クリープ性向上)

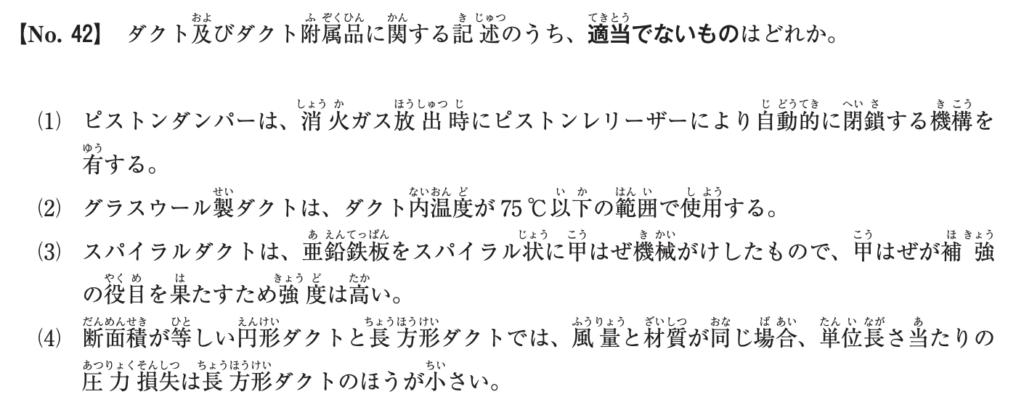

問42

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ピストンダンパーは、消化ガス放出時にピストンレリーザ−により自動的に閉鎖する機構を有する。

- ピストンダンパーとは?

- ガス系消火設備の放出時に、ダクト(空調の通り道)を自動で閉じるための防火ダンパーです。

- ピストンレリーザ−とは?

- 消化ガスの圧力を感じると、ばね力などで羽根をパタンと閉じる圧力作動器のことです。

(2)の解説 ⭕️

問題:グラスウール製ダクトは、ダクト内温度が75℃以下の範囲で使用する。

- グラスウール製ダクトとは?

- ダクトの内外をグラスウール板(ガラス繊維を固めた断熱材)で作ったものです。主に空調用の低温送風ダクトに用いられています。金属ダクトのように別途断熱材を巻く必要がなく、軽量・断熱性に優れるのが特徴です。

グラスウール自体は200℃以上でも耐えられる素材ですが、ダクトに使われている接着剤や表面材が高温に耐えられません。75℃を超えたあたりで剥がれたり変形したりするため、75℃以下の範囲で使用することが求められています。

(3)の解説 ⭕️

問題:スパイラルダクトは、亜鉛鉄板をスパイラル状に甲はぜ機械がけしたもので、甲はぜが補強の役目を果たすため強度は高い。

- 甲はぜとは?

- はぜとは

(4)の解説 ❌️

問題:断面積が等しい円形ダクトと長方形ダクトでは、風量と材質が同じ場合、単位長さあたりの圧力損失は長方形ダクトのほうが小さい。

同じ断面積・同じ風量なら、円形ダクトのほうが圧力損失は小さいです。円形は周長(空気が触れる内面の長さ)が最小のため、摩擦が少なく抵抗が小さくなります。長方形は同じ面積でも周長が長くなりがちなため、摩擦が増えて圧力損失は大きいです。

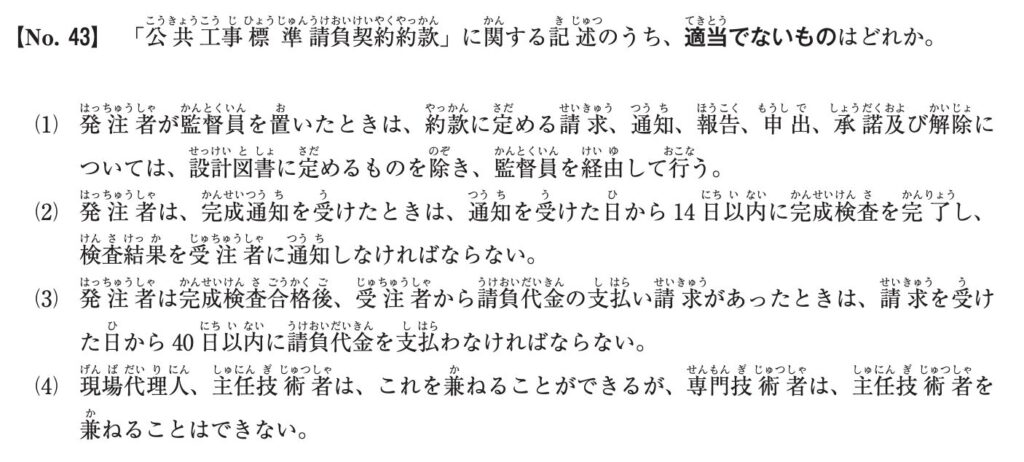

問43

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

- 監督員とは?

- 発注者の代理人として、工事の進捗・品質・安全管理などをチェックする発注者側の現場管理人です。

契約上の重要なやりとり(請求・通知・報告・申出・承諾・解除)は、原則として監督員を通じて行うことになっています。ただし設計図書などに特別な規定がある場合は、その指示に従います。

(2)の解説 ⭕️

問題:発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。

完成検査の流れ(公共工事標準請負契約約款より)

- 受注者 → 工事が終わったら完成通知を発注者に提出

- 発注者 → 通知を受けた日から14日以内に完成検査を行う義務がある

- 検査が終わったら、その結果を受注者に通知

- 合格 → 引渡しへ進む

- 不合格 → 手直し・再検査

語呂合わせは、いよいよ(14日以内)完成検査!

(3)の解説 ⭕️

問題:発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

語呂合わせは、完成検査後に支払(4)令状(0)!

(4)の解説 ❌️

問題:現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができるが、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない。

- 現場代理人とは?

- 請負人(施工会社)の代表として、現場で発注者の対応をする人です。

- 主任技術者とは?

- 工事現場で工事全体の品質や施工管理を行い、技術的な責任を負う技術責任者です。

- 専門技術者とは?

- 特定の工種や分野に関して専門的な知識・技術を持つ人です。主任技術者のもとで、品質や施工方法を専門的に管理する役割があります。

簡単にいうと、

- 主任技術者 = 工事全体の施工を技術的に管理する責任者

- 専門技術者 = 特定工種の品質や施工管理の担当者

現場代理人も主任技術者も専門技術者も兼任することができます。

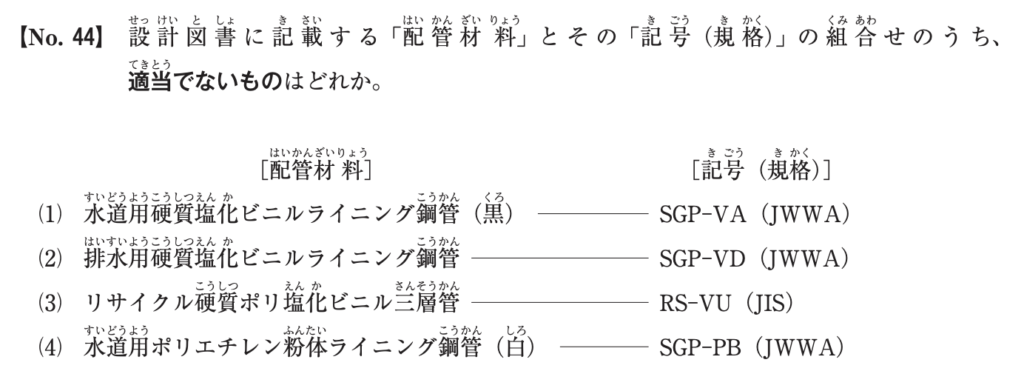

問44

答えはここをタップ

2が間違い!

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管は、D-VAです。

Drainage(排水)Vinyl lining(ビニルライニング) type A(黒鋼管)