問1

答えはここをタップ

4が間違い!

大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書の提出先は、市町村長ではなく都道府県知事または政令で定める市の長が正解です。

このパターンの問題は毎年必ず1問出ます!

下記の表を覚えておくと点数取りやすいです。

| 届出書等の名称 | 提出先 | 提出時期 |

| 第一種圧力容器設置届 | 労働基準監督署長 | 着工30日前まで |

| ボイラー設置届 | 労働基準監督署長 | 着工30日前まで |

| 小型ボイラー設置報告書 | 労働基準監督署長 | 竣工時 |

| 工事整備対象設備着工届出書 | 消防長または消防署長 | 着工10日前まで |

| 消防用設備等設置届出書 | 消防長または消防署長 | 完了日から4日以内 |

| 騒音規制法の 特定施設設置届出書 | 市町村長 | 着工30日前まで |

| 騒音規制法の 特定建設作業実施届出書 | 市町村長 | 作業開始7日前まで |

| 振動規制法の 特定施設設置届出書 | 市町村長 | 着工30日前まで |

| 振動規制法の 特定建設作業実施届出書 | 市町村長 | 作業開始7日前まで |

| 高圧ガス製造届 | 都道府県知事 | 製造開始20日前まで |

| 浄化槽設置届 | 都道府県知事 (保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長) | 着工21日前または 10日前まで |

| 指定数量以上の危険物 貯蔵所設置許可申請書 | 市町村長または 都道府県知事 | 着工前まで |

| ばい煙発生施設 設置届書 | 都道府県知事または 政令で定める市の長 | 着工の60日前まで |

| 道路占用許可申請書 | 道路管理者 | 着工前まで |

| 道路使用許可申請書 | 所轄の警察署長 | 着工前まで |

(1)の解説 ⭕️

問題:工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合わせとして、間違っているもの

選択肢:労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届ー労働基準監督署長

(2)の解説 ⭕️

問題:工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合わせとして、間違っているもの

選択肢:消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書ー市町村長又は都道府県知事

(3)の解説 ⭕️

問題:工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合わせとして、間違っているもの

選択肢:消防法の消防用設備等設置届出書ー消防長又は消防署長

(4)の解説 ❌️

問題:工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合わせとして、間違っているもの

選択肢:大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書ー市町村長

問2

答えはここをタップ

3が間違い!

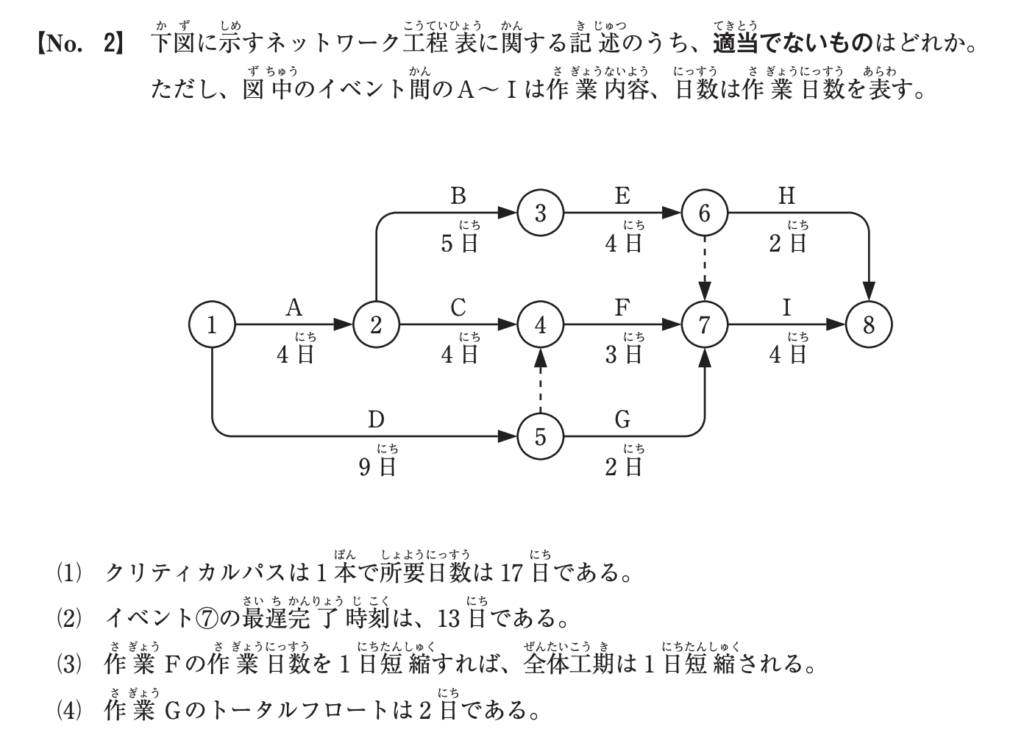

(1)の解説 ⭕️

問題:クリティカルパスは1本で所要日数は17日である。

(2)の解説 ⭕️

問題:イベント⑦の最遅完了時刻は、13日である。

(3)の解説 ❌️

問題:作業Fの作業日数を1日短縮すれば、全体工期は1日短縮される。

(4)の解説 ⭕️

問題:作業Gのトータルフロートは2日である。

問3

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:特性要因図とは、結果に影響を与える各種要因を体系的に表した図で、結果の特性とその原因となる要因の関連が示される。

(2)の解説 ⭕️

問題:ヒストグラムは、横軸にデータの値を一定の範囲ごとに区分してとり、縦軸にそれぞれの度数をとることで、データ全体の分布が分かり、ばらつきの状況等が把握できる。

(3)の解説 ⭕️

問題:チェックシートとは、データの確認や判断をしやすくしたシートで、品質の状況を集計、整理するものである。

(4)の解説 ❌️

問題:建設工事は、現場ごとの一品生産であるため、統計的手法による品質管理は有効とならない。

問4

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:火気を使用する作業を行う場合は、消化器等の設置、付近の可燃物の除去、防炎シート等による養生、火花の飛散防止措置を行うとともに、作業終了後の残火確認も確実に行う。

(2)の解説 ⭕️

問題:不安全行動とは、手間や労力、時間やコストを省くことを優先し、労働者本人又は関係者の安全を阻害する可能性のある行動を行うことをいい、ヒューマンエラーとは区別される。

(3)の解説 ❌️

問題:作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転業務の特別教育を終了した者に行わせる。

(4)の解説 ⭕️

問題:一つの荷物で重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定める。

問5

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:貯湯タンクの据付けにおいては、周囲に450mm以上の保守、点検スペースを確保するほか、加熱コイルの引抜きスペース及び内部点検用マンホール部分の点検作業用スペースを確保する。

(2)の解説 ⭕️

問題:機器をコンクリート基礎に据え付ける場合、基礎のコンクリートを打設後、10日が経過してから据え付ける。

(3)の解説 ⭕️

問題:地下オイルタンク室を構築しオイルタンクを据え付ける場合、タンクとタンク室側壁との間隔は100mm以上とする。

(4)の解説 ❌️

問題:機器を吊り上げる場合、ワイヤーロープの吊り角度を大きくすると、ワイヤーロープに掛かる張力は小さくなる。

問6

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:遠心ポンプの吸込管は、できるだけ短く、空氣だまりができないように配管する。

(2)の解説 ❌️

問題:ステンレス鋼管のフランジ接合でボルトを締付ける際は、隣のボルトを順番に締付け、片締めにならないようにする。

(3)の解説 ⭕️

問題:水圧試験は、配管途中もしくは隠ぺい前や埋戻し前、又は配管完了後の被覆施工前に、各区画ごとに行う。

(4)の解説 ⭕️

問題:冷媒配管の差込接合は、硬ろうを使用し、管内に不活性ガスを流して酸化物の生成を抑えながら接合する。

問7

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:アングルフランジ工法ダクトと共板フランジ工法ダクトの横走りダクトの最大吊り間隔は、ともに3,000mmである。

(2)の解説 ⭕️

問題:長辺が450mmを超える亜鉛鉄板製ダクトは、保温を施さない部分に補強リブによる補強を行う。

(3)の解説 ⭕️

問題:ダクトの曲がり部の内側曲り半径は、長方形ダクトの場合、半径方向のダクト幅の1/2以上とする。

(4)の解説 ⭕️

問題:長方形の防火ダンパーの吊りは、4本(長辺が300mm以下の場合は2本)吊りとする。

問8

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:ポリスチレンフォーム保温筒を冷水管の保温に使用する場合、保温筒1本につき2か所以上粘着テープ巻きを行うことにより、合わせ目の粘着テープ止めは省略できる。

(2)の解説 ⭕️

問題:テープ巻き仕上げの重ね幅は15mm以上とし、立て配管の場合は、下方から上方へ巻く。

(3)の解説 ⭕️

問題:保温の施工において、保温筒を2層以上重ねて所要の保温厚さにする場合は、それぞれの保温筒を鉄線で巻き締める。

(4)の解説 ⭕️

問題:スパイラルダクトの保温に帯状保温材を用いる場合は、原則として、鉄線を150mm以下のピッチでらせん状に巻き締める。

問9

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔のインターロックを確認してから、冷凍機の起動スイッチを入れ、運転を確認する。

(2)の解説 ⭕️

問題:温度調節器による容量制御及び自動貼っていの作動を確認する。

(3)の解説 ❌️

問題:停止サーモスタットの設定値が冷水温度の既定値より高いことを確認する。

(4)の解説 ⭕️

問題:冷水量が過度に減少した場合、断水リレーの作動により冷凍機が停止することを確認する。

問10

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:事業場に安全委員会を設置した場合、当該安全委員会は2月に1回以上開催するようにしなければならない。

(2)の解説 ⭕️

問題:統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。

(3)の解説 ⭕️

問題:特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

(4)の解説 ⭕️

問題:安全管理者の行うべき職務には、安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録がある。