問1

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

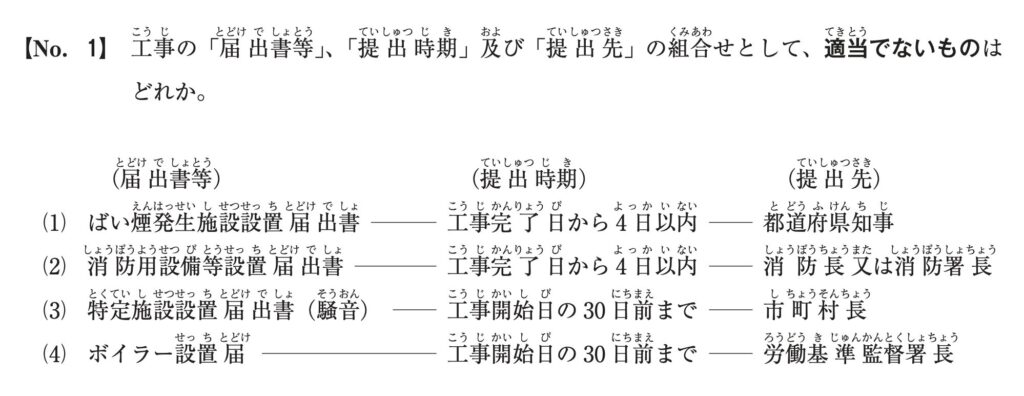

問題:ばい煙発生施設設置届出書ー工事完了日から4日以内ー都道府県知事

提出時期は工事完了日から4日以内ではなく、工事開始の60日前までが正解です。

ばい煙発生施設設置届出書は、大気汚染防止法に基づいて提出が必要な書類になります。ばい煙(煙突から出るような排気)は、地域の空気を汚すおそれがあるため、工事を始める前に届け出ておく必要があるわけです。

なぜ工事開始の60日前なのか?

役所の人は、作ろうとしている施設が周りの人や環境に悪い影響を与えないか、きちんと調べる必要があります。調べる時間・必要があれば相談やアドバイスする時間・届出書の修正などに時間がかかるので、60日という余裕が必要なんです。

(2)の解説 ⭕️

問題:消防用設備等設置届出書ー工事完了日から4日以内ー消防長または消防署長

- 消防用設備とは?

- 火災報知器・スプリンクラー・消化器・屋内消火栓などを指します。消防設備を新しく設置したり変更したときには、消防へ届け出が必要です。

提出期限は消防法により、工事完了日から4日以内と決まっています。設置された設備が適切に機能するかどうかを、消防がチェックできるようにするためです。

(3)の解説 ⭕️

問題:特定施設設置届出書(騒音)ー工事開始日の30日前までー市町村長

- 特定施設とは?

- 特定施設とは大型の送風機、圧縮機、発電機、プレス機など、騒音・振動・悪臭などを発生する設備のことです。これらを設置することで周囲に迷惑をかけるおそれがあるので、事前に届け出が必要になります。

工事を始める前に、ちゃんと環境に配慮した計画か?を市町村が確認したいので、工事を始める30日前までに届け出をしないといけません。騒音などは近隣トラブルになりやすいので、事前に計画を知らせることが義務付けられています。

(4)の解説 ⭕️

問題:ボイラー設置届ー工事開始日の30日前までー労働基準監督署長

- ボイラー設置届とは?

- ボイラーは高温・高圧の蒸気を扱う危険な機械なので、設置には安全管理が求められます。ボイラーを新しく設置する場合には、あらかじめ設置計画を労働基準監督署に提出しなければいけません。

労働基準監督署が設置計画の内容を確認して、「危険がないか」「安全に管理できるか」を審査します。審査には時間がかかるため、最低30日前までに提出が必要です。

問2

答えはここをタップ

2が間違い!

ネットワーク工程表の見方が分からない方は、コチラの記事を参考にしてください。

▶後日更新

(1)の解説 ⭕️

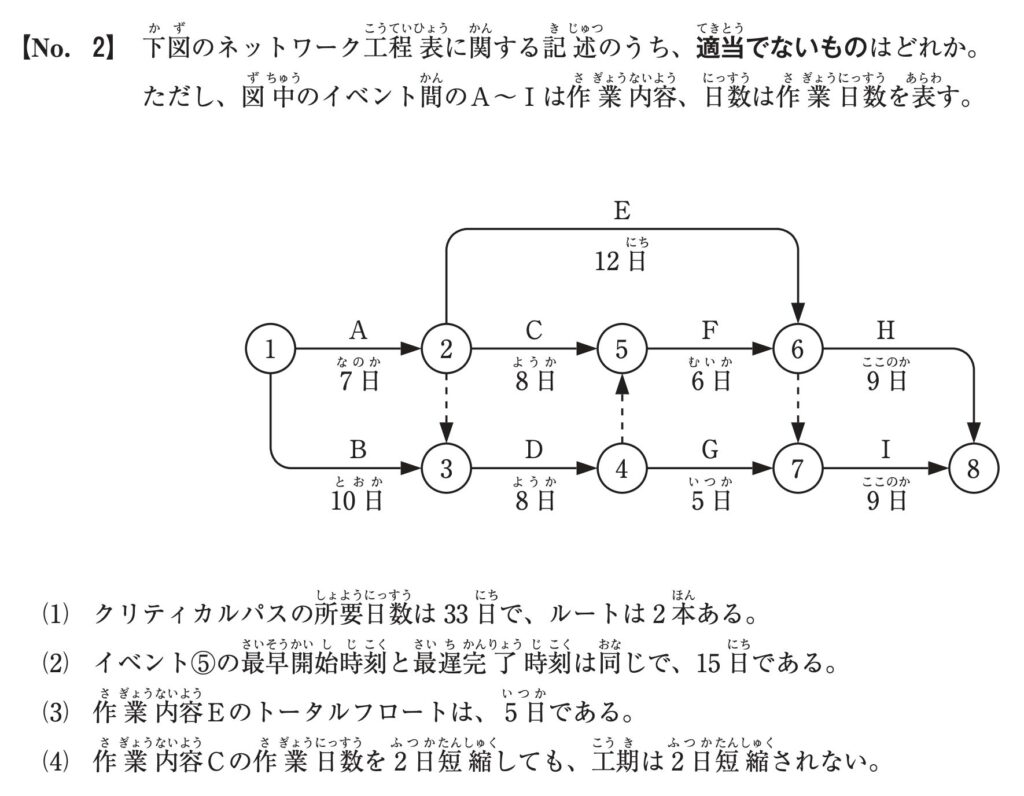

問題:クリティカルパスの所要日数は33日で、ルートは2本ある。

- クリティカルパスとは?

- プロジェクト全体の所要日数を決めるもっとも時間のかかる経路のことです。この経路が1日でも遅れると、全体の工期も遅れてしまうため「絶対に遅らせてはいけないルート」になります。

問題のネットワーク工程表のクリティカルパスは33日で、ルートは2本あります。

| ルート(経路) | 日数計算 | 所要日数 |

| ①→②→⑥→⑧ | 7+12+9 | 28日 |

| ①→②→⑤→⑥→⑧ | 7+8+6+9 | 30日 |

| ①→②→③→④→⑤→⑥→⑧ | 7+0+8+0+6+9 | 30日 |

| ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧ | 7+0+8+0+6+0+9 | 30日 |

| ①→③→④→⑤→⑥→⑧ | 10+8+0+6+9 | 33日 |

| ①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧ | 10+8+0+6+0+9 | 33日 |

| ①+③+④+⑦+⑧ | 10+8+5+9 | 32日 |

(2)の解説 ❌️

問題:イベント⑤の最早開始時刻と最遅完了時刻は同じで、15日である。

- 最早開始時刻とは?

- すべての作業を終わらせてイベント⑤の作業をもっとも早く始められる時刻。最早開始時刻は、始点①から⑤までのすべてのルートの合計日数のうち、一番長いものを選びます。

- 最遅完了時刻とは?

- 遅くてもここまでに終わらせないと、工期に影響が出るギリギリの時刻。最遅完了時刻も、⑤から終点⑧までのすべてのルートの合計日数を逆算して、一番短いものを選びます。

この問題の答えは、最早開始時刻が18日、最遅完了時刻が15日です。

【最早開始時刻】

イベント⑤には、2つの作業(C:2→5、D:3→4→5)から進んできます。

- 1→2→5:7日 + 8日 = 15日

- 1→3→4→5:10日 + 8日 + 0日 = 18日

→ 遅い方の18日が最早開始時刻です(両方のルートが完了しないと⑤に進めません)。

【最遅完了時刻】

- ⑤からゴールまでのルートを逆算します。

- 5→6→8:6日 + 9日 = 15日

- 5→6→7→8:6日 +0日 + 9日 = 15日

→ どちらも主ルート:15日となります。

(3)の解説 ⭕️

問題:作業内容Eのトータルフロートは、5日である。

- トータルフロートとは?

- 対象の作業がどれくらい遅れても大丈夫かを示す余裕日数のことです。総所要日数から逆算して、いつまでに作業を開始すればいいかが分かります。

トータルフロートは、対象作業の最遅完了時刻−作業日数−最早開始時刻で求めることができます。

作業Eの最遅完了時刻を求めよう!

問題のネットワーク工程表の総所要日数(クリティカルパス)は33日です。終点⑧から⑥まで9日必要なため、作業Eの最遅完了時刻は33日−9日=24日となります。

作業Eの最早開始時刻を求めよう!

作業Eを開始するためには、始点①→②のルートしかありません。始点①→②は7日かかるため、作業Eの最早開始時刻は7日となります。

作業Eのトータルフロートは5日!

24日(最遅完了時刻)−12日(作業Eの作業日数)−7日(最早開始時刻)=5日なので、作業Eのトータルフロート5日となります。

(4)の解説 ⭕️

問題:作業内容Cの作業日数を2日短縮しても、工期は2日短縮されない。

問題のネットワーク工程表のクリティカルパスは、以下の2つでそれぞれ33日です。

- ①→③→④→⑤→⑥→⑧

- ①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧

作業Cは②→⑤のルートで発生しますが、クリティカルパスから外れているので、日数を短縮しても工期に影響を与えることができません。もっとも日数が必要なクリティカルパスの作業日数を短縮すれば、工期を縮めることが可能です。

問3

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:計量抜取検査は、ロットの特性値が正規分布とみなせる場合に実施する。

- 計量抜取検査とは?

- 工場などで作った製品を全部検査するのは大変なので、一部を抜き取って検査するのが計量抜取検査です。抜き取った製品の「重さ・長さ・厚み」などの数値を測り、基準値の範囲内かを調べます。

- 正規分布とは?

- あるデータが「平均値」を中心にして、左右対称に分布するグラフの形のことです。例えば高校生100人の身長を調べたとして、いちばん多いのは平均的な身長(例:170cm)、それより高い・低い人が少しずついて、すごく高い・すごく低い人は滅多にいないという、平均的な人を中心になだらかな山の形になります。

計量抜取検査では、「そのロットが合格かどうか」を判断するのに統計を使います。統計では「正規分布している」という前提があると計算がしやすく、判断が正確になります。

(2)の解説 ⭕️

問題:計数抜取検査には、不良個数による検査と欠点数による検査がある。

- 計数抜取検査とは?

- 製品の中から何個か抜き取って、「不良が何個あるか?」を数える検査です。計数抜取検査には、不良品の数を数える検査と、欠点の数を数える検査の2種類があります。

不良個数による検査

例えば100子のうち、抜き取った20個を調べて、「不良品が3個あった」などのように、不良品の個数を数える方法です。この方法は、「1個に1つの不良」と数えるやり方になります。

欠点数による検査

「1つの製品にいくつ欠点があるか」を見る方法です。例えば1つの製品にキズが2つ、凹みが1つある場合、3つの欠点があることになります。この場合、「不良品1個」ではなく「欠点3個」と数えます。

(3)の解説 ⭕️

問題:ISO9000ファミリー規格は、製品やサービスを作り出すプロセスに関する規格である。

- ISO9000ファミリー規格とは?

- ISOは国際的なルールを作っている団体です。ISO9000は、その中の品質マネジメントに関するルールになります。製品の出来上がりの良し悪し(品質)ではなく、製品を作るまでの流れ(プロセス)に注目するのがISO9000ファミリー規格です。

- 品質の安定した製品やサービスをいつも提供できるようにする

- お客様のニーズや期待に応える

- 不良やミスを減らすために、やり方(プロセス)を整える

ISO9000ファミリー規格は、品質の安定したモノづくりをするため、社内の手順やルールをちゃんと作って守っているかを重視する規格です。

(4)の解説 ❌️

問題:ISO14000ファミリー規格は、公害対策として企業が遵守すべき基準値を定めた規格である。

- ISO14000ファミリー規格とは?

- 企業や組織が、環境にやさしい活動をするためのマネジメントシステムを整えるための国際規格です。

| 内容 | 正しい説明 |

| 対象 | 環境マネジメント(公害対策だけでなく、広く環境への配慮) |

| 目的 | 自分たちで環境への影響を決めて、計画して改善していく仕組みを作ること |

| 規定していること | どう管理するか(マネジメントの手順)であり、「数値基準」そのものではない |

ISO14000ファミリー規格で求められること

- 廃棄物を減らす取り組み

- エネルギー使用量の削減

- 環境方針を社内で共有・継続的に改善

- 法規制の遵守状況のチェック など

ISO14000は「環境の基準値を定めたルール」ではなく、企業が環境保全のために「どう動くか」を定めた仕組みのガイドラインです。

問4

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:危険有害な化学品を取り扱う作業では、安全データシートを常備し、当該化学品の情報を作業場内に表示する。

- 安全データシート(SDS)とは?

- 使用する化学薬品がどんな性質を持っているか、どんな危険があるか、安全な使い方や保管方法などが書かれた説明書です。例えば「有毒ガスを出すかどうか」「火がつきやすいかどうか」「目に入ったらどうするか」「どうやって処分すればいいか」など。

現場で働く人達がすぐに安全な対応ができるようにするため、SDSの情報を表示する必要があります。万が一こぼした場合、手についた場合、目に入った場合にSDSが近くにあると、事故を防いだり被害を抑えることが可能です。

(2)の解説 ⭕️

問題:ハインリッヒの法則によれば、1つの重大災害発生の過程には数十件の軽度の事故と数百件のヒヤリ・ハットの発生がある。

- ハインリッヒの法則とは?

- アメリカの安全技師ハインリッヒが1930年代に発表した理論で、「1つの重大事故の背景には29件の軽い事故と300件のヒヤリ・ハットがある」という割合で、災害や事故は起きているというものです。

ヒヤリ・ハットは、「ヒヤッとした!」「ハッとした!」の造語で、事故にはならなかったけど危なかった体験をいいます。「滑って転びそうになったけど耐えた」「重いものを落としそうになったけど、ギリギリキャッチした」など、あと少しで事故になりかけた経験は皆さんにもあるでしょう。

ハインリッヒの法則は、軽微な事故をしっかり見つけて対策すれば、重大事故を防ぐことができるという重要な考え方です。

(3)の解説 ❌️

問題:リスクアセスメントとは、労働災害が発生した場合に、当該災害発生の責任の所在を評価して、被災者への補償額を算定する手法である。

- リスクアセスメントとは?

- 危険や有害な要因(リスク)を洗い出して評価し、事故が起こる前に予防するための方法です。1つ1つの作業に対して、どんな事故が起こりそうか・どれくらい重大か・どれくらい発生しやすいかを検討し、必要な対策を立てることを目的とします。

問題文には「労働災害が発生した場合に、当該災害発生の責任の所在を評価して、被災者への補償額を算定する手法」とあります。しかしこれはリスクアセスメントの目的ではなく、労災保険や損害賠償の考え方です。

(4)の解説 ⭕️

問題:送り出し教育とは、工事現場に労働者を送り出そうとする関係請負人が当該労働者に対し事前に実施する教育で、新規入場者教育の効率化に有効である。

- 送り出し教育とは?

- 工事現場に入る前に行う安全教育のことです。作業員を現場に「送り出す前」に元請(ゼネコン)ではなく下請業者側で行う教育になります。

送り出し教育の内容例

| 教育内容 | 例 |

| 安全衛生の基礎 | 熱中症の注意、保護具の使い方など |

| 現場の基本ルール | 時間、服装、報連相など |

| 危険な作業の注意 | 高所作業や重量物取り扱いなどの基本 |

現場に行く前に基本を学んでおけば、元請側の新規入場者教育の負担が減るため、効率よく現場入りできます。さらに労働者の安全意識が高まり、事故を防ぎやすくなるのもメリットです。

問5

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:屋内設置の飲料用受水タンクの据付けにおいて、はり型コンクリート基礎上の鋼製架台の高さを100mmとする場合、当該コンクリート基礎の高さは500mmとしてよい。

用語の説明

| 名称 | 意味 |

| 受水タンク | 建物に水を供給するため、一時的に水を貯めておくタンク。 |

| 据付け | タンクを安定して使えるよう、地面にしっかり設置すること。 |

| コンクリート基礎 | 受水タンクなどをしっかり支えるための土台(コンクリート製)。 |

| 鋼製架台 | タンクを載せる鉄製の台。 |

なぜ「基礎の高さ」が大事なのか

受水タンクには、以下のような設置条件があります。

- 衛生的に保つ ▶床に近いとホコリや汚れが付きやすい

- 水の重さに耐える ▶重たいタンクをしっかり支える必要がある

- 点検や清掃のための高さ ▶床に近すぎると底部の点検や排水がしにくい

飲料タンクの周囲や下部は、接地面から600mm以上の空間を確保することがルール担っています。人が入って点検できるスペース確保のために600mm以上が必要です。

(2)の解説 ⭕️

問題:雑排水用水中モーターポンプ2台を排水槽内に設置する場合、ポンプケーシングの中心間距離は、ポンプケーシングの直径3倍としてよい。

用語の説明

| 名称 | 意味 |

| 雑排水用水中モーターポンプ | トイレや手洗いなどの排水を汲み上げるために、水の中に沈めて使うポンプのこと。 |

| ポンプケーシング | ポンプの外側の円筒形の部分(カバー)で、水を送る仕組みの一部。 |

| 中心間距離 | 複数のポンプを設置するとき、それぞれの中心(真ん中)と真ん中の間の距離。 |

ポンプ同士が近すぎるとお互いに近すぎると点検がしづらいし、運転中に振動でぶつかる危険もあります。同じ牌水槽内にポンプを2台以上設置するのであれば、ポンプケーシングの中心間距離はポンプケーシングの直径の3倍以上とするのが一般的な基準です。

(3)の解説 ⭕️

問題:貯湯タンクの据付においては、周囲に450mm以上の保守、点検スペースを確保するほか、加熱コイルの引抜きスペース及び内部点検用マンホール部分の点検作業用スペースを確保する。

用語の説明

| 名称 | 意味 |

| 貯湯タンク | お風呂や暖房などで使うお湯を貯めておく大きなタンク。 |

| 据付け | 機械や設備を決められた場所にしっかり設置すること。 |

| 保守・点検スペース | 壊れたときの修理や定期的な点検がスムーズにできるように空けておくスペースのこと。 |

| 加熱コイルの引抜きスペース | お湯を温めるために使われる加熱用のコイル(中に入っているパイプ状の装置)を、交換するときに抜き出せる空間。 |

| マンホール部分の点検スペース | タンクの中を人が覗いて点検したり、掃除したりするための「点検口」の周りの空間。 |

貯湯タンクの周囲に450mm以上のスペースがあれば、内部点検や部品交換、加熱コイルを引き抜くことが可能になります。

(4)の解説 ❌️

問題:ゲージ圧が0.2MPaを超える温水ボイラーを設置する場合、安全弁その他付属品の検査及び取扱いに支障がない場合を除き、ボイラーの最上部からボイラーの上部にある構造物までの距離は、0.8m以上とする。

ゲージ圧が0.2MPaを超える温水ボイラーの場合、ボイラーの最上部から上部構造物までの距離は0.8mではなく1.0m以上としなければなりません。

1.0m以上必要な理由

- 火傷や事故を防止するための安全距離

- 安全弁などの検査や保守を行うスペースが必要

- 高温・高圧状態で作業するときに、作業員が安全に動ける空間が必要

問6

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:蒸気配管に圧力配管用炭素鋼鋼管を使用する場合、蒸気還水管は、蒸気給気管に共吊りする。

- 共吊りとは?

- 複数の配管を1本の吊りボルトや吊りバンドなど、同じ支持金物で“団子状”にまとめて吊り下げる方法を指します。

「蒸気還水管(蒸気の戻りの配管)を蒸気給水管(蒸気を送る配管)と共吊りする」という点が間違っています。蒸気還水管と蒸気給水管では、中を流れるものの状態や温度が異なり、以下のような問題が起こり得るため共吊りNGです。

共吊りダメな理由①温度差が大きい

- 給気側(蒸気):高温(例えば100℃以上)

- 還水側:冷えた凝縮水(比較的低温)

温度が違うため、配管の膨張や収縮の動きが異なります。共吊りにすると、一方の動きがもう一方に悪影響を与える恐れがあるため共吊りNGです。

共吊りダメな理由②振動や応力が干渉する

- 蒸気配管は高温・高圧なので伸縮が大きい

- 還水管は逆に縮む方向の動きが強い

共吊りすると支持金具に無理な力がかかって、破損や騒音の原因になります。蒸気給気管と蒸気還水管は別々に吊る(独立して支持する)のが正解です。

(2)の解説 ⭕️

問題:鋼管のねじ接合に転造ねじを使用する場合、転造ねじのねじ部の強度は、鋼管本体の強度とほぼ同程度となる。

- ねじ接合とは?

- 鋼管同士を「ねじ(ネジ山)」でつないで固定する方法です。

- 転造ねじとは?

- 転造とは、金属を削るのではなく、圧力をかけてネジ山を押し出す加工方法です。金属の繊維構造(結晶構造)が壊れないので、非常に強いねじになります。

通常の切削ねじは、材料を削ってねじを作るので、表面の強度が少し弱くなります。転造ねじは圧力だけで形を作るため、金属の流れ(組織)が乱れず、母材(鋼管)と同等以上の強度になることが多いです。

(3)の解説 ⭕️

問題:Uボルトは、配管軸方向の滑りに対する拘束力が小さいため、配管の固定支持には使用しない。

- Uボルトとは?

- Uボルトはその名の通り「Uの字の形をしたボルト」のことです。配管をパイプラックや架台に取り付けるとき、配管を抱え込むようにして固定するのに使います。

上下方向のズレ(落下など)を防ぐ力には強い特徴がありますが、配管の軸方向(前後にズレる)力には弱いです。

配管をしっかりと動かないように固定したい場合は、「溶接」「クランプ支持」「スライド支持+止め金具」など、配管の動きを完全に止められる方法が必要になります。

Uボルトは、あくまで支える(受ける)役目なので、固定支持には向いていません。

(4)の解説 ⭕️

問題:冷媒配管の接続完了後は、窒素ガス、炭酸ガス、乾燥空気等を用いて気密試験を行う。

- 冷媒配管とは?

- 冷媒配管はエアコンや冷凍機などで「冷媒ガス(フロンなど)」を通す配管のことです。この配管にガス漏れがないかを調べるために気密試験(ガス漏れチェック)を実施します。

気密試験は一般的に窒素ガスを使います。窒素ガスは科学的に安定していて引火性もないので、安全性が高いのが特徴です。

気密試験に炭酸ガスや乾燥空気は使わないことが多い

国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」には、冷媒配管の気密試験は窒素ガス・炭酸ガス・乾燥空気等を用いて行うという記載があるため、炭酸ガスや乾燥空気の使用がNGなわけではありません。

しかし実際の現場で使うのは窒素ガス一択です。

問7

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:アングルフランジ工法では、低圧ダクトか高圧ダクトかにかかわらず、ダクトの吊り間隔は同じとしてよい。

- アングルフランジ工法とは?

- 金属製の枠(アングル)をダクトの端に取り付けて、アングルをボルト・ナットで接続する方法です。このフランジ構造自体が剛性が高いため、ダクト本体の圧力(低圧〜高圧)にかかわらず、一定の吊り間隔で支持できるという考え方に基づいて設計されています。

一方で「共板フランジ工法」の場合は、ダクトの圧力やサイズによって吊り間隔を変える必要があるので覚えておきましょう。

(2)の解説 ⭕️

問題:共板フランジ工法ダクトに使用するガスケットは、アングルフランジ工法ダクトに使用するガスケットより厚いものを使用する。

- 共板フランジ工法とは?

- ダクトの端を板金(鉄板)で折り返してフランジにする方法になります。鋼材(アングルなど)を使わないので軽量・安価ですが強度が低めです。

- ガスケットとは?

- 主に配管のフランジ(接続部)など静止部分の“すき間”を埋めて漏れを防ぐために使うシール材(密封材)です。水道管、ガス配管、空調配管、機械装置などの接合部で気密性や液密性を保つ目的で使用されます。

共板フランジ工法は板金だけで作られており、平滑性(平らさ)や剛性が低く、わずかなすき間ができやすいです。そのすき間から空気が漏れないようにするため、より厚めで柔らかいガスケットを使う必要があります。

(3)の解説 ❌️

問題:スパイラルダクトの差込接合では、鋼製ビスで固定し、ダクト用テープを二重巻きすれば、シール材の塗布は不要である。

- スパイラルダクトとは?

- 渦巻き状の鉄板で作られた円形のダクトのことです。軽くて丈夫なうえ施工も簡単なので、広く使われています。

- 差込接合とは?

- ダクトの端に「スピゴット」と呼ばれる細くなった部分を作り、別のダクトの中に差し込んで接合する方法です。

鋼製バンドやテープで固定するだけだと小さなすき間が残りやすく、長期使用でズレたり剥がれたりする恐れがあります。必ずシール材(シーラント)を塗って、気密を確保することが重要です。

(4)の解説 ⭕️

問題:亜鉛鉄板製長方形ダクトの板厚は、ダクト両端の寸法が異なる場合、その最大寸法による板圧とする。

ダクト(風を送る配管)は、風の圧力や強度のために板厚(鉄板の厚み)が決められています。特に長方形のダクトでは、以下のルールがあります。

板厚の基準の決め方

例えばダクトの断面が以下の場合、

- 横:300mm

- 縦:500mm

このときは500mm(大きい方)を基準に板厚を決めます。いちばん長い辺が変形しやすいため、大きい方に合わせた厚みで作らないとダクトがたわんだり壊れたりしやすくなるからです。

問8

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:機械室内の露出の給水管にグラスウール保温材で保温する場合、一般的に、保温筒、ポリエチレンフィルム、鉄線、アルミガラスクロスの順に施工する。

実際の施工では、外側の仕上げ材(アルミガラスクロス)を巻いてから、そのクロスを鉄線などで固定するのが正しい手順です。

正しい施工の順番

- 保温筒(グラスウールなど)▶配管を熱から守る断熱材

- ポリエチレンフィルム ▶湿気を防ぐ防湿シート

- アルミガラスクロス ▶外側の仕上げ材

- 鉄線やバンドで固定 ▶材料がズレないように固定

(2)の解説 ⭕️

問題:冷温水管の保温の施工において、ポリエチレンフィルムは、防湿のための補助剤として使用される。

冷温水管(冷たい水や温かい水が流れる管)は、温度差による結露が発生しやすいです。例えば夏に冷たい水が入ったコップの表面に水滴が付くようなイメージですね。結露は錆や腐食、漏電や火災などさまざまなトラブルを起こす要因になるため対策しなければなりません。

冷温水配管の結露を防ぐために使うのが防湿剤です。防湿剤の中でもよく使われるのが、ポリエチレンフィルムになります。

ポリエチレンフィルムの役割

- 水分(湿気)が断熱材に入るのを防ぐ

- 結露によるカビや腐食を防ぐ

- 材料の劣化を防ぐ

つまり冷温水管の保温材(グラスウールなど)の外側にポリエチレンフィルムを補助剤として巻くのが正しいやり方になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:蒸気管の壁又は床を貫通する場合、伸縮を考慮して、貫通部及びその前後約25mm程度は保温被覆を行わない。

蒸気配管は中を高温の蒸気が通るので、熱膨張(配管が伸び縮み)することがあります。この伸び縮みの動きが制限されると、配管が押し合ったり曲がったりして破損や歪みの原因になるため、貫通部とその前後(およそ25mm程度)は保温材でガチガチにしてはいけません。

(4)の解説 ⭕️

問題:保温の施工において、保温筒を二層以上重ねて所要の厚さにする場合は、保温筒の各層をそれぞれの鉄線で巻き締める。

保温材(この場合は保温筒)を二重に重ねて施工する場合、それぞれの層がズレないように個別に鉄線などでしっかり固定するのが基本です。個別に固定することで以下のメリットがあります。

- 断熱性能が安定する

- 材料のズレや落下を防ぐ

- 外装仕上げをしやすくする

なぜ一層ずつ巻くのか?

例えば二層まとめて巻いた場合、中の層がズレて断熱材のすき間ができやすいです。断熱材のすき間から熱が逃げやすくなるため、各層ごとに締めるという丁寧な施工が大事になります。

問9

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:冷却水ポンプ、冷水ポンプ及び冷却塔を起動し、冷水量及び冷却水量が規定流量であることを確認する。

冷凍機を試運転する前に、以下の補機を先に動かす必要があります。

| 補機 | 説明 |

| 冷水ポンプ | 冷凍機で作った冷たい水(冷水)を建物の中へ送るポンプ |

| 冷却水ポンプ | 冷凍機の部品を冷ますための冷却水を送るポンプ |

| 冷却塔 | 温められた冷却水を再び冷ます装置 |

なぜ流量の確認が必要なの?

冷水や冷却水の流量が不足していると、冷凍機が以下のエラーを起こします。

- 熱が逃げずに機械が加熱する

- 機械の保護装置が働いて停止する

- 水が流れないまま冷却すると凍結して壊れる

あらかじめ決められた流量(規定流量)がちゃんと流れているかを確認することがとても重要です。

(2)の解説 ❌️

問題:停止サーモスタットの設定値が冷水温度の既定値より高いことを確認する。

- 停止サーモスタットとは?

- サーモスタットは温度を測って、ある設定温度になったら機械を止めたり動かしたりする装置です。停止サーモスタットはその名の通り、冷水温度が設定より低くなりすぎたときに冷凍機を安全のために停止させるための装置になります。

冷水の温度が下がりすぎると配管内で水が凍ってしまい、配管や熱交換器が破損する恐れがあります。ある程度の温度より下がりすぎないように停止サーモスタットが働くわけです。

つまり「停止サーモスタットの設定値は、冷水温度の既定値より低くしなければならない」というのが正しい内容になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:冷水ポンプ、冷却水ポンプ及び冷却塔とのインターロックを確認してから冷凍機の起動スイッチを入れる。

- インターロックとは?

- ある機器が正しく動作していないと、別の機器を動かせないようにする安全装置のことです。

冷凍機は、冷水や冷却水の流れがきちんとあることを前提にして動きます。もし水の流れがなかったら、熱が逃がせず冷凍機が壊れるかもしれません。

| 補機 | 説明 |

| 冷水ポンプ | 冷凍機で作った冷たい水(冷水)を建物の中へ送るポンプ |

| 冷却水ポンプ | 冷凍機の部品を冷ますための冷却水を送るポンプ |

| 冷却塔 | 温められた冷却水を再び冷ます装置 |

これらの機器がちゃんと動いていることをセンサーなどで確認できないと、冷凍機が起動できないように設定されています。先にポンプ類の動作を確認(インターロック確認)してから、冷凍機を起動するのが正しい手順です。

(4)の解説 ⭕️

問題:冷水量が過度に減少した場合、断水リレーの作動により冷凍機が停止することを確認する。

冷凍機は、冷水の流れを使って建物や設備を冷やしています。もし冷水が流れていないと、熱をうまく逃がせなくなり、冷凍機が加熱して故障する恐れがあるため危険です。

- 断水リレーとは?

- 冷水の流れが止まったり、一定の流量を下回ったときに冷凍機を自動的に止める装置のことです。つまり冷水がないなら「危ないから冷凍機を止めよう!」という安全装置になります。

この選択肢では「冷水の量が足りなくなったときに、断水リレーが作動して冷凍機がちゃんと止まるかどうかを試運転で確認しましょう」と言っています。断水リレーの動作は確認は、冷凍機の試運転時に必ず確認すべき安全項目の一つです。

問10

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ペトロラタム系防食テープによる防食処置では、ペトロラタム系防食テープを1/2重ね1回巻きし、その上にプラスチックテープを1/2重ね1回巻きする。

- ペトロラタム系防食テープとは?

- ペトロラタム系とは、防食用の粘り気のあるテープで、鋼管などを水分・酸素・土壌の腐食成分から守るために使います。柔らかくて密着性が高く、下地処理が少なくても使いやすいのが特徴です。

巻き方のルール

- ペトロラタムテープ本体(防食テープ)を1/2重ねで巻く

▶「1/2重ね」とは、テープ幅の半分を次の巻で重ねることです。重ねて巻くことで2層分の厚みになります。 - その上からプラスチックテープ(仕上げテープ)を1/2重ねで巻く

▶外層として、機械的な強度や耐紫外線性の向上を目的に追加します。

ペトロラタムテープ(防食性能強化)とプラスチックテープ(擦れ・紫外線・土圧対策強化)の2種類を巻くことで、長期にわたる安定した防食効果が期待できます。

(2)の解説 ⭕️

問題:ブチルゴム系絶縁テープによる防食処置では、ブチルゴム系絶縁テープを1/2重ね2回巻きする。

- ブチルゴム系絶縁テープとは?

- ブチルゴムは非常に密着性・気密性・防水性に優れた素材です。通常は電気絶縁用の粘着テープとして知られていますが、配管や継手部の簡易な防食処置にも使われています。

ブチルゴム系絶縁テープは、主に簡易的な防食処置や補修用として使われることが多いです。ブチルゴムテープ単体で使うこともありますが、上からさらに仕上げテープ(ビニルテープやラップテープ)を巻くと、より保護効果がたかまります。

巻き方は1/2重ねで2回巻き

「1/2重ね」とは、テープ幅の半分を重ねながら巻くことです。1回巻きで2層の厚みになり、それを2回巻くので合計4層の厚みになります。

(3)の解説 ⭕️

問題:熱収縮剤による防食処置では、熱収縮テープを1/2重ね1回巻きし、バーナーで加熱収縮させる。

- 熱収縮剤とは?

- 加熱すると縮む特性をもった材料のことです。主に熱収縮テープや熱収縮チューブなどがあり、防水・防食・絶縁に使われます。

熱収縮剤は、地中に埋める鋼管の継ぎ目や腐食しやすい部分の処置に使います。通常のテープと違い加熱して密着させるタイプなので、より高い密封性・防水性があります。

熱収縮剤の巻き方と処理手順

- 熱収縮テープを1/2重ねで巻く

▶テープ幅の半分ずつ重ねて巻くと、2層の厚みになって強度がアップする - バーナーやヒートガンで加熱する

▶水や空気の入り込みを防ぎ、防食・防水効果が得られる

しっかり加熱して収縮させることが大事なので、現場では火加減や加熱ムラに注意する必要があります。

(4)の解説 ❌️

問題:防食テープ巻きを施した鋼管は、施工時に被覆が損傷しても、鉄部が露出する陽極部面積が小さい場合、腐食によって短期間に穴があく可能性は小さい。

- 防食テープとは?

- 鋼管を錆(腐食)から守るために巻くテープのことです。主にポリエチレンやブチルゴムなどの素材でできていて、空気や水を遮断します。

防食テープが巻いてあっても、どこか一部で傷付いて鉄が見えていると、そこから一気に腐食が進行する恐れがあります。これをガルバニック腐食(電気化学的腐食)や局部腐食(ピンホール)といいます。

- 小さな傷(陽極)

- 周囲が広く防食されている(陰極)

上記の状況だと陽極側に集中して電流が流れ、腐食が加速する現象が起きます。被膜が一部でも破れて鉄が露出すれば、たとえ小さな面積でも急速に穴があくリスクがあるということです。