問1

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:屋内消火栓設備の設置に係る工事の場合、工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

キーワードの整理

- 屋内消火栓設備とは?

- 建物内に設置されるホース付きの消火設備です。火災のときに建物の人や消防隊が使用します。

- 消防長とは?

- 消防組織のトップで、所属は消防本部になります。

- 消防署長とは?

- 消防本部の下にある消防署のリーダーです。

消防法では、消火設備の設置・工事をする際は、消防署に届け出して確認を受ける必要があります。設置基準がちゃんと守られているかを消防が確認します。

(2)の解説 ❌️

問題:搬入のための工事用車両を道路上に停めて一時的に作業を行う場合、警察署長に道路占用許可申請書を提出しなければならない。

- 道路占用許可とは?

- 道路を長期間占有する場合に必要な許可です。足場や仮設物を置くなどが該当します。申請先は道路管理者であり、国道なら国交省、県道なら県、市道なら市です。

一時的な駐車・作業の場合は、道路占用許可ではなく交通規制の許可が必要です。このとき申請するのは警察署長ですが、提出する内容は道路使用許可になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:高圧ガス保安法で定められている高圧ガス製造届出書は、都道府県知事あるいは指定都市の長に届出なければならない。

- 高圧ガスとは?

- 液化ガスや圧縮ガスなど、一定以上の圧力を持つガスのことです。事故が起きると爆発や中毒などの危険があるため、設置や変更には厳しい規制があります。

高圧ガス設備は事故時のリスクが大きいため、事前に行政(都道府県や政令指定都市)が安全性を確認します。

(4)の解説 ⭕️

問題:原動機の定格出力が7.5kW以上の送風機を設置する場合、騒音規制法の特定施設設置届出書(騒音)を市町村長に提出しなければならない。

- 騒音規制法とは?

- 工場や事業場から出る騒音を規制する法律です。送風機・圧縮機・発電機など騒音が出やすい機械を設置する際は、容量によって届出が必要になります。

騒音規制法では、原動機定格出力が7.5kW以上の送風機などは特定施設に分類されます。特定施設を設置する場合は、事前に届出をしなければなりません。

問2

答えはここをタップ

3が間違い!

ネットワーク工程表の見方が分からない方は、コチラの記事を参考にしてください。

▶後日更新

(1)の解説 ⭕️

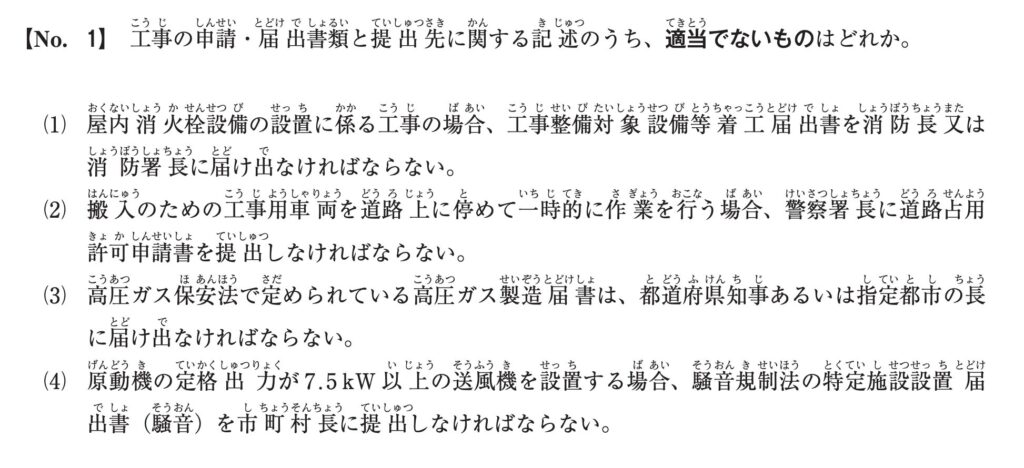

問題:クリティカルパスは1本で、所要日数は30日である。

- クリティカルパスとは?

- プロジェクト全体の所要日数を決めるもっとも時間のかかる経路のことです。この経路が1日でも遅れると、全体の工期も遅れてしまうため「絶対に遅らせてはいけないルート」になります。

| ルート(経路) | 日数計算 | 所要日数 |

| ①→②→④→⑧ | 7+8+14 | 29日 |

| ①→②→④→⑤→⑥→⑧ | 7+8+0+6+7 | 28日 |

| ①→②→④→⑤→⑥→⑦→⑧ | 7+8+0+6+0+9 | 30日 |

| ①→②→⑤→⑥→⑧ | 7+6+6+7 | 26日 |

| ①→②→⑤→⑥→⑦→⑧ | 7+6+6+0+9 | 28日 |

| ①→③→⑦→⑧ | 6+12+9 | 27日 |

(2)の解説 ⭕️

問題:作業内容Bのトータルフロートは、3日である。

- トータルフロートとは?

- 対象の作業がどれくらい遅れても大丈夫かを示す余裕日数のことです。総所要日数から逆算して、いつまでに作業を開始すればいいかが分かります。

トータルフロートは、対象作業の最遅完了時刻−作業日数−最早開始時刻で求めることができます。

作業Bの最遅完了時刻を求めよう!

問題のネットワーク工程表の総所要日数(クリティカルパス)は30日です。終点⑧から③まで21日必要なため、作業Bの最遅完了時刻は30日−21日=9日となります。

作業Bの最早開始時刻を求めよう!

作業Bは始点①からダイレクトで開始となるため、最早開始時刻は0日となります。

作業Bのトータルフロートは3日!

9日(最遅完了時刻)−6日(作業Bの作業日数)−0日(最早開始時刻)=3日なので、作業Bのトータルフロート3日となります。

(3)の解説 ❌️

問題:作業内容Iのフリーフロートは、1日である。

- フリーフロートとは?

- その作業が遅れても、次の作業に影響を及ぼさない余裕時間のことです。全体工期にも影響を与えないのが特徴です。

(4)の解説 ⭕️

問題:作業内容Iの作業日数が3日遅延すれば、クリティカルパスが変更となり所要日数は1日遅延する。

問3

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:パレート図は、データをプロットして結んだ折れ線と管理限界線により、データの時間的変化や異常なばらつきがわかる。

(2)の解説 ⭕️

問題:特性要因図とは、問題としている特性とそれに影響を与えると想定される要因との関係を魚の骨のような図に体系的に整理したものである。

(3)の解説 ⭕️

問題:散布図とは、グラフに点をプロットしたもので、点の分布状態より2つのデータの相関関係がわかる。

(4)の解説 ⭕️

問題:層別とは、データの特性を適当な範囲別にいくつかのグループに分けることをいい、データ全体の傾向や管理対象範囲の把握が容易になる等の効果がある。

問4

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:事業者は、建設工事において重大災害が発生した場合は、労働基準監督署に速やかに報告しなければならない。

(2)の解説 ⭕️

問題:事業者は、既設汚水ピット内で作業を行う場合は、その日の作業を開始する前に当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

(3)の解説 ⭕️

問題:ハインリッヒの法則では、1件の重大事故の背後には29件の軽度の事故、さらに300件のヒヤリ・ハットがあるといわれている。

(4)の解説 ❌️

問題:送配電線の近くでクレーン作業を行う場合、特別高圧電線からは1.2m以上の離隔距離を確保しなければならない。

問5

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:排水用水中モーターポンプの据付け位置は、排水槽への排水流入口から離れた場所とする。

(2)の解説 ❌️

問題:防振基礎の場合は、大きな揺れに対応するために耐震ストッパーは設けない。

(3)の解説 ⭕️

問題:横形ポンプを2台以上並べて設置する場合、各ポンプ基礎の間隔は、一般的に、500mm以上とする。

(4)の解説 ⭕️

問題:ポンプ本体とモータの軸の水平は、カップリング面、ポンプの吐出し及び吸込みフランジ面の水平及び垂直を水準器で確認する。

問6

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:冷温水横走り配管(上り勾配の往き管)の径違い管を偏心レジューザ−で接続する場合、管内の下面に段差ができないように接続する。

(2)の解説 ⭕️

問題:建物のエキスパンションジョイント部を跨ぐ配管においては、変位を吸収するためフレキシブルジョイントを設置する。

(3)の解説 ⭕️

問題:冷温水配管の主管から枝管を分岐する場合、エルボを3個以上用いて、管の伸縮を吸収できるようにする。

(4)の解説 ⭕️

問題:飲料用高置タンクからの給水配管の完了後、管内の洗浄において末端部で遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで消毒する。

問7

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:コイルの上流側のダクトが30度を超える急拡大となる場合は、整流板を設けて風量の分布を平均化する。

(2)の解説 ⭕️

問題:排煙ダクトと排煙機との接続は、フランジ接合とする。

(3)の解説 ❌️

問題:亜鉛鉄板製スパイラルダクトは、亜鉛鉄板をらせん状にはぜ機械掛けしたもので、高圧ダクトには使用できない。

(4)の解説 ⭕️

問題:パネル形の排煙口は、排煙ダクト内の気流方向とパネルの回転軸が平行となる向きに取り付ける。

問8

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ホルムアルデヒド放散量は、「F☆☆☆☆」のように表示され、☆の数が多いほどホルムアルデヒド放散量が少ないことを示す。

(2)の解説 ⭕️

問題:ポリスチレンフォーム保温材は、優れた独立気泡体を有し、吸水、吸湿がほとんどないため、水分による断熱性能の低下が小さい。

(3)の解説 ❌️

問題:グラスウール保温板の24K、32K、40K等の表示は、保温材の耐熱温度を表すもので、数値が大きいほど耐熱温度が高い。

(4)の解説 ⭕️

問題:ステンレス鋼板製(SUS444製を除く。)貯湯タンクを保温する際は、タンク本体にエポキシ系塗装等を施すことにより、タンク本体と保温材とを絶縁する。

問9

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ボイラーの試運転では、地震感知装置による燃料停止を確認する。

(2)の解説 ⭕️

問題:軸封装置がメカニカルシールのポンプの試運転では、しゅう動部からほとんど漏水がないことを確認する。

(3)の解説 ⭕️

問題:冷凍機の試運転では、温度調節器による自動発停の作動を確認する。

(4)の解説 ❌️

問題:揚水ポンプの試運転では、高置タンクの満水警報の発報により、揚水ポンプが停止することを確認する。

問10

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:蒸気配管系統に配管用炭素鋼鋼管(黒)を使用する場合、蒸気管(往き管)は、還水管よりも腐食が発生しやすい。

(2)の解説 ⭕️

問題:電気防食法における外部電源方式では、直流電源装置のマイナス端子に被防食体を接続する。

(3)の解説 ⭕️

問題:溶融めっきは、金属を高温で溶融させた槽中に被処理材を浸漬したのち引き上げ、非処理材の表面に金属被覆を形成させる防食方法である。

(4)の解説 ⭕️

問題:密閉系冷温水配管では、ほとんど酸素が供給されないので配管の腐食速度は遅い。