問21 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:氷蓄熱方式の氷生成装置は、スタティック方式とダイナミック方式がある。

- スタティック方式とは?

- 蓄熱槽の中にコイル(熱交換器)を設置し、そこに冷媒を流してコイル周囲の水を直接凍らせ、コイル表面に氷を作る方式です。

- ダイナミック方式とは?

- 別の場所で作った氷(シャーベット状、氷片状など)を水槽内に投入し、氷と水を混ぜて蓄熱する方式です。

(2)の解説 ⭕️

問題:熱源の運転時間を選択する自由度があり、高効率な運転が可能である。

蓄熱方式は電気料金が安い夜間電力を利用して熱を貯め、日中に使用することで効率的な運転が可能になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:氷蓄熱方式は、氷の融解潜熱を利用するため、水蓄熱方式に比べて蓄熱槽容量を小さくできる。

同じものを同じだけ冷やすなら、水より氷のほうがよく冷えます。氷を貯めておける槽の大きさは、水の槽よりも小さくてOKということです。

(4)の解説 ❌️

問題:二次側配管系を開放回路とした場合、密閉回路に比べてポンプ揚程が小さくなる。

- 開放回路とは?

- 冷却塔など大気に開放されている部分がある配管のことです。水の高さの差(静水圧)を克服するための揚程が必要になります。

- 密閉回路とは?

- 空気が入らず完全に閉じた配管のことです。ポンプは主に配管内の摩擦損失だけを克服すればよいので、高低差の影響をほぼ受けません。

開放回路では冷却塔が建物の屋上にある場合など、水をその高さまで押し上げるためにポンプ揚程が必要になります。ポンプの必要揚程は摩擦損失+高さの差となるので、開放回路のほうがポンプ揚程は大きいです。

問22 選択問題

答えはここをタップ

2が正解!

条件を整理

✅️室内で目標とするCO₂濃度

▶1.0✕10-³㎥/㎥

✅️外の空気のCO₂濃度

▶0.4✕10-³㎥/㎥

✅️室内で発生するCO₂量

▶0.3㎥/h

外から空気を入れるとCO₂が薄まります。「発生するCO₂の量」と「濃度の差」で、必要な外気の量が分かります。

使う計算式は、

必要換気量=発生CO₂量/室内で許される濃度ー外気濃度

=0.3/(0.001-0.0004)

=0.3/0.0006

=500

(2)の500㎥/hが正解!

ちなみに10-³(マイナス3乗)の計算方法は?

答えからいうと10÷10÷10÷10÷10です。

- 10✕10✕10=1,000(10の3乗)

- 10✕10=100(10の2乗)

- 10✕1=10(10の1乗)

- 10÷10=1(10の0乗)

- 10÷10÷10=0.1(10のマイナス1乗)

- 10÷10÷10÷10=0.01(10のマイナス2乗)

- 10÷10÷10÷10÷10=0.001(10のマイナス3乗)

問23 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ボイラー室の換気量は、室内発熱を除去するための換気量のほか、燃焼用空気量を考慮したものとする。

(2)の解説 ⭕️

問題:火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、排気筒の有効断面積は、燃料の燃焼に伴う理論排ガス量、排気筒の高さ等から算出する。

(3)の解説 ❌️

問題:開放式燃焼器具を使用する室は、燃焼用空気を必要とするので、第二種機械換気方式とし、周囲の室より正圧とする。

ガスストーブやガスコンロなどの開放式燃焼器具は、室内の空気を使って燃焼します。そのため十分な燃焼用空気を供給しつつ、燃焼で発生したCO₂や一酸化炭素などのガスを外に出す必要があるわけです。

- 第二種機械換気方式とは?

- ファンを使って室内に外気を押し込むことで室内の気圧が高くなり、窓や排気口から自然と空気が排出される換気方式になります。

CO₂などは空気より重いので、第二種機械換気方式だと上手く排出されない恐れがあります。開放式燃焼器具を使う室の換気方法は、室内の空気を外に吸い出す第三種機械換気方式を使うのが正解です。

(4)の解説 ⭕️

問題:室内で、有毒ガス、粉じん等の室内汚染の発生源が限定される場合には、局所換気を行う。

問24 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:排煙口の手動開放装置のうち、手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面からおおむね1.8mの高さとする。

(2)の解説 ⭕️

問題:機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。

(3)の解説 ⭕️

問題:自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。

(4)の解説 ❌️

問題:天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

排煙口は天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分が正解です。煙は熱で軽くなり天井付近に溜まるので、天井付近に排煙口が必要になります。

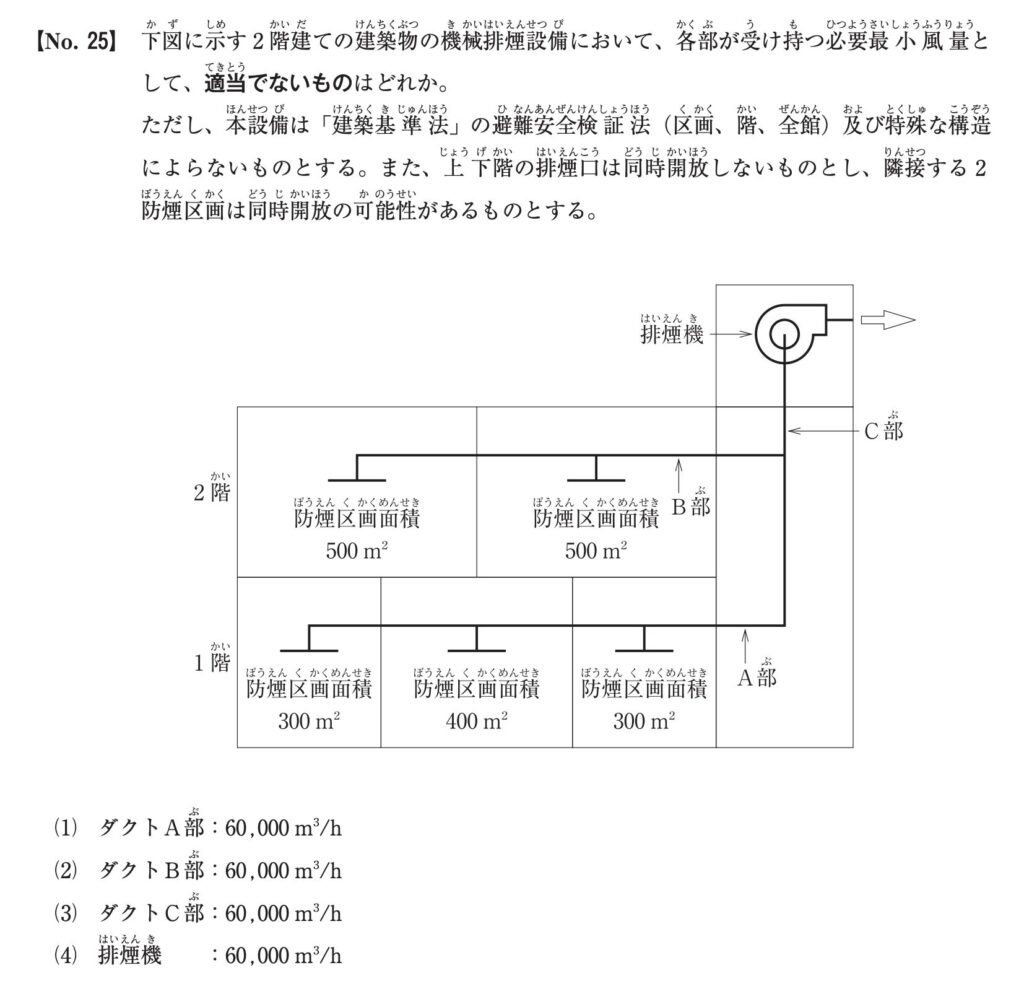

問25 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

- 防煙区画に必要な排煙量(風量)

- 必要風量(㎥/h)=防煙区画面積✕60(㎥/h・㎡)

- 排煙機の能力の決め方

- 最大の防煙区画の面積 × 2 × 60(㎥/h)

同じフロアで2以上の防煙区画がある場合は、隣り合う2部屋を合算して面積が大きい方を採用して考えます。例えば1階には300㎡・400㎡・300㎡の3部屋ありますが、「300+400=700」と「400+300=700」でいずれも700㎡になります。

- ダクトA部の必要風量

- 700㎡(合算防煙区画面積)✕60=42,000㎥/h

- ダクトB・C部の必要風量

- 1,000㎡(合算防煙区画面積)✕60=60,000㎥/h

※問題文に「上下階の排煙口は同時開放しないものとする」とあるため、C部は1階と2階を比較して大きい方を採用します。

- 排煙機の能力

- 500㎡(最大防煙区画面積)✕2✕60=60,000㎥/h

※実際には、さらに1.1(余裕係数)などを掛けて能力に余裕をもたせます。

ということで(1)が間違いです。

問26 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:配水管から給水管を分岐する箇所での配水管内の最大静水圧は、0.98MPaを超えないようにする。

- 静水圧とは?

- 水が静止しているときの圧力のことです。上水道の配水管では、高すぎる圧力は配管の破損や漏水の原因になります。

配水管から給水管を分岐する箇所での配水管内の最大静水圧は、0.74MPaを超えないように定められています。ちなみに最小動水圧は0.15MPa〜0.2MPaが標準です。

0.74MPa以下である理由

配水管は一般的に1MPa以上の耐圧を持っていますが、使用時は安全性を確保するために余裕を見て0.74MPa以下とされています。バルブの急閉止などで瞬間的に圧力が上がることもあるため、通常運転圧力は余裕があったほうがいいわけです。

(2)の解説 ⭕️

問題:排水管を軟弱層が浅い地盤に敷設する場合には、管底以下、管径の1/5〜1/2程度(最低15cm)を砂又は良質土に置き換える。

(3)の解説 ⭕️

問題:水の供給を受ける者の給水装置は、耐圧性能試験により1.75MPaの静水圧を1分間加えたときに、水漏れ、変形・破損その他の異常を生じないものとする。

(4)の解説 ⭕️

問題:2階建て建物への直結の給水を確保するためには、排水管の最小動水圧は、0.15〜0.2MPaを標準とする。

問27 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:管きょの管径が変化する場合の接続方法は、原則として水面接合又は管頂接合とする。

下水道の管をつなぐとき、太い管から細い管または細い管から太い管へ接続することがあります。太さが違う配管を接続するときに使用される方法が水面接合と管頂接合です。

- 水面接合とは?

- 上流と下流の配管をつなぐときに、水の流れる面が同じ高さになるように合わせる方法です。水がスムーズに流れ、段差による溜まりや詰まりを防ぐことができます。

- 管頂接合とは?

- 下水管の天井部分をピッタリそろえて合わせる方法です。勾配が異なる管でも、空気や圧力が乱れにくくなります。

- 水面接合 ▶計算で出した水面(流れる水の高さ)をそろえて繋ぐ(効率重視)

- 管頂接合 ▶管のてっぺん(内側上部)同士をそろえて繋ぐ(安全・簡便)

(2)の解説 ❌️

問題:分流式の下水管きょにおける最小管径は、一般的に、汚水管きょでは150mm、雨水管きょでは200mmとする。

- 分流式下水道とは?

- 汚水管と雨水管が別々になっている方式です。それぞれの性質に合わせて、管の大きさや勾配が決められています。

分流式下水道の配管基準

✅️汚水管は最低200mm

汚水は流量が少なくても固形物が流れることもあるので、詰まり防止のため太めの管が必要です。

✅️雨水管は最低250mm

ゲリラ豪雨などの大雨のとき大量の水を流す必要があるため、より大きめな管が必要になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:管きょの流速は、計画下水道に対し、原則として汚水管きょでは0.6〜3.0m/s、雨水管きょでは0.8〜3.0m/sとする。

下水道を流れる水の速さは速すぎても遅すぎてもダメで、適正な範囲が決められています。

汚水管きょは0.6〜3.0m/s

0.6m/s未満だと、流れが遅すぎてごみや泥が沈殿して詰まりやすくなります。3.0m/sを超えると水の勢いが強すぎて、管が摩耗したり破損の原因になるわけです。

雨水管きょは0.8〜3.0m/s

雨水は短時間に大量に流れる場合があります。雨水管は急な豪雨でも水が溜まらず一気に排水できる能力が必要なため、汚水管よりも最低値を高く設定しています。

(4)の解説 ⭕️

問題:地表勾配が急な管きょの接続は、段差接合又は階段接合とする。

- 段差接合とは?

- 上流側と下流側の管の底に段差をつけて接続する方法です。主に坂道など地表の傾斜が急な場所で、管の勾配(傾き)を急にできない場合などに使います。

- 階段接合とは?

- 管の底に0.3mくらいずつの小さな階段を連続してつける方法です。主に大きな下水管やコンクリートで作った現場打ち管など、流量が多い場所で使います。

勾配が急な配管だと水が加速しやすく、管の摩耗や破損しやすくなってしまいます。段差接合や階段接合を取り入れることで、水の勢いを和らげて流速をコントロールするわけです。

問28 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:水道直結増圧方式は、ポンプ直送方式に比べて、給水引き込み管の管径が小さくなる。

- 水道直結増圧方式とは?

- 受水槽や高置水槽を設けず、道路の配水管(水道本管)からの水を給水管に直結し、途中に増圧ポンプを設置して水圧を高めることで、中高層階の各蛇口まで直接水道水を給水する方式です。

水道直結増圧方式はタンクを使わず、水道本管から直接すべての給水をまかなう方式です。最大需要時でも対応できる水量を確保するため、引き込み管(本管から建物に入る管)の口径も大きくする必要があります。

(2)の解説 ⭕️

問題:受水タンク本体又は出口配管には、地震時の配管破損等への対応として緊急遮断弁を設ける。

(3)の解説 ⭕️

問題:器具給水負荷単位は、公衆用で使う場合よりも私室用で使う場合の方が、小さい値になる傾向がある。

(4)の解説 ⭕️

問題:受水タンクの保守点検スペースは、上部は1m以上とし、周囲及び下部は0.6m以上とする。

問29 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:吐水口空間とは、給水栓又は給水管の吐水口端とあふれ縁との垂直距離をいい、この空間を十分確保することで逆流汚染を防止する。

(2)の解説 ⭕️

問題:水道用直結加圧形ポンプユニットには、配水管への逆流を防止するため、吸込み側に逆流防止装置を設ける。

(3)の解説 ❌️

水道直結増圧方式の立て管には、断水時に配管内が負圧にならないように、最上部にエア抜き弁を設ける。

エア抜き弁ではなく吸排気弁を設けるのが正解です。

- エア抜き弁とは?

- 配管内に空気が溜まると、水がスムーズに流れなくなります。エア抜き弁は、配管内の「余分な空気」を外に逃がすための弁です。

- 吸排気弁とは?

- 配管内に空気が溜まった場合は、エア抜き弁と同じように空気を外に逃がします。さらに配管内が負圧のとき、たくさんの空気を素早く吸い込んで逆流を防止してくれる弁です。

(4)の解説 ⭕️

問題:高層建築物では、高層部、低層部等の給水系統のゾーニング等により、給水圧力が400〜500kPaを超えないようにする。

給水圧力が高すぎると、蛇口や器具が壊れたり水漏れの原因になります。一般的に建物内の給水設備は500kPa(0.5MPa)を上限とするのが基準です。

高層ビルでは上の階ほど水圧が低く、下の階ほど水圧が高くなります。階ごとに給水系統を分けるゾーニングによって、度の海でも適切な圧力を保つようにしているわけです。

問30 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:中央式給湯設備の貯湯タンク内の湯温は、レジオネラ属菌対策のため、60℃以上とする。

(2)の解説 ⭕️

問題:瞬間湯沸器の1号は、流量1L/minの水の温度を25℃上昇させる能力を表しており、加熱能力は約1.74kWである。

(3)の解説 ⭕️

問題:中央式給湯設備の返湯管が複数ある場合、湯が均等に循環するよう各系統に定流量弁を設ける。

(4)の解説 ❌️

問題:中央式給湯設備の循環経路に気水分離器を取り付ける場合は、配管経路の圧力の高い位置に設置する。

- 気水分離器とは?

- 給湯配管の中には空気が混ざることがあります。空気が混ざると水の流れが悪くなったりポンプに負担がかかるので、配管内の水から空気を取り除く装置が気水分離器です。

空気は水よりも軽いので、自然と高い位置に集まります。気水分離器は配管の高い位置に設置するのが正解です。

圧力の高い位置ってなに?

水には重さがあるので、配管の下の方ほど圧力が高くなります。気水分離器を取り付ける位置は、圧力でいうと低い位置になるわけです。