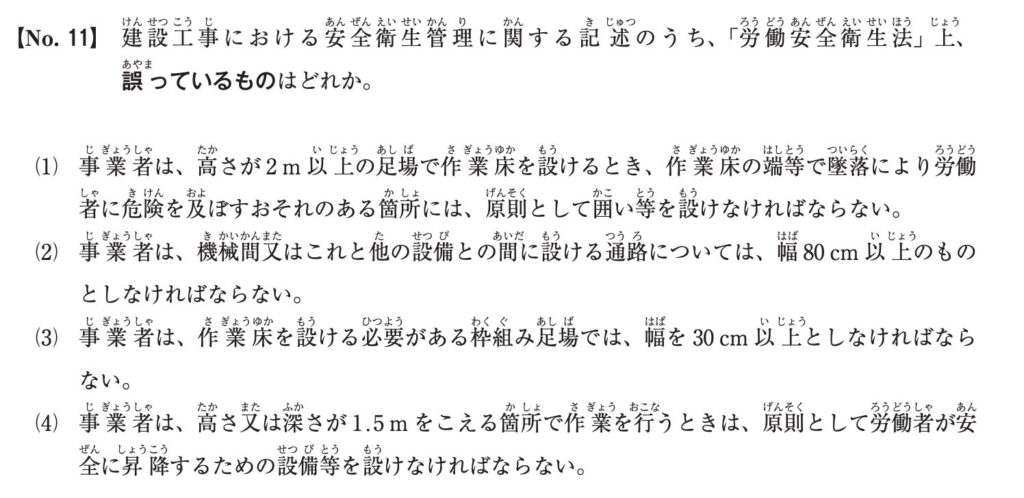

問11

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:事業者は、高さが2m以上の足場で作業床を設けるとき、作業床の端等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、原則として囲い等を設けなければならない。

(2)の解説 ⭕️

問題:事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80cm以上のものとしなければならない。

(3)の解説 ❌️

問題:事業者は、作業床を設ける必要がある枠組み足場では、幅を30cm以上としなければならない。

(4)の解説 ⭕️

問題:事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは、原則として労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

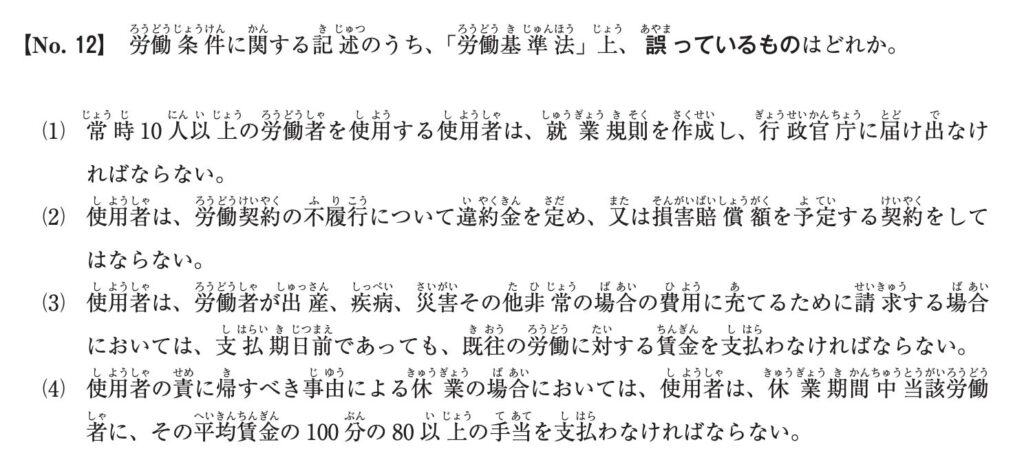

問12

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

(2)の解説 ⭕️

問題:使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(3)の解説 ⭕️

問題:使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

(4)の解説 ❌️

問題:使用者の責に帰すべき自由にする休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者二、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。

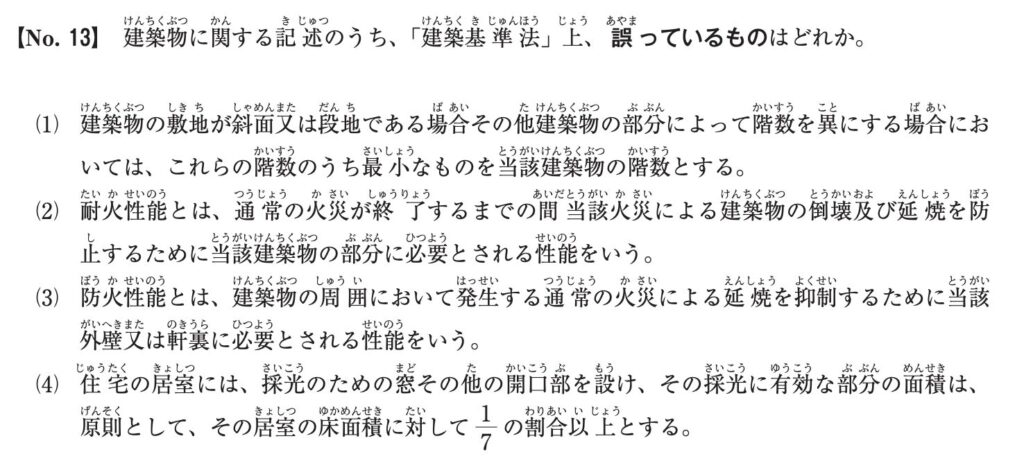

問13

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最小なものを当該建築物の階数とする。

(2)の解説 ⭕️

問題:耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

(3)の解説 ⭕️

問題:防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

(4)の解説 ⭕️

問題:住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7の割合以上とする。

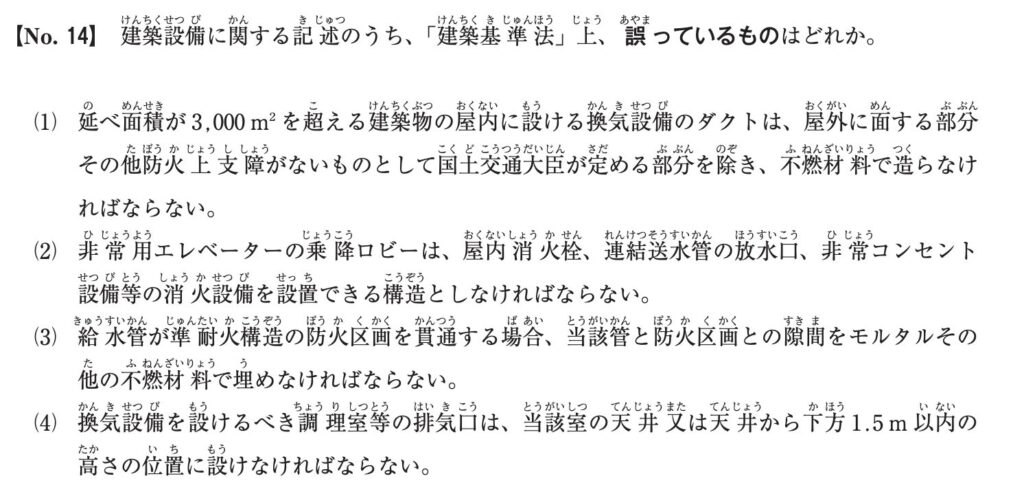

問14

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:延べ面積が3,000㎡をこえる建築物の屋内に設ける換気設備のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料を造らなければならない。

(2)の解説 ⭕️

問題:非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。

(3)の解説 ⭕️

問題:給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該管と防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

(4)の解説 ❌️

問題:換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方1.5m以内の高さの位置に設けなければならない。

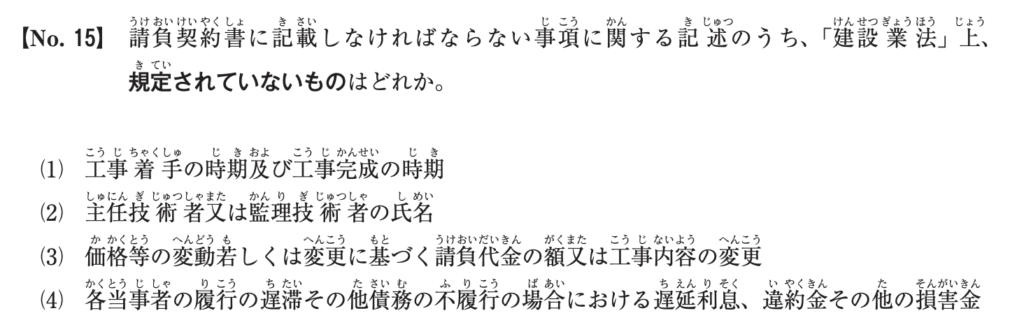

問15

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:工事着手の時期及び工事完成の時期

(2)の解説 ❌️

問題:主任技術者又は監理技術者の氏名

(3)の解説 ⭕️

問題:価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(4)の解説 ⭕️

問題:各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

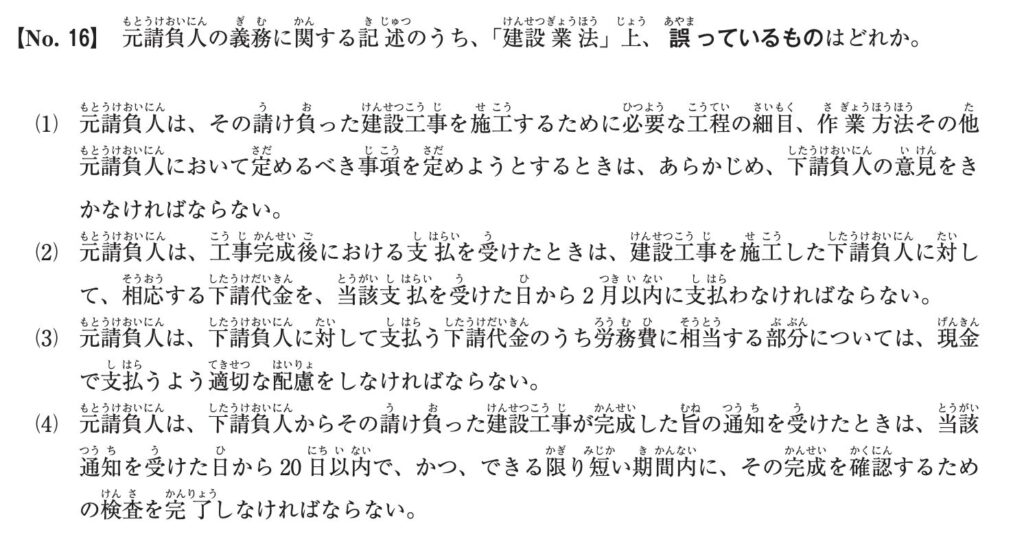

問16

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。

(2)の解説 ❌️

問題:元請負人は、工事完成後における支払を受けたときは、建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から2月以内に支払わなければならない。

(3)の解説 ⭕️

問題:元請負人は、下請負人に対して支払う下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

(4)の解説 ⭕️

問題:元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

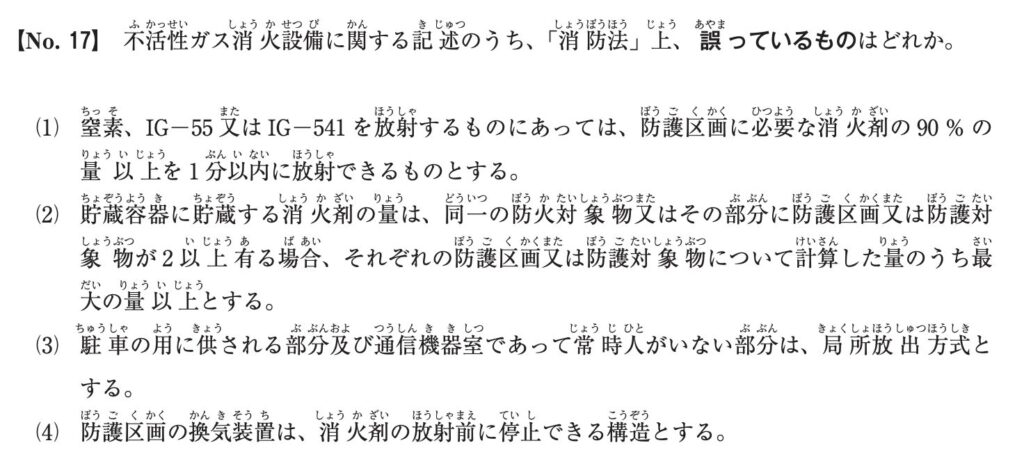

問17

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:窒素、IG-55又はIG-541を放射するものにあっては、防護区画に必要な消火剤の90%n量以上を1分以内に放射できるものとする。

(2)の解説 ⭕️

問題:貯蔵容器に貯蔵する消火剤の量は、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が2以上ある場合、それぞれの防護区画又は防護対象物について計算した量のうち最大の量以上とする。

(3)の解説 ❌️

問題:駐車の用に供される部分及び通信機器室であって常時人が居ない部分は、局所放出方式とする。

(4)の解説 ⭕️

問題:防護区画の換気装置は、消火剤の放射前に停止できる構造とする。

問18

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:非常電源を附置する。

(2)の解説 ❌️

問題:消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に、専用の単口形の送水口を附置する。

(3)の解説 ⭕️

問題:開放形スプリンクラーヘッドを用いる一斉開放弁又は手動式開放弁は、放水区域ごとに設ける。

(4)の解説 ⭕️

問題:送水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとする。

問19

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画その他の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

(2)の解説 ⭕️

問題:分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

(3)の解説 ⭕️

問題:対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

(4)の解説 ⭕️

問題:対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等を、発注者に書面で報告しなければならない。

問20

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:第一種フロン類充填回就業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

(2)の解説 ⭕️

問題:第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填するときは、第一種フロン類充填回収業者が充填を行わなければならない。

(3)の解説 ⭕️

問題:第一種フロン類充填回収業者が委託を受けてフロン類の充填を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者に充填証明書を交付しなければならない。

(4)の解説 ❌️

問題:フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充填回収業者に破壊証明書を送付しなくてよい。