問11

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:使用電圧100V回路の金属製ボックスには、D種接地工事を施す。

金属製のボックス(分電盤やスイッチボックス)は、電気が通りやすい導体です。ここに電気が誤って流れてしまうと、感電事故や火災の原因になります。

電気コードがボックスの中で断線して、

金属製の箱に電気が触れたら…?

そのまま放っておくと、ボックスに触れた人に電気が流れてしまう恐れがあります。

万が一ボックスに電気が流れても安全に地面へ逃がすために、接地(アース)工事が必要になるわけです。

- D種接地工事とは?

- 接地工事にはA〜Dの種類がありますが、100V回路や一般的な低圧機器に使われるのがD種接地工事になります。接地抵抗の基準は100Ω以下です。

100Ω以下の抵抗で地面に繋がっていれば、漏電時にブレーカーがすぐ落ちるようにできます。

Ω(オーム)は電気の流れにくさを表す単位

- 0Ω ▶ 電気がスイスイ流れる

- 1Ω ▶ ちょっとだけ電気が流れにくい

- 100Ω ▶ もっと電気が流れにくい

一般家庭や通常の設備では「0.1MΩ(100,000Ω)以上」が安全の目安となります。

100Ω以下の抵抗で地面に繋がっていると、漏れた電気が他の場所より地面に向かうようになるため触れた人間が感電しないという仕組みです。

(2)の解説 ⭕️

問題:使用電圧100Vの屋外機器への分岐回路には、漏電遮断器を使用する。

- 漏電遮断器とは?

- 電気が漏れたら自動で電気を止めてくれるブレーカーのことです。

屋外で漏電遮断器が付いていないと、火花が出て火事になったり感電事故が起こるリスクが高まります。

屋外は「水に濡れる」「ほこりが入る」「動物がかじる」など、トラブルが起こりやすい環境です。電気が漏れたときすぐにストップできるよう、安全装置(漏電遮断器)を付けておく必要があります。

問題文にある分岐回路について

✅️幹線:電柱から建物または分電盤までの太い電線

✅️分岐回路:分電盤やブレーカーから各機器(屋外機器、照明、コンセントなど)までの電線部分

(3)の解説 ⭕️

問題:高低差のあるケーブルラックに敷設するケーブルは、ケーブルラックの子げたに固定する。

- ケーブルラックとは?

- ケーブルラックとは、電気ケーブルをきちんと並べて支えるための棚(はしご)みたいなものです。家やビルの天井裏・工場などで、電線を通すために使われています。

- 1階から2階へケーブルを通したい

- 天井から床へケーブルを下ろしたい

このようにケーブルを通す場所に高低差があると、ケーブルが重力で下にずり落ちることがあります。ケーブルが落ちたり・緩んだり・引っ張られたりしないようにケーブルラックの子げた(補助の棒)にケーブルを縛って固定します。

ケーブルを固定しておくことで、ケーブルが重みで切れる・曲がるのを防ぎ▶火災や感電事故を防ぎ▶ケーブルが安全で長持ちするわけです。

(4)の解説 ❌️

問題:低圧電路の電線相互間の熱絶縁抵抗は、使用電圧が高いほど低い値とする。

- 熱絶縁抵抗とは?

- 電線と電線の間にある電気が漏れにくいかどうかを表す安全のバロメーターです。

絶縁抵抗が高い▶電気が止まってる▶安全

絶縁抵抗が低い▶電気が漏れてるかも▶危険

電圧が高ければ高いほど電気が漏れやすくなるので、もっとしっかり絶縁しないといけません。使用電圧が高くなるほど絶縁抵抗の基準も高くなるのが正解です。

問12

答えはここをタップ

2が間違い!

三相誘導電動機について知ろう!

三相誘導電動機は、工場やビルなどで使われている「大きな電気のモーター」のことです。

- 三相交流という3本の電線で流れる電気を使う

- 電気をモーターに送るとグルグル回る見えない磁石ができる

- 見えない磁石がモーターの中の金属を引っ張ってクルクル回る

- モーターが動く力で、さまざまな機械を動かすことができる

(1)の解説 ⭕️

問題:制御盤から電動機までの配線は、CVケーブル又はEM-CEケーブルで接続する。

| 名称 | 特徴 |

| CVケーブル | 丈夫でよく使われる電線、電動機によく使われる |

| EM-CEケーブル | 何年生で、火が広がりにくい安全なケーブル |

| 制御盤 | 電気を動かしたり止めたりする「操作ボックス」みたいなもの |

| 電動機 (モーター) | 電気で回る機械、ファンやポンプを動かす |

電動機(モーター)を動かすには、電気を流す線(ケーブル)が必要です。安全に電気が送れると認証されているのがCVケーブル・EM-CEケーブルになります。

(2)の解説 ❌️

問題:制御盤からスターデルタ始動方式の電動機までの配線は、4本の電線で接続する。

- スターデルタ(Y-Δ)始動方式とは?

- 三相誘導電動機を動かすときに、動き出しの電力を節約する方法になります。

①スター(Y)結線で始動 ▶ 約1/3の電流で動き出す

②加速後にデルタ(Δ)結線切り替え ▶ 通常運転となる

スターデルタはスター結線とデルタ結線でそれぞれ3本ずつ電線が必要なため、合計6本つなぐ必要があります。

(3)の解説 ⭕️

問題:電動機の保護回路には、過負荷及び欠相を保護できる継電器を使用する。

- 過負荷(かふか)、欠相(けっそう)とは?

- ✅️過負荷 ▶ 電気を流しすぎたり、モーターに重い仕事をさせ過ぎること

✅️欠相 ▶ 3本ある電線のうち1本が切れたり、電気が来なくなること

電動機(モーター)は、たくさんの電気を使って回る機械です。上記のようなトラブルが起きると壊れてしまうことがあります。特に三相電動機の欠相は、焼損や事故につながる非常に危険な状態です。

継電器はモーターを守る安全装置

過負荷や欠相からモーターを守るために、継電器(リレー)という装置を使います。

- 過負荷リレー ▶ モーターが熱くなり過ぎたら電気を切る

- 欠相リレー ▶ 電線が1本でも切れたらすぐに止める

電動機の故障を防ぐために過負荷と欠相の両方を見張ってくれる継電器(リレー)を付けることは、とても正しい対応と言えるでしょう。

(4)の解説 ⭕️

問題:インバータ装置は、商用周波数から任意の周波数に変換して、電動機を可変速運転する。

- インバーターとは?

- 私達の家庭や工場・ビルで使われる電気は商用周波数になっています。インバーターは電気の周波数を自由に変えることができる装置です。

商用周波数

東日本 ▶ 50Hz

西日本 ▶ 60Hz

インバーターを使うと電動機(モーター)のスピードを自由に調整できる可変速運転が可能となります。

もっとゆっくりにしたい(例:20Hz)

もっと速くしたい(例:80Hz)

可変速運転ができることでエネルギーをムダにすることなく(省エネ)、動きをなめらかにできます。

| 使い方 | どうしたい? | 目的 |

| エレベーター | ゆっくりスタート、ゆっくりストップ | ガクッとしないように |

| 換気扇 | 弱・中・強を切り替える | 節電・快適さ |

| コンベアー | 商品に合わせてスピード調整 | 効率よく運ぶ |

問13

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:コンクリートの中性化とは、一般的に、コンクリート表面で接する空気中の酸素の作用により、アルカリ性を失っていく現象をいう。

- 中性化とは?

- アルカリ性(pH8〜14)の物質がアルカリ性を失い、中性(pH7)に近づいていく現象のこと。ちなみにpH1〜6は酸性です。

コンクリートはもともとアルカリ性(pH12〜13)であり、アルカリ性のおかげで中に入っている鉄筋が錆びにくくなっています。

コンクリートが中性化する流れ

- 時間が経つとコンクリートが劣化していく(ひび割れ等)

- 空気中の二酸化炭素(CO₂)がコンクリート内に染み込む

- 二酸化炭素がコンクリート内の水酸化カルシウムと反応する

- 炭酸カルシウムが作られ、アルカリ性を失っていく

- コンクリートの性質が中性(pH7)に近づいていく

コンクリートがアルカリ性を失うと、内部の鉄筋が錆びやすくなります。鉄筋が錆びると膨張するので、コンクリートにひび割れや剥がれが起こり、建物の耐久性や安全性が落ちてしまうわけです。

- 中性化を引き起こすのは二酸化炭素(CO₂)

- 鉄筋を直接錆びさせるのは酸素(O₂)

(2)の解説 ⭕️

問題:水セメント比が小さく密実なコンクリートほど中性化する進行は遅くなる。

- 水セメント比とは?

- 水セメント比は、セメントに対してどれくらい水を混ぜたかを表す割合です。

✅️水セメント比60% ▶ 水多め(シャバシャバ)

✅️水セメント比40% ▶ 水少なめ(ギュッと固い)

水が少ないとコンクリートがギュッと固くて密になり、空気中の二酸化炭素(CO₂)が入りにくくなります。二酸化炭素が入りにくいほど、中性化を遅らせることが可能です。

(3)の解説 ⭕️

問題:コンクリート打込み時に生じるコールドジョイントは、構造上の欠陥となりやすい。

- コールドジョイントとは?

- コンクリートを複数回に分けて流し込む(打ち込む)と、乾燥する時間がバラバラになるため隙間や線ができてしまう現象を言います。

①最初に入れたコンクリートが固まり始めた

②その上に新しいコンクリートを流した

③2つの間に隙間や線ができてしまった

コールドジョイントは、コンクリートとコンクリートがしっかりくっつかないことがあります。

❌️強度が弱くなる

❌️水や空気が入りやすい

❌️ひび割れが起きやすい

❌️錆や劣化が進みやすい

😱構造上の欠陥になりやすい!

(4)の解説 ⭕️

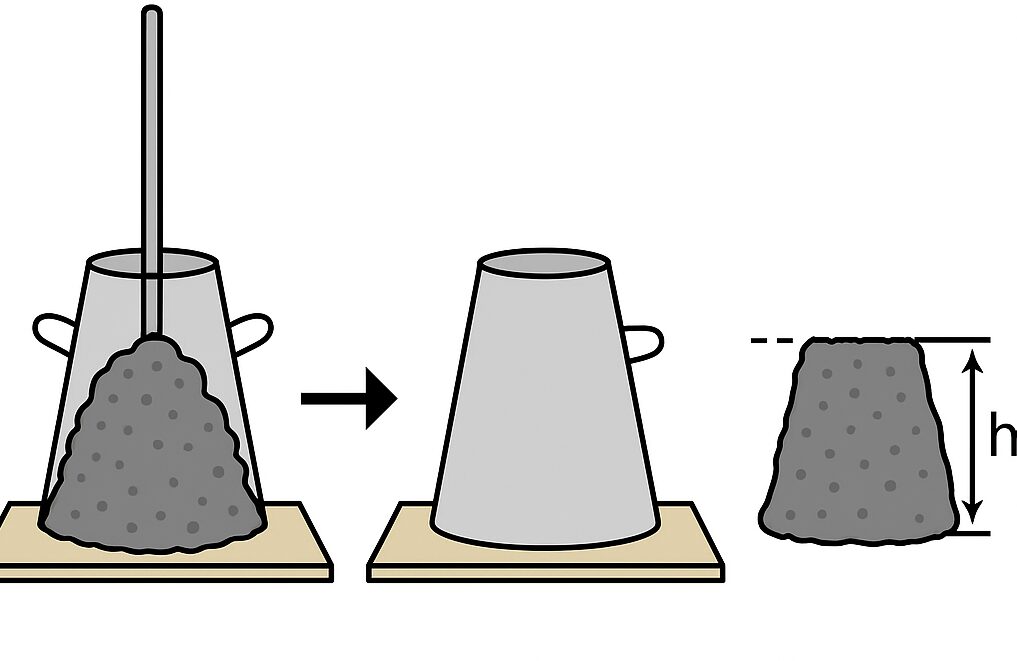

問題:スランプ値は、コンクリートのワーカビリティーを評価する指標の1つである。

- スランプ値とは?

- スランプ値はコンクリートがどれくらい柔らかいか、流しやすいかを図るための数字です。カラーコーンのような金属の型に生コンクリートをギュッと詰め込み、型を引き抜いたときに生コンクリートがどれくらい下がるかを測ります。

この問題では、コンクリートがどれくらい扱いやすいかをワーカビリティーと呼んでいます。流しやすさ、型への収まりやすさ、きれいに固まるかなどを表す言葉です。

| スランプ値 | 意味 | ワーカビリティー |

| 大きい (よく下がる) | 柔らかい・流しやすい | 高い |

| 小さい (あまり下がらない) | 固め・流しにくい | 低い |

問14

答えはここをタップ

4が正解!

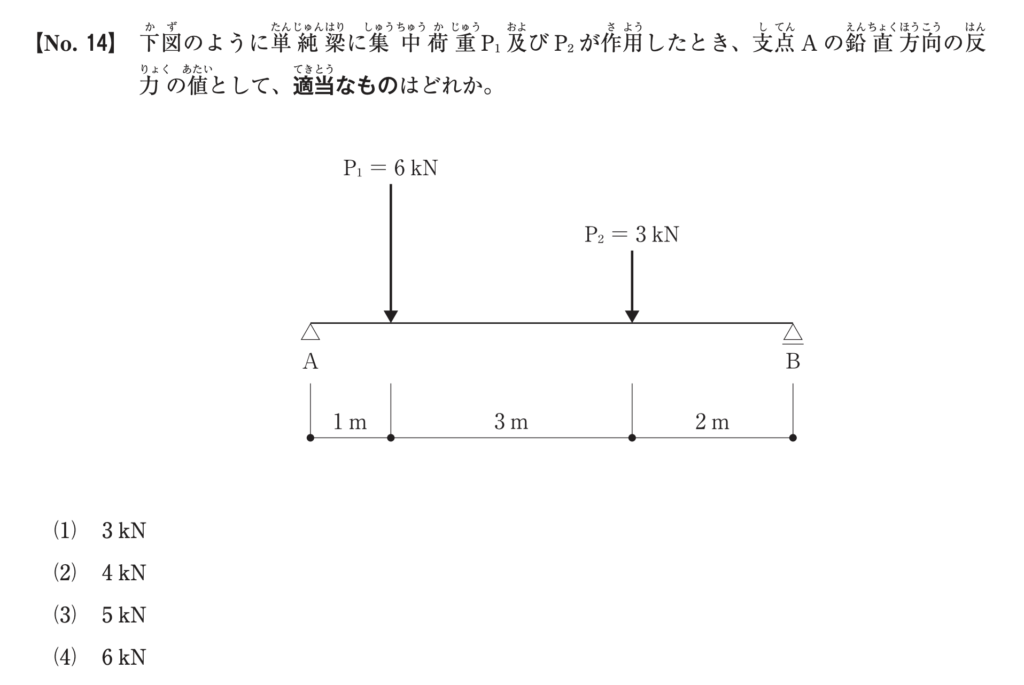

- 単純梁とは?

- 長い板(はり)を両端で支えている状態のこと。

- 集中荷重とは?

- 重いものが「ある1点」にだけギュッと重さをかけること。

- 支点Aの鉛直方向の反力とは?

- Aの場所が、板を下から支えている力のこと。

板の上に重りが2つ乗ってるとき、左端(支点A)がどれくらい頑張って板を支えてるかを計算して答える問題になります。

- 問題文の条件

- ✅️P₁=6kN ▶ 左から1mの位置

✅️P₂=3kN ▶ 左から4mの位置

✅️支点A ▶ 左端

✅️支点B ▶ 右端(全長は6m)

重り(P₁とP₂)が2つ乗ってることによって、支点Aを中心に時計の針みたいにグルグル回ろうとする力(モーメント)が働きます。しかし支点Bがあることによってモーメントを止めているわけです。

まずは支点Bがどれだけの力で支えているかを計算していきましょう。

①まずは支点Bが何kNで支えてるか求める

P₁(6kN)は支点Aから1mの位置にある

▶6kN✕1m=6

P₂(3kN)は支点Aから4mの位置にある

▶3kN✕4m=12

6+12=18

18のバランスを6m離れた支点Bが止めている

▶18÷6=3kN 支点Bは3kNで支えている

②次に全体の重さを求める

全体の重さ(P₁+P₂)は6kN+3kN=9kN

③最後に支点Aが何kN支えてるか求める

全体の重さ−支点B=支点A

▶9kN−3kN=6kN

支点Aは6kNで支えている!

問15

答えはここをタップ

4が間違い!

この問題は、省エネ対策になっていないものを選ぶ問題です。

(1)の解説 ⭕️

問題:建物の出入口には、風除室を設ける。

- 風除室とは?

- スーパーやショッピングモールの出入口など、ドアが二重構造になっている小さなスペースを風除室と言います。

・外から自動ドアを開ける

・小さなスペース(風除室)に入る

・さらにもう一つドアを開けて店内に入る

風除室を設ける理由は、外の空気が中に入りすぎないようにするためです。店内は、夏は涼しく冬は暖かい快適な空間が維持されていますが、ドア開閉のたびに外の空気が入ってくるとエアコンの効きが悪くなって電気代も高くなってしまいます。

風除室があることで、

- 外の空気をブロックできる

- 快適な室内環境が維持できる

- 冷暖房のエネルギーが節約できる

風除室は立派な省エネ対策です。

(2)の解説 ⭕️

問題:東西面の窓面積を極力減らす建築計画とする。

太陽の光(熱)の入り方に注目!

- 東側の窓 ▶ 朝日が直撃☀️

- 西側の窓 ▶ 夕日が直撃☀️

東西の窓から直射日光がたくさん入ってくると、部屋の中がとても暑くなってしまいます。夏場は冷房運転でたくさんエネルギーを使うため、電気代が大幅アップです。

東西の窓を減らす・小さくすることで、

- 熱の侵入が少なくなる

- 冷房のエネルギー消費が減る

- 電気代が節約できる(省エネ)

(3)の解説 ⭕️

問題:窓には、ダブルスキン、エアフローウインドウ等を用いる。

- ダブルスキンとは?

- 窓と窓のあいだに空気の層がある二重構造の窓のことをダブルスキンと言います。空気の層があることで、「夏は外の熱が中に入りにくい」「冬は中の熱が外に逃げにくい」断熱性・保温性がアップするわけです。水筒と似た構造ですね。

- エアフローウインドウとは?

- ダブルスキンの空気の層に風を送る構造のことです。風を送ることで、「熱が溜まりにくい」「結露しにくい」といったメリットがあります。

夏場に水を入れたコップはすぐにぬるくなってしまいますが、水筒に入れた水は冷たさを長時間キープできます。窓をダブルスキンにすることも同じ効果が得られるため、省エネ対策としてかなり有効です。

(4)の解説 ❌️

問題:非空調室は、建物の外周部より、なるべく内側に配置する。

- 非空調室とは?

- 倉庫・階段室・トイレ・EVホールなど、エアコンを使わない部屋のことを非空調室と言います。

- 外周部とは?

- 建物の外壁に面した場所のことです。

非空調室は建物の内側ではなく、外側においた方が省エネ効果が高くなります。建物の外からは「夏は熱が入ってくる」「冬は熱が逃げていく」ので、人が活動する部屋が外周部にある場合は空調が必要です。

非空調室を外側に置くと…!

- 外からの熱や寒さを非空調室で受け止められる(風除室の役割)

- 内側にある人が使う部屋まで熱や寒さが届かなくなる

- エアコンの負担が減るから省エネになる!

問16

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:変風量単一ダクト方式は、定風量単一ダクト方式に比べ、送風機動力を節減できる。

- 定風量方式(CAV)とは?

- 常に決まった量の空気を送る方法になります。ずっと強モードで送風している扇風機のようなイメージです。

- 変風量方式(VAV)とは?

- 部屋の温度や人数に合わせて、空気の量を増やしたり減らしたりする方法になります。ムダを減らせるのが特徴です。

- 送風機動力とは?

- 風を送るファン(送風機)が使うエネルギーのことです。空気をたくさん送ると、それだけファンの力(電気代)が必要になります。

変風量方式は、室温が下がってきたら風の量を少なくできます。必要なときだけ頑張るので、ファンがムダなエネルギーを使いません。つまり、送風機動力を節減(エネルギーを節約)できるということです。

(2)の解説 ⭕️

問題:変風量単一ダクト方式では、必要外気量の確保等のため、最小風量の設定を行う。

変風量方式では、空調の負荷(冷やす・温める必要)に応じて風を減らすことが可能です。しかし風の量をゼロにしてしまうと以下のデメリットがあります。

❌️中の空気がよどんでしまう

❌️外の空気(新鮮な空気)が入らなくなる

❌️CO₂がたまって人が眠くなってしまう

これらのデメリットを防止するために、最低限の風(最小風量)だけは送るように設定する必要があるわけです。

(3)の解説 ❌️

問題:ダクト併用ファンコイルユニット方式は、全空気方式に比べ、外気冷房を行いやすい。

- ダクト併用ファンコイルユニット(FCU)方式とは?

- ・部屋の冷暖房▶FCU(水を使う)で行う

・換気(外気の取り入れ)▶ダクトで運ぶ

つまり冷暖房と換気を別々のルートで行うのがダクト併用FCU方式になります。

- ファンコイルユニット(FCU)とは?

- 冷温水発生機という別の機械が作った冷水・温水を使って冷暖房するエアコンの仲間です。

- 外気冷房とは?

- 外が寒い日はエアコンを使わなくても、外の空気を部屋に入れれば冷房の代わりになるよね!という方法になります。

ダクト併用ファンコイルユニット方式は、換気と空調が分かれているので、以下の特徴から外気冷房がやりにくいです。

❌️外の空気をたくさん送るような制御がしにくい

❌️FCU(冷暖房側)が外気を送る設計になっていない

つまり外の空気を使っての冷房がやりづらい設計ということです。

外気冷房がやりやすいのは全空調方式!

- 全空気方式は冷暖房も換気もすべて空気でやる方式

- 空気の量や温度をまとめてコントロールできるので外気冷房しやすい

(4)の解説 ⭕️

問題:ダクト併用ファンコイルユニット方式は、全空気方式に比べ、一般的に、搬送動力が小さい。

- 搬送動力とは?

- 空気や水を運ぶためのファンやポンプのエネルギー(電力)のこと。

空気より水のほうが、たくさんの熱を小さな体積で運べます。

🌪️全空気方式 ▶ 大きなダクトで大量の空気を送る(大きなファンが必要)

💧FCU方式 ▶ 細い配管で水を送るだけ(ポンプでOK)

同じ量の熱を送る場合、全空調方式では大きなファンを動かす必要がありますが、FCU方式なら小さなポンプで足りるため搬送動力が小さいということです。

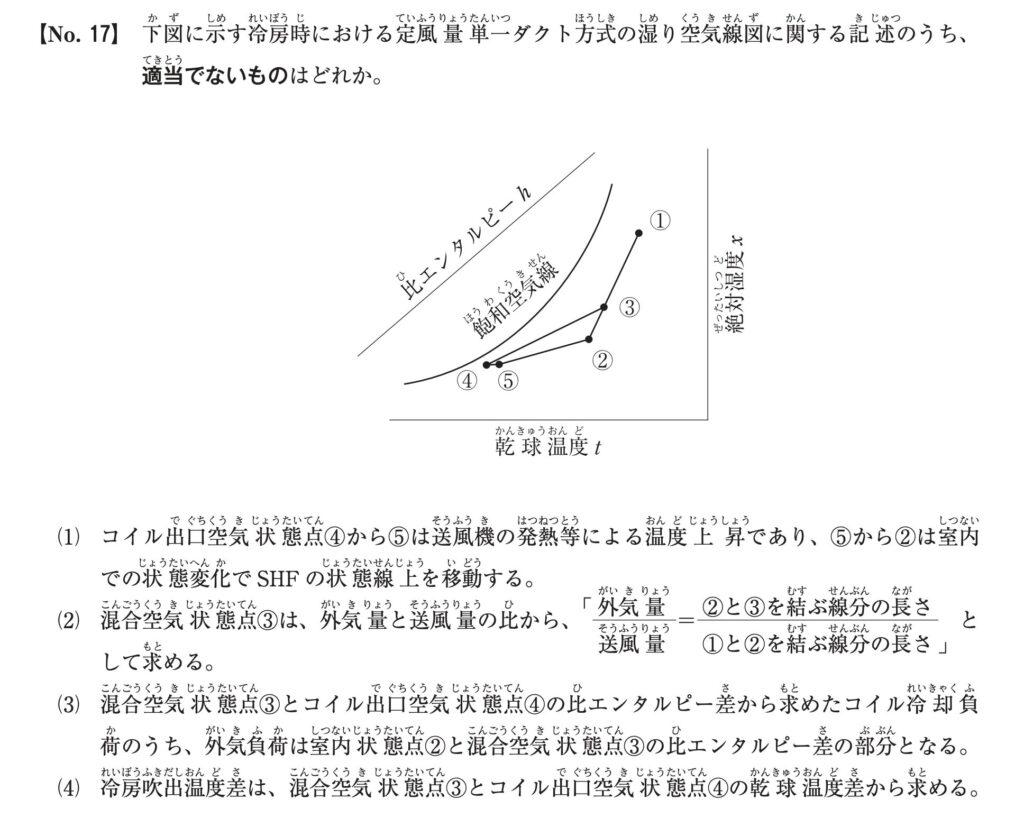

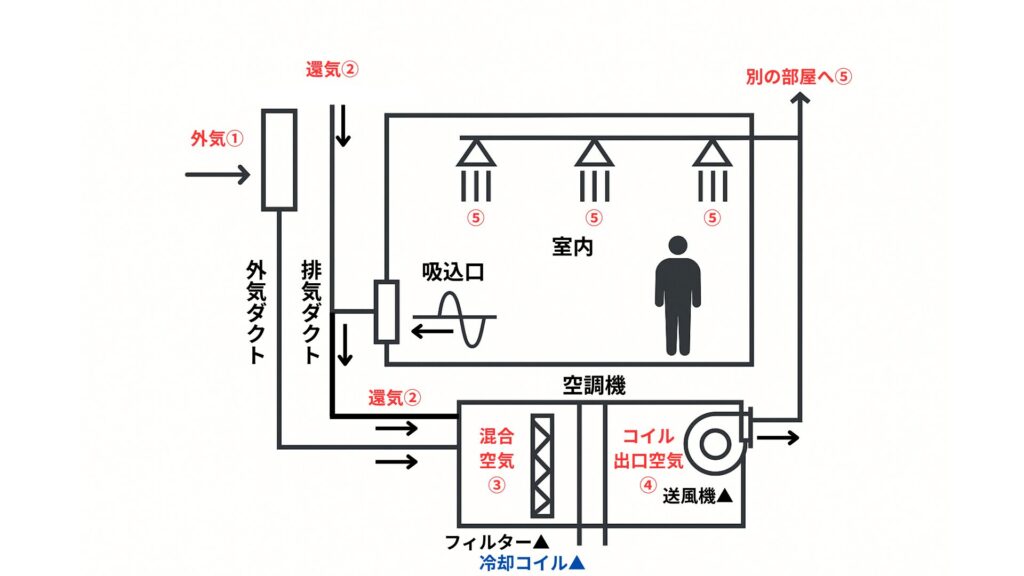

問17

答えはここをタップ

4が間違い!

①〜⑤は空調機前後の空気の状態を表している

- ①▶外の空気(外気)

- ②▶室内で使った空気(還気)

- ③▶外気と還気の混合空気(冷却コイル入口)

- ④▶冷却コイル出口空気

- ⑤▶送風機でちょっと温められた空気

(1)の解説 ⭕️

問題:コイル出口空気状態点④から⑤は送風機の発熱等による温度上昇であり、⑤から②は室内での状態変化でSHFの状態線上を移動する。

- ④▶⑤の変化

- 冷却された空気④が送風機を通るとき、送風機のモーターなどの発熱の影響でちょっとだけ温まり、⑤になります。

④▶⑤はわずかに温度が上がるだけの変化であり、湿度は変化しません。

- ⑤▶②の変化

- 空気⑤は部屋の中に吹き出されて、室内で熱や水分をやり取りして②(還気)になります。この間の状態変化は、SHF(室内顕熱負荷率)に基づいた状態線上にあります。

⑤▶②は、室内の熱を受けて変化する空気の動きを表しているということです。

(2)の解説 ⭕️

問題:混合空気状態点③は、外気料と送風量の比から、「外気量/送風量=②と③を結ぶ線の長さ/①と②を結ぶ線の長さ」として求める。

空調で部屋に新しい空気を取り入れるとき、

- 外からの空気(外気①)

- 部屋で使った空気(還気②)

この2つを混ぜることで、③混合空気(冷却コイル入口)ができます。

- 問題文を簡単にいうと…

- 外から入ってくる空気(①)と、部屋から戻ってきた空気(②)を混ぜると、その混ざった空気(③)の状態は、空気線図「①と②を結んだ直線」の上にできます。

どこにできるかは、「外気をどれくらい入れたか(=外気取入れ率)」で決まります。

(3)の解説 ⭕️

問題:混合空気状態点③とコイル出口空気状態点④の比エンタルピー差から求めたコイル冷却負荷のうち、外気負荷は室内状態点②と混合空気状態点③の比エンタルピー差の部分となる。

| 用語 | 意味 |

| 混合空気③ | 外気①と室内からの戻り空気②が混ざった空気 |

| コイル出口空気④ | 冷却されたあとの空気(すごく冷たい) |

| 比エンタルピー差 | 空気のエネルギーの差。温度や湿度の変化を表す「熱の量」みたいなもの |

| コイル冷却負荷 | 空気を冷やすために必要なエネルギー |

| 外気負荷 | 外から入ってきた空気を冷やすために必要なエネルギー |

- 問題文を簡単にいうと…

- 冷却コイルで空気を冷やすための「全部のエネルギー(③→④の差)のうち、「外気を冷やすためのエネルギー」は室内からの戻り空気②と、混ざった空気③の間のエネルギー差です。

- ③→④ ▶ 全体で冷やした分

- ②→③ ▶ 外気が混ざって余計に熱くなった分

その差分が「外気のせいで増えた負荷=外気負荷」ってことです。

(4)の解説 ❌️

問題:冷房吹出温度差は、混合空気状態点③とコイル出口空気状態点④の乾球温度差から求める。

- 冷房吹出温度差とは?

- 「室内に吹き出す空気の温度」と「室内で使われた空気の温度」の差になります。つまり③−④ではなく、⑤−②の温度差で求めるのが正解です。

③は室内で使われた空気の温度に、外気の温度もミックスされている状況です。

④はコイルで冷やされて限りなく室内に吹き出す温度と近いですが、送風機を通る際に送風機の熱を受けて少しだけ温度が上がります。よって実際に室内に吹き出す温度ではありません。

| 比較する点 | 表すもの | 分かること |

| ③−④ | コイルで冷やした温度差 | コイルの冷却量が分かる |

| ⑤−② | 吹き出し空気と室内空気の差 | ・部屋をどれだけ冷やせるか ・どれくらいの風量が必要か ・快適な冷房になっているか |

問18

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:実効温度差は、外壁面全日射量、外壁日射吸収率、外壁表面熱伝達率等の要因により変わる。

- 実効温度差とは?

- 実効温度差とは、冷房のときの壁からの熱の入り方を考えるために使う特別な温度差のことです。

通常の温度差は「外の気温−室内の気温」ですが、夏の昼間は太陽の光(日射)で壁がすごく熱くなるため、「ただの外気温」では足りないんです。

「日射」や「壁の性質」などを考慮して、より現実的な温度差として考えるのが実効温度差になります。

| 要素 | 説明 |

| 外壁面全日射量 | 太陽からその壁にどれだけ光が当たるか |

| 外壁日射吸収率 | 壁がどれだけ日射を吸収して熱くなるか (黒い壁は高い) |

| 外壁表面熱伝達率 | 壁の表面からどれだけ熱が空気に伝わるか |

実効温度差は壁の温まり方によって代わり、壁にたくさん日が当たっていたり黒くて熱を吸収しやすいと、実効温度差は大きくなります。

(2)の解説 ⭕️

問題:壁体の構造が同じであっても、壁体表面の熱伝達率が大きくなるほど、熱通過率は大きくなる。

| キーワード | 説明 |

| 壁体の構造が同じ | 壁の中身(厚さや材料など)が同じという意味 |

| 表面の熱伝達率 | 空気が壁の表面にどれだけ効率よく熱を伝えるかを表す数字 (数字が大きいほど壁の外の熱が中に伝わりやすい) |

| 熱通過率(U値) | 壁全体を通して熱がどれくらい通り抜けるかを表す値 (数字が大きいほど冷暖房が外に逃げやすい=断熱性能が低い) |

たとえ中の構造が同じ壁でも、外の空気がガンガン熱を伝える(熱伝達率が高い)と熱がどんどん通ってきて、熱通過率(U値)も上がります。

(3)の解説 ⭕️

問題:暖房負荷計算では、暖房室が外気に面したドアを有する場合、隙間風負荷を考慮する。

- 問題文を簡単にいうと…

- 寒い日に外に面したドアがある部屋だと、ドアの隙間などから冷たい風(隙間風)が入ってきます。部屋の中を暖かく保つためには、隙間風の分も暖める必要があります。

隙間風のせいで必要になる暖房エネルギーのことを隙間風負荷といいます。

(4)の解説 ❌️

問題:暖房負荷計算では、外壁の負荷は、一般的に、実効温度差を用いて計算する。

- 実効温度差のおさらい

- 実効温度差とは、冷房のときの壁からの熱の入り方を考えるために使う特別な温度差のことです。

通常の温度差は「外の気温−室内の気温」ですが、夏の昼間は太陽の光(日射)で壁がすごく熱くなるため、「ただの外気温」では足りないんです。

「日射」や「壁の性質」などを考慮して、より現実的な温度差として考えるのが実効温度差になります。

暖房では「ふつうの温度差(外気温−室温)」を使うため、実効温度差は使いません。

問19

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:加湿器は、冷温水ポンプとのインターロックを設定する。

- インターロックとは?

- ある機器が動くとき、他の機器も連動して動くようにする仕組みのことです。

加湿器は部屋の湿度を調整するための機械であり、冷温水ポンプは部屋の温度(冷暖房)を調整するための水を送る機械です。

湿度(加湿器)と温度(冷温水ポンプ)の目的が違うので、普通はこの2つを直接連動させることはありません。

加湿器は何とインターロックする?

加湿器は、加湿用の水を供給する装置や蒸気ボイラーなどと連動します。例えば「水が来ていないときは加湿器を停止する」ようにインターロックします。

(2)の解説 ⭕️

問題:冷却塔のファンは、冷却塔の冷却水出口温度による二位置制御とする。

| キーワード | 説明 |

| 冷却塔 | 建物の中で温まった冷却水を、外気と接触させて冷やす設備。建物の屋上にあることが多い。 |

| 冷却塔ファン (送風機) | 外の空気を使って、水を冷やすための風を作る。 |

| 冷却水出口温度 | 冷却塔で冷やした水が、外に出るときの温度のこと。 |

| 二位置制御 | スイッチの「ON/OFF」みたいに、動くor止まるの2パターンで制御する方式。 |

- 問題文を詳しくいうと…

- 冷却塔のファンは、水の出口温度が「設定温度より高いor低い」でファンをON/OFFするシンプルな制御(二位置制御)で動かしているということです。

✅️水温が設定温度より高い▶ファンを動かす(ON)

✅️水温が設定温度より低い▶ファンを止める(OFF)

(3)の解説 ⭕️

問題:外気取入れダンパーは、空気調和機の運転開始時に一定時間、閉とする。

| キーワード | 説明 |

| 外気取入れダンパー | 建物の中に、外の空気(外気)を取り込む際に開閉する扉のような部品。 |

| 空気調和機の運転開始時 | エアコン設備をスイッチONした直後のこと。 |

| 一定時間、閉とする | 運転開始から少しの間は、ダンパーを閉じたままにするという意味。 |

運転開始時に外気取入れダンパーを「閉」にしておく理由は、建物内の空調を安定させるためです。エアコンをつけたとき、いきなり外の冷たい空気や暑い空気が大量に入ってきたら、室温が急に変わって快適な状態にするのが大変になります。

- 室内の空気だけで冷暖房運転を始める

- 少し経ってからゆっくりと外気を取り入れる

空調の立ち上がりを安定させる工夫として、ダンパーを一時的に閉じておきます。

(4)の解説 ⭕️

問題:加湿器は、代表室内の湿度調節機による二位置制御とする。

| キーワード | 説明 |

| 加湿器 | 空気に水分(湿気)を足す装置。空気が乾燥しているときに活躍する。 |

| 代表室内の湿度調節器 | 建物の中の代表的な部屋(事務室など)に設置された湿度センサー。 |

| 二位置制御 | スイッチの「ON/OFF」みたいに、動くor止まるの2パターンで制御する方式。 |

✅️湿度センサーが設定値以下▶加湿器を動かす(ON)

✅️湿度センサーが設定値以上▶加湿器を止める(OFF)

加湿器の制御は、実際の現場でも二位置制御がよく使われています。湿度は温度よりも制御が難しく、細かくやりすぎると制御が不安定になることがあるからです。

問20

答えはここをタップ

4が間違い!

- 地域冷暖房とは?

- 1ヶ所の大きな工場(熱源センター)で作った冷暖房のエネルギーを、周りのビルやマンションにパイプで届ける仕組みです。

(1)の解説 ⭕️

問題:地域冷暖房には、熱源の集約化により、人件費の節約が図れること、火災や騒音のおそれが小さくなること等の利点がある。

地域冷暖房のメリット

✅️人件費が減る ▶建物ごとに機械や人を置かなくていい

✅️火事の心配が減る ▶ボイラーなど火を使う設備を1ヶ所で管理できる

✅️騒音が少ない ▶外に大きな室外機などが無いから騒音が少ない

地域冷暖房は「安全・静か・低コスト」という面で、とても効率が良い仕組みといえます。

(2)の解説 ⭕️

問題:地域冷暖房の社会的な利点には、大気汚染防止、二酸化炭素排出量削減等の総合的な環境保全効果がある。

地域冷暖房の社会的メリット

✅️大気汚染の防止 ▶各建物にボイラーやエンジンが無いから煙やガスを減らせる

✅️CO₂が少なくなる ▶大きな設備1つの方が効率良く、CO₂が少ない

地域冷暖房を使うと空気がキレイに保てて地球環境に優しいため、社会全体にとってメリットが多いといえます。

(3)の解説 ⭕️

問題:建物ごとに熱源機器を設置する必要がないため、熱需要者側の建物は床面積の利用率が高くなる。

- 問題文を簡単にいうと…

- 地域冷暖房なら建物ごとに熱を作る機械を設置する必要がないため、冷暖房を必要としている人がいる建物はお店やオフィス・部屋のスペースが増えて有効活用できる。

通常は建物ごとに大きな機械室(熱源室)を作って、ボイラーなどの機械を置きます。しかし地域冷暖房では建物の中にボイラーや冷凍機を置く必要がありません。熱を作る機械はすべて外部(地域の中央プラント)に設置されています。

建物の中に機械を置かない分、建物の床面積のムダが減る(スペースを有効活用できる)というわけです。

(4)の解説 ❌️

問題:地下鉄の排熱、ゴミ焼却熱等の未利用排熱は、地域冷暖房には利用することができない。

- 問題文を簡単にいうと…

- 地下鉄やゴミ焼却のときで出る熱は、地域冷暖房に役立てることはできない。

地域冷暖房では以下のような、本来捨ててしまう熱でも有効活用できます。

- 地下鉄や工場などで出る排熱

- ゴミ焼却場で出る熱エネルギー

- 発電所の廃熱

エネルギーのムダを減らして省エネになり、二酸化炭素量も減るので環境に優しい仕組みが地域冷暖房です。