問21

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:空冷ユニットを複数台連結するモジュール型は、部分負荷に対応して運転台数を変えることができる。

- 問題文を簡単にいうと…

- たくさんのエアコンをつないだシステムでは、使う量(負荷)に合わせて、動かす台数を調整できる。

| キーワード | 意味 |

| モジュール型 | 空冷ヒートポンプなどの機械を、小さなユニット(モジュール)単位で必要なだけつないで使う仕組み。 |

| 部分負荷 | 機械が全力で働かなくていい状況のこと。(例:建物全体のうち一部屋だけ冷房したいなど) |

モジュール型の空冷ユニットなら、毎日変化する外気温に合わせて必要な台数だけ機械を動かせるので省エネになります。

(2)の解説 ❌️

問題:空冷ユニットを複数台連結するモジュール型は、法定冷凍トンの算定をする場合、連結する全モジュールを合算する必要がある。

- 問題文を簡単にいうと…

- モジュール型のヒートポンプを何台かつなげたら、全部の冷凍能力(冷凍トン)を足し算して、法律で決められた基準に当てはめる必要がある。

- 冷凍トンとは?

- 冷房能力を表す単位で、1冷凍トン=約3.2kW(業務用冷蔵庫1台分)の冷凍能力です。

例えば法律で「〇〇冷凍トン以上の機器には〇〇の届け出が必要」となっていたら、連結していても1台ごとの能力で判断する場合もあります。

つまりモジュール型ユニットは、つないでいてもすべてを合算しないでいいケースもあるわけです。

(3)の解説 ⭕️

問題:ヒートポンプでは、外気温度が低くなると暖房能力が低下する。

ヒートポンプは、外気の熱を使って部屋を暖める仕組みです。外が寒ければ寒いほど、熱を取りにくくなるため暖房の力が弱くなります。

- 外気温が10℃のとき

- 空気中に熱がまだたくさんあるので、ヒートポンプは効率よく暖房できる。

- 外気温が0℃のとき

- 空気中に熱が少ないため、ヒートポンプはパワーダウンする。

(4)の解説 ⭕️

問題:ヒートポンプの成績係数は、圧縮仕事の駆動エネルギーが暖房能力に追加されるため、冷凍機の成績係数より高くなる。

- 成績係数(COP:Coefficient of Performance)とは?

- 「使った電気に対してどれだけの熱エネルギーを得られたか」という効率を表す数字。例えばCOP=3なら「1の電気エネルギーで3の熱エネルギーを得られた」という意味になる。

冷凍機もヒートポンプも、以下のサイクル(①〜④)を繰り返して冷暖房を行っています。

| 冷媒サイクル | 冷媒の状態 | 冷凍機 (冷房運転) | ヒートポンプ (暖房運転) |

| ①圧縮 | 冷媒ガスを押し縮めて高温高圧にする (めちゃめちゃ熱くなる) | 機械熱が邪魔になる | 機械熱で効率UP |

| ②凝縮 | 熱い冷媒ガスを冷まして液体に戻す (冷ます=熱を捨てる=温風が出る) | 室外機で熱を捨てる | 室内機から温風が出る |

| ③膨張 | 細い穴に冷媒を通して圧力を下げる (急激に温度が下がる) | ||

| ④蒸発 | 周囲の空気から熱を奪って気体に戻る | 室内機から冷風が出る | 室外機で外気の熱を奪う |

②の凝縮器と④の蒸発器は同じ構造で、室内機と室外機に取り付けられています。冷房時と暖房時で切り替えが可能です。

- 夏場は室外機を凝縮器・室内機を蒸発器として活用

- 冬場は室外機を蒸発器・室内機を凝縮器として活用

①の圧縮機は高速ピストン運動で冷媒ガスを押し縮めており、冷媒だけでなく機械自体も加熱します。ヒートポンプ時は圧縮機の機械熱も暖房能力に加わるので、冷凍機よりも効率が良い(成績係数が大きい)というわけです。

冷凍機だと機械熱は邪魔になります。

問22

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立ち上がり部分に直結する必要がある。

- 自然換気とは?

- 機械(ファン)を使わずに空気を入れ替える方法です。空気には「暖かい空気は上にのぼり、冷たい空気は下に溜まる」という性質があります。この性質を活かして空気を入れ替えるのが自然換気です。

| キーワード | 特徴 | どうする | なぜ |

| 給気口 | 空気を入れる口 | 低い位置に作る | 外の新鮮な空気を取り込む |

| 排気口 | 空気を出す口 | 高い位置に作る | 体温や機械の排熱で暖まった汚れた空気を捨てる |

| 常時開放 | 排気口は常に開けておく | 閉まっていると汚れた空気を捨てられないから | |

| 排気筒 | 排気口とまっすぐつなぐ | 空気がうまく出ていくようにするため |

(2)の解説 ⭕️

問題:開放式燃焼器具の排気フードにⅡ型フードを用いる場合、火源からフード下端までの高さは1m以内としなければならない。

- 開放式燃焼器具とは?

- ガスコンロのように室内の空気を使って燃えて、室内に排気を出す器具のことです。一酸化炭素(CO)や二酸化炭素(CO₂)などのガスが出るため、しっかり換気する必要があります。

- Ⅱ型フードとは?

- 台所などで使われる壁付け型の排気フードのことです。比較的火力の弱い厨房機器や、蒸気・湯気の発生が主な機器の上に設置されています。

火源(フライパンやお鍋など)からの煙やガスは、まっすぐ上に上がるとは限りません。特にⅡ型フードは正面や横から吸うタイプなので、近づけないとちゃんと吸い取れない特徴があります。

火力の弱い厨房機器などに対してⅡ型フードが採用されるため、1m以内までしっかり近づけて排気漏れが無いようにすることが大切です。

(3)の解説 ❌️

問題:床面積の1/30以上の面積の窓その他、換気に有効な開口部を有する事務所の居室には、換気設備は不要である。

- 問題文を簡単にいうと…

- 窓が大きければ、機械換気はいらない。

昔の建物では大きな窓があれば自然に空気が入れ替わるからOKとされていました。

近年ではシックハウス対策(室内空気の汚れ)や、気密性の高い建物(窓があっても開けないことが多い)などの理由から、原則として換気設備が必要とされています。

(4)の解説 ⭕️

問題:住宅等の居室のシックハウス対策としての必要有効換気量を算定する場合の換気回数は、一般的に0.5[回/h]以上とする。

- 換気回数とは?

- 1時間に部屋の空気が丸ごと入れ替わる回数の目安を換気回数といいます。例えば換気回数が0.5回/hなら、2時間に1回のペースで部屋の空気が全部入れ替わるイメージです。

換気回数を0.5回/h以上とするのは、シックハウス対策のために国が決めた最低基準になります。シックハウス症候群は新築やリフォーム直後に化学物質(ホルムアルデヒドなど)が室内にこもって、頭痛・めまい・吐き気などを引き起こす病気です。

- 一戸建て

- マンション

- アパート

など、人が住む住宅の部屋(居室)が換気回数0.5回/h以上の対象となります。

問23

答えはここをタップ

3が正解!

電気室は電気機器から出る熱で、部屋自体がだんだんと暑くなってしまいます。外から空気を入れて中の熱い空気を逃がすことで、室温が上がらないようにする必要があるわけです。

与えられた条件

- 発生熱量 ▶4kW

- 室温 ▶40℃

- 外気温度 ▶35℃

- 空気の比熱 ▶1.0kJ/(kg・K)

※空気の温まりやすさのこと - 空気の密度 ▶1.2kg/㎥

※空気の重さのこと

空気には「熱を運ぶ力(熱を持てる量)があります。空気1㎥あたりどれだけの熱を運べるかは、「空気の重さ」✕「空気の温まりやすさ」✕「温度差」で求めることが可能です。

熱の単位は「W(ワット)」または「J(ジュール)」を使うため、与えられた条件の発生熱量は4,000W、比熱は1,000Jに直して計算する必要があります。

あとは以下の式に数字を当てはめるだけ!

式:1秒間に必要な換気量=発生熱量/空気が1㎥あたり運べる熱の量

- 空気が1㎥で運べる熱の量

- 1.2kg/㎥(空気の重さ)✕1,000J/kg(空気の比熱)✕5℃(温度差)=6,000J/㎥

これで空気が1㎥あたり運べる熱の量が6,000であることが分かりました。

- 1秒間に必要な換気量

- 4,000J/s(発生熱量)÷6,000J/㎥(空気が1㎥あたり運べる熱の量)=0.66666…㎥/s

- 1時間に必要な換気量

- 0.66666…✕3600秒(1時間)=約2,400㎥/h

というわけで、答えは(3)になります。

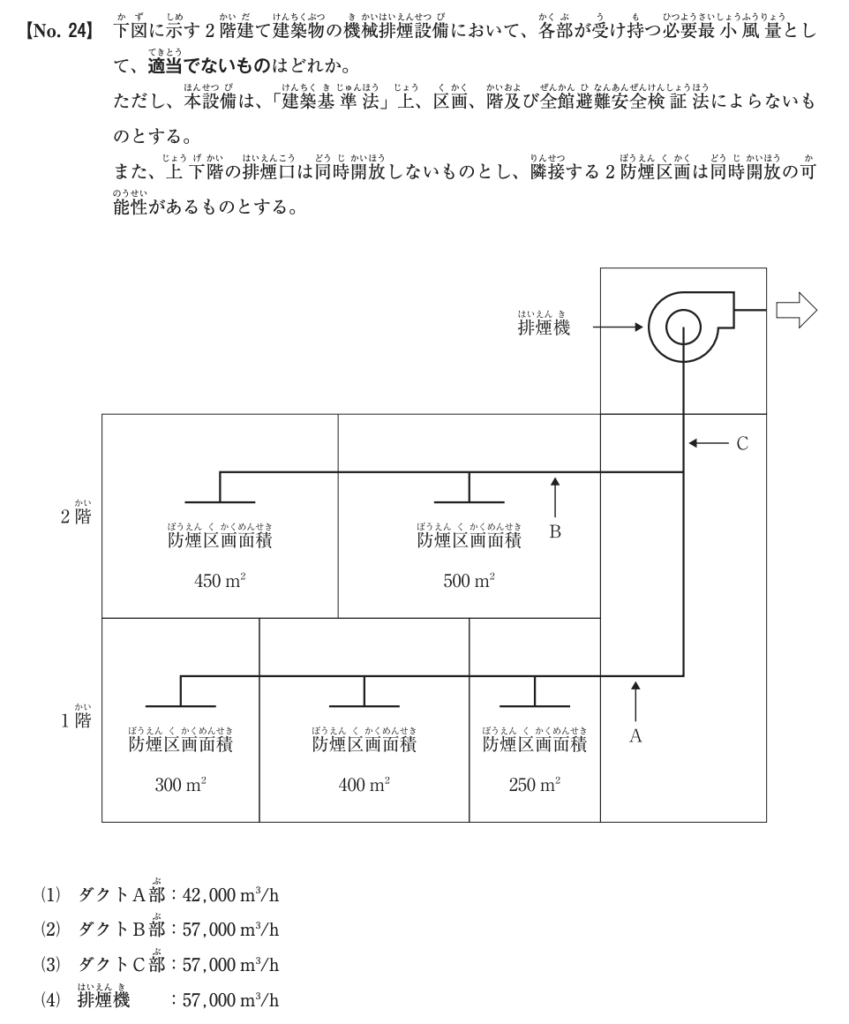

問24

答えはここをタップ

4が間違い!

- 防煙区画に必要な排煙量(風量)

- 必要風量(㎥/h)=防煙区画面積✕60(㎥/h・㎡)

- 排煙機の能力の決め方

- 最大の防煙区画の面積 × 2 × 60(㎥/h)

同じフロアで2以上の防煙区画がある場合は、隣り合う2部屋を合算して面積が大きい方を採用して考えます。例えば1階には300㎡・400㎡・250㎡の3部屋があるため、「300+400=700」と「400+250=650」で比較して700㎡を採用するということです。

- ダクトA部の必要風量

- 700㎡(合算防煙区画面積)✕60=42,000㎥/h

- ダクトB・C部の必要風量

- 950㎡(合算防煙区画面積)✕60=57,000㎥/h

※問題文に「上下階の排煙口は同時開放しないものとする」とあるため、C部は1階と2階を比較して大きい方を採用します。

- 排煙機の能力

- 500㎡(最大防煙区画面積)✕2✕60=60,000㎥/h

※実際には、さらに1.1(余裕係数)などを掛けて能力に余裕をもたせます。

ということで、(4)が間違いです。

問25

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。

- 自然排煙とは?

- 火事が起きたとき煙は上にのぼるため、建物の高いところに窓や開口部を付けて煙を自然に外に出すのが自然排煙です。

煙を逃がす開口部の広さは、その防煙区画の床面積の1/50以上にしなければならないという法律上のルールがあります。例えば防煙区画の床面積が500㎡なら、開口部の面積は500÷50=10㎡以上必要です。

(2)の解説 ⭕️

問題:機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。

機械排煙設備では、火災が発生したときにできるだけ早く煙を吸い出すことが大事です。そのためには、防煙区画のどこにいても30m以内の場所に排煙口があるようにしないといけません。

(3)の解説 ⭕️

問題:機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、6㎥/s以上とする。

火事が起きたときでも使える非常用エレベーターには、安全のために「専用の乗り降りするロビー」が付いています。しかし火事のとき、専用ロビーに煙が充満するととても危険です。専用ロビーにも、しっかりと排煙する仕組み(排煙設備)が必要になります。

専用ロビーの排煙風量6㎡/s以上は法律で決められた風量です。ちなみに1秒間で6,000リットルの空気を外に出せる力になります。

(4)の解説 ❌️

問題:機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を20m/s以下、排煙ダクトはダクト内風速を10m/s以下とする。

法律で決められたサイズ

✅️排煙口のサイズは吸込み風速10m/s以下

✅️排煙ダクトサイズはダクト内風速20m/s以下

排煙口は煙を吸うところで、人の近くにあることが多いため風が強すぎると不快だし危険です。吸い込まれる風で火や煙が逆流するおそれもあります。だから10m/s以下に制限されています。

排煙ダクトは煙を運ぶ管のことで、機械で煙を送るためある程度速くてもOKです。ダクトは構造的にしっかりしているので20m/sまで許容されています。

- 風速10m/sは時速36kmの車の窓を開けたときに感じる風量

- 風速20m/sは時速72kmの車の窓を開けたときに感じる風量

問26

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:凝集池は、凝集剤と原水を混和させる混和池と、混和池で生成した微小フロックを大きく成長させるフロック形成池から構成される。

この問題は、浄水場で水をきれいにする流れの中で出てくる「凝集」という工程の話です。

原水(川などの水)の中には、目に見えない小さなゴミや泥がたくさん混ざっています。この小さなゴミは水と強く混ざり合っているため沈まないし、フィルターで取るのも大変です。そこで使うのが凝集剤という薬品になります。

- 混和池とは?

- 凝集剤を水に入れて、ぐるぐる混ぜる場所のことです。小さなゴミが凝集剤の力で集まって「微小フロック」という小さな塊になります。

- フロック形成池とは?

- 微小フロックをどんどん大きくする場所のことです。最終的に大きくなったフロックは重くなって、水に沈みやすくなります。

凝集剤と水をよく混ぜる混和池と微小フロックを大きくするフロック形成池で、凝集池が構成されています。

(2)の解説 ❌️

問題:取水施設は、取水された原水を浄水施設まで導く施設であり、その方式には自然流下式、ポンプ加圧式及び併用式がある。

取水施設は川や湖、ダム、地下水などの水源から水を取り入れて、用水路や導水管(導水施設)に水を送るための設備です。浄水施設ではありません。

(3)の解説 ⭕️

問題:配水施設は、浄化した水を給水区域の需要家にその必要とする水圧で所要量を供給するための施設で、配水池、ポンプ、排水管等で構成される。

- 配水施設とは?

- きれいになった水を必要としている建物へ届けるための設備です。蛇口をひねって水が出るのは、この配水施設があるおかげといえます。

| キーワード | 意味 |

| 配水池 | 浄水場から送られてきた水を一時的に貯めておく水のタンクのようなもの。 |

| ポンプ | 水を必要なところへ必要な圧力で送るための機械。 |

| 配水管 | ポンプで送られた水を街中に届ける水の通り道。 |

(4)の解説 ⭕️

問題:送水施設の計画送水量は、計画1日最大給水量(1年を通じて、1日の吸水量のうち最も多い量)を基準として定める。

- 送水施設とは?

- 水源(川や湖など)から浄水場に、まだキレイにしていない原水を送る設備のことです。ポンプや送水管が使われます。

- 計画送水量とは?

- どれくらいの量の水を送ることを前提に設計するか、という基準の水量のことです。1年の中で最も多く水を使う日(最大給水日)の給水量を基準にするのが一般的といえます。

例えば普段は500㎥/日だけど、猛暑日は800㎥/日使う日があるから、800㎥/日に対応できる設計にするということです。

問27

答えはここをタップ

3が間違い!

- 管きょとは?

- 主に地中に埋設された水道や下水道など、水を流すための「水路」全体のこと。複数の管や溝、側溝などをまとめて指す言葉です。

(1)の解説 ⭕️

問題:管きょ底部に沈殿物が堆積しないように、原則として、汚水管きょの最小流速は、0.6m/s以上とする。

下水道にはトイレやキッチンから出る汚水が流れています。

- 油

- 泥

- 食べ物のカス

- トイレットペーパーなど

これらは流れが遅いと途中で止まってたまる(沈殿する)恐れがあり、配管詰まりの原因になります。水の速さが0.6m/s(秒速60cm)以上なら沈殿せずにしっかり流れるということです。

(2)の解説 ⭕️

問題:流域下水道は、二以上の市町村の区域からの下水を排除または処理する下水道で、終末処理場を持っているものをいう。

- 流域下水道とは?

- 流域下水道は複数の市や町をまたいで広い範囲の下水をまとめて処理、最終的に1つの大きな終末処理場でキレイにします。

終末処理場は下水のゴールです。トイレやお風呂などから出た汚水が終末処理場に集まり、きれいな水にしてから川や海に戻しています。

(3)の解説 ❌️

問題:管きょは、固形物の停滞を防ぐために、流量が大きくなる下流ほど勾配が急になるようにする。

- 下水道の勾配(こうばい)とは?

- 勾配とは水が流れる傾きのことで、勾配が急だと水が速く流れ、勾配がゆるいと水がゆっくり流れます。

下水道の上流では流量が少ないので、勾配を大きくして速く流すことが必要です。しかし下流では流量が多くなるので、勾配をゆるやかにしても自然に流れます。

上流はなぜ流量が少ない?

1つの建物から出た排水は小さな下水管(上流)へ流れます。この時点では建物1つ分の水だけが流れているので、上流は流量が少ないわけです。

下流に行くほど他の建物からの水が合流してくるため、下流は流量が多くなります。つまり、流量の少ない上流は詰まり防止のために勾配を急にした方が良いということです。

(4)の解説 ⭕️

問題:分流式の下水管きょにおける最小口径は、一般的に、汚水管きょでは200mm、雨水管きょでは250mmである。

- 分流式下水道とは?

- 汚水(トイレなど)と雨水を別々の管で流す方式です。それぞれの最小口径(パイプの太さ)は、流れをスムーズにして詰まりや清掃のしやすさを保つため、汚水管きょで200mm、雨水管きょで250mmと定められています。

汚水管は汚物やトイレットペーパーなどの固形物が流れるため、最低でも200mmと定められており、雨水管はゲリラ豪雨などの急な大雨でも溢れないように最低250mmと大きめに設定されているわけです。

問28

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:直結増圧方式は、高置タンク方式に比べて、給水引込み管の管径が大きくなる。

- 高置タンク方式とは?

- 屋上にタンクを置いて、重力で水を落として給水する方式です。タンクに水を貯めておけるので、一気にたくさん水を使うときでも安心。

- 直結増圧方式とは?

- 水道本管から直接ポンプで水を送る方式です。タンクを置かず、リアルタイムに必要な水量を送る必要があります。

なぜ直結増圧方式は管径が大きくなる?

水を貯める場所がないので、水道本管▶建物へそのままたくさん水を送る必要があります。水圧や水量不足防止のため、管の太さ(管径)を大きくしておくことが必要です。

(2)の解説 ❌️

問題:揚水ポンプの吸込揚程の最大値は、常温の水では10m程度である。

- 吸込揚程とは?

- ポンプより下にある水を吸い上げられる高さの限界のことです。

理論上は真空ポンプなどを使えば大気圧で約10.3mまで吸えます。

しかし実際のポンプでは、

- 空気が混ざる

- 吸込み抵抗がある

- 水温の影響を受ける

これらの理由から、常温の水では6m程度が限界です。

(3)の解説 ⭕️

問題:大便器洗浄弁及び小便器洗浄弁の必要給水圧力は、一般的に、70kPa程度である。

- 給水圧力とは?

- 給水圧力とは、水道水や建物内の配管で水を押し出す力(圧力)のことです。この圧力があることで、水道の蛇口やシャワーなどから水がスムーズに出てきます。

水を流すためには圧力が必要で、特にトイレの洗浄弁(レバーなど)は、ある程度の水圧がないとうまく作動しません。大便器や小便器の洗浄弁タイプの器具には、通常70kPa程度の圧力が必要になります。

70kPaは7mの高さから水が押し下げてくる力と同じくらいです。水鉄砲で遊ぶとき水を勢いよく飛ばすにはギュッと強くトリガーを引きますよね。それと同じように洗浄弁も水の勢い(圧力)が無いと働かないわけです。

(4)の解説 ⭕️

問題:受水タンクの底部には、吸込みピットを設け、ピットに向かって1/100程度の勾配をとる。

- 吸込みピットとは?

- 受水タンク(貯水タンク)の水を汲み上げるために水が集まりやすい場所のことです。ポンプで水を吸い上げるときは、吸込みピットから効率よく吸います。

水は重力の影響を受けて高いところから低いところに流れます。タンクの底に1/100の勾配(1mで1cmの傾き)を付ければ、タンクの水やゴミ・沈殿物がピットに自然と集まりやすいです。集まったゴミ等は、ポンプを使って最後までキレイに吸い上げやすくなります。

問29

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ウォーターハンマー防止等のため、給水管内の流速は2.0m/sを超えないものとする。

- ウォーターハンマーとは?

- ウォーターハンマーは、水の流れが急に止まったときに「ドン!」という音や衝撃が配管に起きる現象です。蛇口やバルブを急に閉めると流れていた水が行き場を失い、その運動エネルギーが一気に圧力となって配管にぶつかり音が鳴ります。

ウォーターハンマーが続くと配管が壊れる恐れがあるため、配管内の水の速さ(流速)を抑えることでウォーターハンマーを防ぐ必要があります。

給水管内の流速が2.0m/sを超えないようにすれば、水の勢いが弱いためウォーターハンマーによる配管故障を防ぐことが可能です。

(2)の解説 ⭕️

問題:クロスコネクション防止対策として、上水管と雑用水管とで、異なる配管材質を選定する。

- クロスコネクションとは?

- 飲める水(上水)と飲めない水(雑用水・汚水など)がどこかでつながってしまうことです。

トイレで使った水が飲水の配管に逆流してしまったら…、健康被害の原因になるため、クロスコネクションは絶対に防止しなければなりません。対応として上水と雑用水の配管は、色や種類が異なる材質の配管を使うのがおすすめです。

- 上水管 ▶青色の塩ビ管

- 雑用水管 ▶紫色の塩ビ管

見ただけで区別できるようにしておけば、誤ってつなぐ工事ミスのリスクを大幅に低減できます。

(3)の解説 ❌️

問題:受水タンクの容量は、一般的に、時間最大予想給水量の1/2程度の値とする。

- 受水タンクとは?

- 建物内で使う水をいったん貯めておくタンクのことです。ビルやマンションなどでは、水道本管からの水を直接蛇口に送らず、受水タンクを中継地点にして使います。

実際に使われる水量に応じて、「どのくらいの水を貯めておけばいいか?」を計算する必要があります。タンク容量の計算の目安になるのが、1日の最大使用量(1日最大給水量)です。問題文にある「時間最大予想給水量の半分」はとても少なすぎます。

一般的には1日最大給水量の1/2〜1日分くらいが目安です。

(4)の解説 ⭕️

問題:受水タンクにおいて、地震時に水面が波動を起こし、水の自由表面が水槽の天井面や側面に衝突する現象をスロッシングという。

- スロッシングとは?

- タンクの中の水面がゆらゆら大きく揺れる現象のことです。

例えば地震のときや急な揺れが起きたときに、タンクの中の水が波のように大きく動くことがあります。

スロッシングの問題

・水があふれてしまう

・水がタンクの天井や壁にぶつかって壊す

・タンクが破損して給水できなくなってしまう

水はとても重いので、揺れたときの衝撃は想像以上に大きいです。受水タンクの設計では「スロッシング対策」がとても重要になります。

| 対策 | 内容 |

| スロッシング防止板 (バッフルプレート) | タンクの中に仕切り版を入れて、水の揺れを抑える |

| 十分な余裕高さ | 水が天井にぶつからないように、水面と天井の距離をとる |

| 地震対応の設計 | タンク全体を、地震に強くする設計にする |

問30

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:給湯単位に対する給湯同時使用流量は、一般的に、病院、レストラン、共同住宅、事務所の順に、大きくなる。

給湯の同時使用流量(一度に使うお湯の量)が多い順番は以下になります。

- レストラン(厨房で大量に使う)

- 病院(手術、調理、清掃で使う)

- 共同住宅(同時に使う量は低い)

- 事務所(お湯を使う量が少ない)

(2)の解説 ⭕️

問題:瞬間湯沸器の出湯能力は、一般的に、水温より25℃高い湯を1L/min出湯する能力を1号としている。

「◯号の給湯器」は、1分間にどれくらいのお湯を出せるかを表しています。1号は、水温より25℃高いお湯を1分間に1L出せる能力です。一般家庭でよく使われている大きさは24号程度になります。

- 10号 ▶1分間に10L

- 16号 ▶1分間に16L

- 24号 ▶1分間に24L

(3)の解説 ⭕️

問題:循環式浴槽設備では、レジオネラ症防止対策のため、循環している浴槽水をシャワーや打たせ湯には使用しない。

- 循環式浴槽設備とは?

- お風呂のお湯を一度使ったあと、ろ過や消毒をして再び浴槽に戻す仕組みを循環式浴槽といいます。公共浴場やホテルの大浴場などで多く使われています。

レジオネラ症は、レジオネラ属菌という細菌が原因で起こる感染症です。お風呂の湯気などを肺に吸い込むと感染することがあり、高齢者や体の弱い人は命に関わることもあります。

循環水をシャワーや打たせ湯に使わない理由

シャワーや打たせ湯は、水がミスト状になって空気中に広がるため、もし菌がいたら吸い込むリスクが高まります。

循環水はシャワーや打たせ湯には使わず、浴槽に戻すだけにするのが原則です。

(4)の解説 ⭕️

問題:中央式給湯設備の貯湯タンクに接続する配管は、一般的に、還り管は低い位置で接続し、往き管は高い位置で接続する。

- 中央式給湯設備とは?

- 大きな建物(病院やホテルなど)で使われている「お湯を1ヶ所でまとめて作って各所に送る」方式の設備です。貯湯タンクでお湯を作って貯めておき、各部屋・蛇口に供給しています。

貯湯タンクに接続する往き管と還り管について、以下の表で特徴を覚えましょう。

| 名前 | 役割 | つなぐ位置 |

| 往き管 | タンクから各蛇口にお湯を送る | 上の方(熱いお湯が上にあるため) |

| 還り管 | 使われなかったお湯をタンクに戻す | 下の方(冷めたお湯は下に貯まるため) |

「お湯は上に貯まり冷たい水は下に貯まる」という温度の性質を利用して往き管と還り管の接続を行うことで、お湯の温度が安定してムダがなくなります。