問11

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、協議組織の設置及び運営がある。

建設現場では、いろいろな会社(元請け・下請け)が一緒に作業します。現場での安全や衛生に関するルールや対応がバラバラだと危険なので、現場全体の安全を取りまとめる統括安全衛生責任者(元請側)が必要です。

- 協議組織とは?

- 協議組織は元請けと下請けの会社が集まって、安全について話し合う会議やチームのことです。現場での危険作業のタイミング調整や新しい作業に伴う危険の共有、事故やヒヤリハットを共有するなど、定期的に話し合って安全を守るための仕組みになります。

統括安全衛生責任者は、協議組織を設置・運営する必要があるので、問題文の通りとなります。

(2)の解説 ⭕️

問題:統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。

建設現場では、電気工事や配管工事、大工工事など、いろいろな業者が同時に作業します。それぞれの業者が勝手に動くと以下のような危険が起こるかもしれません。

- 足場を組んでいるすぐ下で重機が動いている

- 電気工事中に別の業者が電源を入れてしまう

統括安全衛生責任者の役割の一つに「作業間の連絡・調整」があり、各業者の作業内容やタイミングを調整して衝突や危険を回避する重要な仕事です。

(3)の解説 ⭕️

問題:特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

- 特定元方事業者とは?

- 建設現場などでいろいろな会社(下請け)を呼んで工事をまとめている元請け会社のことです。ただの元請けではなく、「労働者が常時50人以上」になるような規模の現場を管理する元請けが特定元方事業者と呼ばれています。

特定元方事業者の巡視

- 危ない作業をしていないか

- 足元が滑りやすくなっていないか

- 安全帯などをちゃんと付けているか

現場を歩いて見回ることで事故を未然に防ぐことができるため、作業がある日は毎日1回以上の見回りをしなければならないルールになっています。

(4)の解説 ❌️

問題:特定元方事業者は、安全衛生責任者を専任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。

- 特定元方事業者とは?

- 建設現場などでいろいろな会社(下請け)を呼んで工事をまとめている元請け会社のことです。ただの元請けではなく、「労働者が常時50人以上」になるような規模の現場を管理する元請けが特定元方事業者と呼ばれています。

- 統括安全衛生責任者とは?

- 現場全体の安全・衛生ルールをまとめる役割があり、特定元方事業者から選任される人材になります。

- 安全衛生責任者とは?

- 下請け会社が元請けとの連絡調整のために配置する人材です。下請け会社代表として下請け会社が選任します。

「事業者=会社、責任者=会社に選ばれた人」ということになります。安全衛生責任者は元請け会社とやり取りする人を下請け会社から選んで出すので、特定元方事業者が専任するのは間違いです。

問12

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:事業者は、高さが2m以上の箇所での作業において、強風、大雨等の悪天候により危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

高さが2m以上の場所での作業は高所作業という扱いになり、転落や落下の危険が高まります。悪天候(強風や大雨など)のときは、店頭や資材落下のリスクが高まり、作業員の安全が確保できません。

法律で決まっているルールなので、日程を再調整するなどして無理に作業を進めないようにしましょう。

(2)の解説 ❌️

問題:事業者は、ガス溶接等の業務に使用する溶解アセチレンの容器は、横に倒した状態で保管しなければならない。

- アセチレンガスとは?

- 無色でエーテル臭をもつ炭化水素系の可燃性ガス(化学式C₂H₂)です。金属の溶接や切断作業に広く使われており、ガス溶接用の燃料ガスとして最も有名になります。圧縮や衝撃だけで自己分解・爆発するほど不安定な性質もあるため、扱いに非常に注意が必要です。

アセチレン容器は立てて保管が正解です。アセチレンガスの容器は中に溶剤(溶かしてある物質)が含まれていて、容器を横に倒して保管すると中の溶体(アセトンなど)が漏れてしまう恐れがあります。

- 中の構造は「スポンジ状の物質」にアセチレンを溶かし込んでいる特殊なつくり

- 横にすると液体がバルブから出てきて事故の原因になる

アセチレンのボンベは、立てて置くことで中身が安定する設計になっています。

(3)の解説 ⭕️

問題:事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならい。

高いところ(3m以上)から物を落とす作業があるときは、下にいる人がケガしないように以下の対策を取る必要があります。

- 落とすための専用のスロープやすべり台のような設備を使う(適当な投下設備)

- 周りの人がうっかり近づかないように、見張り役(監視人)をつける

建設現場などでは、材料や工具を上から下に降ろす作業がよくあります。不注意で落としてしまうと下にいる人が大ケガする危険があるので、投下設備や監視人は命を守るための大事なルールというわけです。

(4)の解説 ⭕️

問題:事業者は、高さが5m以上の構造の足場の組立作業をするときは、作業主任者を選任しなければならない。

- 作業主任者とは?

- 厚生労働省が定めた技能講習を受けている人のことです。安全に作業ができるよう、手順や人の配置、道具の確認、安全確認などを現場で指揮する役目があります。

5m以上の高所作業は命に関わる危険があるため、経験と知識のある人がしっかり管理しないと落下事故などにつながるリスクがあります。

問13

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:使用者は、労働者に、原則として、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて労働させてはならない。

これは労働基準法で定められている法定労働時間についてのルールです。会社(使用者)は、働く人(労働者)に対して、1週間のうち40時間までしか働かせてはいけません。

36協定(さぶろくきょうてい)という特別な取り決めがあれば、40時間を超えて働かせることも可能です。

(2)の解説 ⭕️

問題:使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛の業務における補助作業の業務を除く。)に就かせてはならない。

- 玉掛けとは?

- クレーンで物を吊るときに、ロープやチェーンで荷物を引っ掛ける作業のことを玉掛けといい、危険を伴う作業になります。

労働基準法では、18歳未満の人は玉掛け作業に原則として従事させてはいけないとされています。しかし、二人以上で作業するときの「補助的な仕事」なら例外としてOKです。

(3)の解説 ❌️

問題:使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、原則として、10労働日の有給休暇を与えなければならない。

有給休暇がもらえる条件

- 雇われてから6ヶ月間継続勤務していること

- その期間中に全労働日の8割以上出勤していること

問題文の「7割以上」という表現が間違いになります。ちなみに有給休暇はパートやアルバイトでも例外なく取得可能です。6ヶ月以上勤務しているなら、辞める前に有給消化しておきましょう!

(4)の解説 ⭕️

問題:使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として、少なくとも30日前に予告をしなければならない。

労働基準法の第20条には、以下のように書かれています。

- 解雇予告の原則

- 使用者(会社など)は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告しなければならない。または30日分以上の平均賃金を支払えば、即時解雇することも可能。(これを解雇予告手当といいます)

「予告なし解雇」は原則NGです。懲戒解雇などの特殊な場合でも、理由が客観的に正当でないと無効になることもあります。

問14

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:共同住宅は特殊建築物であるが、一戸建て住宅は特殊建築物ではない。

- 特殊建築物とは?

- 建築機銃法で人がたくさん集まるような建物など、特に安全面で注意が必要な建物のことです。学校、病院、ホテル、劇場、映画館、共同住宅(アパートやマンションなど)が特殊建築物にあたります。

一戸建住宅は自分の家族だけが住む住宅なので、特殊建築物の条件にはあたりません。

(2)の解説 ❌️

問題:建築物の壁や屋根は主要構造部であるが、建築物の階段は主要構造部ではない。

- 主要構造部とは?

- 建物の安全性を大きく左右する中な部分のことです。地震や火事などに対して、建物が崩れたりしないようにするために、しっかりした構造が求められます。

主要構造部にあたるもの

- 壁(かべ)

- 床(ゆか)

- 梁(はり)

- 屋根(やね)

- 柱(はしら)

- 階段(かいだん)

簡単にいうと、建物の構造的に必要不可欠なものが主要構造部になります。2階建て以上の建物で階段がないと別のフロアに移動できないので、階段も主要構造部になります。

階段も主要構造部にあたるため、問題文は誤りとなります。ちなみに屋外階段は、必要不可欠な主要構造部にはなりませんので注意しましょう。

(3)の解説 ⭕️

問題:建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より5m以下の距離にある部分は、法に定める部分を除き、延焼のおそれのある部分である。

火事になったとき、近くの建物などに火が燃え移るおそれがある部分を「延焼のおそれがある部分」としています。建築基準法では、建物の開口部(窓や扉など)で敷地境界線から1階は3m以内、2階以上は5m以内にある部分を指します。

火災が発生すると熱気や煙、炎は上昇気流に乗って上方向に拡大しやすいです。下階よりも上階のほうがより遠くまで火の影響が及ぶため、1階と2階以上で範囲に違いがあります。

(4)の解説 ⭕️

問題:防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

- 防火性能とは?

- 火災が起きたときに、火が燃え広がらないようにする性能のことです。特に建物の外側の壁や屋根の下(軒:のき)に必要となります。

建物の近くにある別の建物や道路などに火が移る(延焼する)のを防ぐために、防火性能が必要です。例えば住宅密集地では、ひとつの火事が他の家に燃え広がるのを防ぐために、外壁などに一定以上の防火性能が求められています。

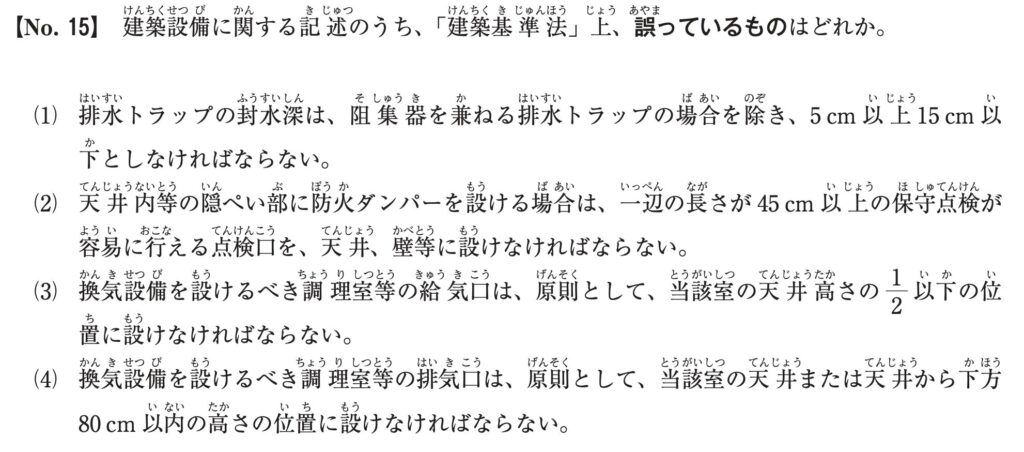

問15

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねる排水トラップの場合を除き、5cm以上15cm以下としなければならない。

- 封水深とは?

- 封水深は、排水トラップに溜まっている水の深さのことです。この水は、排水管のニオイや虫などが室内に入ってこないようにフタの役割をしています。

- 深すぎると ▶流れが悪くなる

- 浅すぎると ▶水が蒸発してしまう

封水深の適切な深さは5cm以上10cm以下です。

(2)の解説 ⭕️

問題:天井内等の隠蔽部に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口を、天井、壁等に設けなければならない。

- 防火ダンパーとは?

- 火災が発生したときに、煙や炎の広がりを防ぐために、ダクトを自動的に遮断する装置のことです。

防火ダンパーはいざというときにちゃんと機能するよう、定期的な点検や動作確認が必要になるため、近くに点検口を付ける必要があります。

点検口のルール

- 天井や壁に設ける

- 一辺が45cm以上の大きさ

- 防火ダンパーの概ね1m以内に設置する

防火ダンパーの点検や交換のために、人の腕や工具が入る十分なスペースとして一辺が45cm以上と定められています。

(3)の解説 ⭕️

問題:換気設備を設けるべき調理室等の給気口は、原則として、当該室の天井高さの1/2以下の位置に設けなければならない。

火を使ったり、煙や水蒸気・ニオイ・熱が発生する調理室は、換気がとても大切です。建築基準法では、換気について以下のように定められています。

- 給気口は室内の天井高さの1/2以下(つまり下半分)に設置

- 新鮮な空気を部屋の下方から取り入れ、上方から排気する空気の流れが効率的

給気口から入ってきた空気は調理室内で温められるため、部屋の上方に溜まっていきます。上方に排気口を設けることで空気の循環が良くなるということです。

(4)の解説 ⭕️

問題:換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、原則として、当該室の天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設けなければならない。

排気口は、天井または天井から下方80cm以内(つまり天井付近)の位置に設けるというルールがあります。例えば天井高さが2.4mの部屋の場合、床から1.6m以上の高さに排気口があればOKです。

(3)の解説でも説明しましたが、調理室の排気は温められているため天井付近にのぼっていきます。天井付近に排気口を設けることで、汚れた空気を効率的に排出することが可能です。

問16

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:管工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、原則として、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

建設業の許可には、次の2つがあります。

| 許可の種類 | 該当する事業者の条件 |

| 知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所を置いて事業を行う場合 |

| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を置いて事業を行う場合 |

営業所というのは単なる事務所ではなく、実際に建設業務を行う拠点のことです。「営業をしようとする」とあるように、実際に稼働予定があるかどうかが重要になります。

(2)の解説 ⭕️

問題:発注者から直接請け負う1件の管工事につき、下請代金の総額が4000万円以上となる工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

建設業をするには、建設業許可が必要です。この許可には大きく分けて「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

特定建設業許可が必要なケース

- 工事を発注者(お客さん)から元請けとして直接受ける場合

- 1つの工事で下請け会社に払う金額の合計が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になるとき

上記2点の両方を満たした場合に、特定建設業許可が必要になります。例えば「学校の新築工事を元請けで受けて、大工さんや電気屋さんなどいろんな下請けにたくさん発注する。その合計が4,000万円以上になる」といったときに、「特定建設業許可」が必要です。

※4,000万円以上は令和3年時のルール。

令和5年2月に法改正

下請け会社に払う金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)に変更となりました。

令和7年2月に法改正

下請け会社に払う金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)に変更となりました。

(3)の解説 ⭕️

問題:建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に付帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができる。

ある建設業の許可を持っていれば、その工事に付随して必要な別の建設工事も許可なしでできる場合があるということです。

例えば💡

- 電気工事業の許可を持っている

- 建物の電気配線工事を請け負った

- 電気工事に付随して少しだけ内装工事が必要

- メインは電気工事なので内装工事業の許可なしでOK

あくまで「付帯的なもの」「主となる工事を補助するもの」であることが条件です。その範囲を超えると、別途許可が必要になります。

(4)の解説 ❌️

問題:国、地方公共団体又はこれらに準ずる者として、国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとするものは、請負代金の額にかかわらず特定建設業の許可を受けなければならない。

国や地方公共団体などが発注者である場合でも、請負金額が一定の基準を超えない限り、特定建設業の許可は不要です。

令和7年2月以降では、下請け会社に払う金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合に特定建設業許可が必要になります。

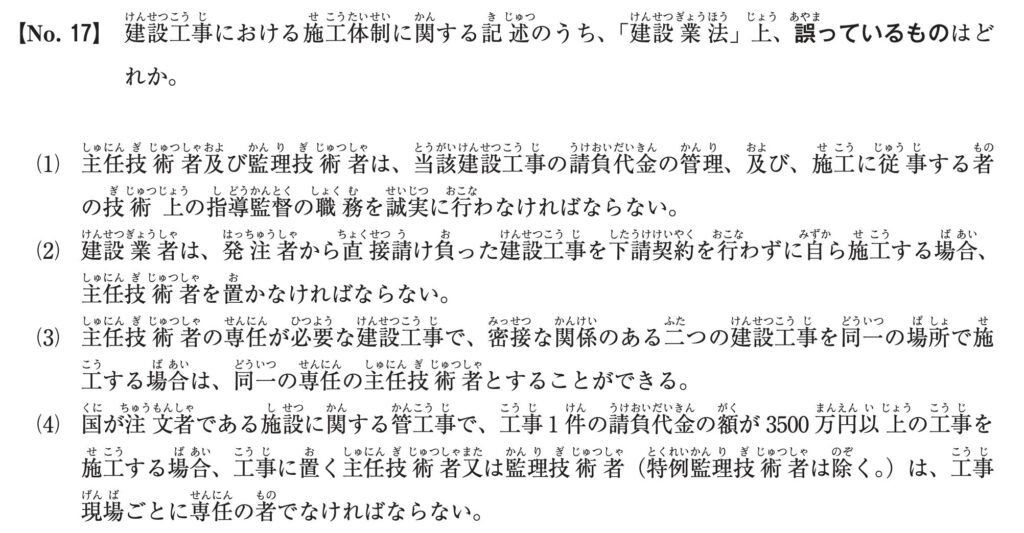

問17

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の請負代金の管理、及び、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わせなければならない。

- 主任技術者とは?

- 主任技術者とは、建設工事の現場に必ず配置しなければならない技術者のことで、主に工事の施工や技術の管理を担います。

- 監理技術者とは?

- 監理技術者とは、大規模な工事現場において工事全体の施工管理や下請け業者の技術指導・監督を行う専門の技術者です。

主任技術者や監理技術者の仕事に、請負代金の管理(お金の管理)は含まれていません。請負代金の管理は、会社の経理担当や現場の責任者が行うものです。

本来の主任技術者・監理技術者の役割

| 役割 | 内容 |

| 技術上の指導監督 | 職人さんや作業員が正しい工法で安全に工事できるように指導や確認を行う |

| 工程管理 | 工事のスケジュールが送れないように調整する |

| 品質管理 | 材料や仕上がりが基準を満たすようにチェックする |

| 安全管理 | 現場でケガがないよう、ルールや注意事項を守らせる |

(2)の解説 ⭕️

問題:建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、主任技術者を置かなければならない。

- 主任技術者とは?

- 主任技術者とは、建設工事の現場に必ず配置しなければならない技術者のことで、主に工事の施工や技術の管理を担います。

例えばあなたが建設会社をやっていて、「この建物を建ててください」とお客様(発注者)から直接工事を依頼されたとします。そのときに下請業者を使わず自分の会社だけで工事をする場合、工事現場には主任技術者を必ず置かなければならないということです。

主任技術者を置かないと、建設業法違反になります。安全や品質にも問題が出てしまう恐れがあるため、法律で「必ず置くこと」と決められています。一級管工事施工管理技士は、管工事業の主任技術者になるための資格といえますね。

請け負った現場には必ず主任技術者を配置しよう

下請業者を使う・使わないに関係なく、工事を請け負った現場には自社から主任技術者を置く必要があります。

(3)の解説 ⭕️

問題:主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。

とある建設現場で「建物本体の工事」と「その建物に付属する外構工事」を同時に行うことになったとします。両方とも規模が大きく、法律上「主任技術者の専任」が必要な工事です。

- 工事同士が密接に関係ある

- 工事する場所が同じ

本来ならそれぞれの工事に1人ずつ主任技術者を置きますが、上記の条件であれば主任技術者を1人にまとめてOKというルールになります。

(4)の解説 ⭕️

問題:国が注文者である施設に関する管工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円以上の工事を施工する場合、工事に置く主任技術者又は監理技術者(特例監理技術者は除く。)は工事現場ごとに専任の者でなければならない。

つまり3,500万円以上の管工事を国から受けた場合、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに置く必要があるということです。

- 主任技術者とは?

- 主任技術者とは、建設工事の現場に必ず配置しなければならない技術者のことで、主に工事の施工や技術の管理を担います。

- 監理技術者とは?

- 監理技術者とは、大規模な工事現場において工事全体の施工管理や下請け業者の技術指導・監督を行う専門の技術者です。

※請負金額3,500万円以上は令和3年時のルール。

令和5年2月に法改正

下請け会社に払う金額の合計が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)に変更となりました。

令和7年2月に法改正

下請け会社に払う金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)に変更となりました。

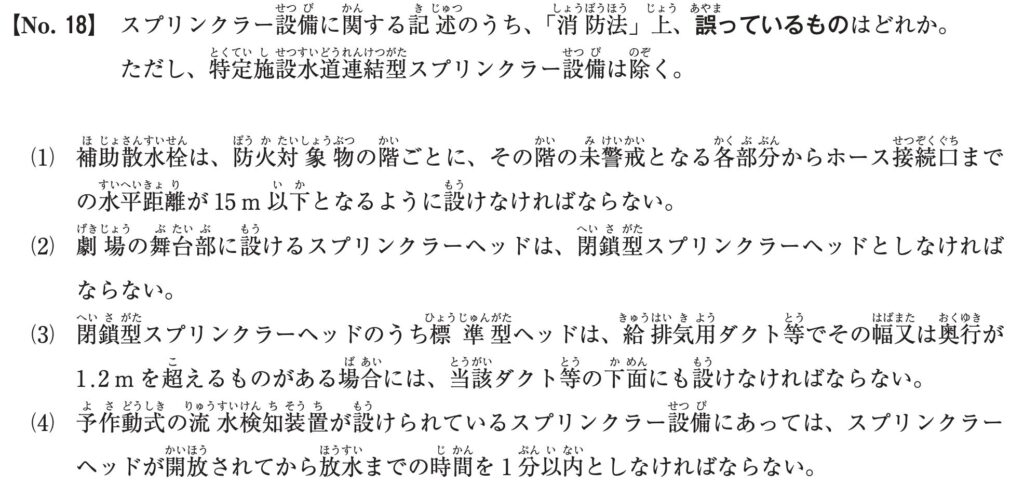

問18

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の未警戒となる各部分からホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けなければならない。

- 補助散水栓とは?

- 建物内で火災が起きたときに、初期消火のために使う設備です。特に小規模な建物や消火活動が外部から難しい場所に設置されることがあります。

消火ホースには長さの限界があるため、火元までホースを伸ばして届く範囲にホース接続口(消火栓)を設ける必要があります。15mを超えてしまうとホースの長さが足りず、消火栓に届かない場所ができてしまうわけです。

(2)の解説 ❌️

問題:劇場の舞台部に設けるスプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドとしなければならない。

- 閉鎖型スプリンクラーヘッドとは?

- 火災を自動で感知して放水するスプリンクラーの代表的なタイプで、普段は水の出口がフタ(感熱体)でしっかり塞がれているものです。部屋の温度が一定以上になると感熱体(フタ)が溶けたり割れたりして、水が勢いよく噴出します。個別で作動するのがポイントです。

- 開放型スプリンクラーヘッドとは?

- 火災報知器が火事を検知すると、一斉に放水するための開放弁が自動的(または手動)で開くタイプです。設置されているすべての開放型ヘッドから一気に水が噴き出して部屋全体に放水します。

劇場の舞台部分では、火災が発生した場合に一気に燃え広がる危険性が高いといえます。舞台には照明・カーテン・装飾・木材など燃えやすい素材が多いので、開放型スプリンクラーヘッドで広範囲を一気に消火するのが正解です。

(3)の解説 ⭕️

問題:閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、給排気用ダクト等でその幅又は奥行が1.2mを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にも設けなけれ

ばならない。

ダクトの幅や奥行が1.2mを超える(大きい)場合、天井のスプリンクラーの水が火元に届かない恐れがあります。ダクトが大きいなら、「ダクトの下にもスプリンクラーを付けましょう!」という文章です。

(4)の解説 ⭕️

問題:予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあっては、スプリンクラーヘッドが開放されてから放水までの時間を1分以内としなければならない。

- 予作動式スプリンクラー設備とは?

- 火災のとき、熱感知器などが火を検知すると配管に水が入るタイプです。つまり普段は配管に水がない状態になります。「配管に水を入れる準備が先に行われる=予作動」ということです。ちなみに流水検知装置は、配管内に水が流れたことを検知するセンサー。

予作動式は水を入れる工程がある分、放水まで少し時間がかかります。あまりにも時間がかかり過ぎると被害が拡大してしまうため、消防法で1分以内と定められているわけです。

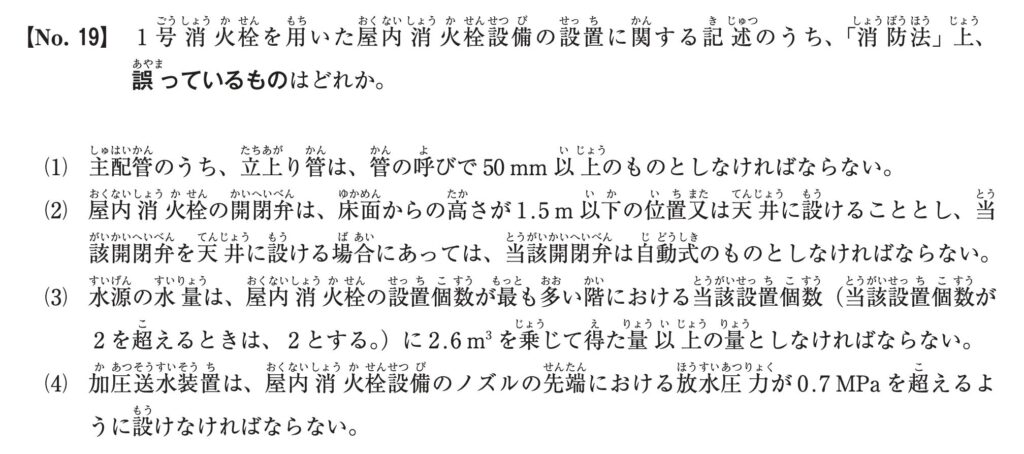

問19

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:主配管のうち、立上り管は、管の呼びで50mm以上のものとしなければならない。

- 立上り管とは?

- 屋内消火栓設備では、水を送る配管が建物の中を通っています。立上り管は、主に1階から上の階へ水を送るために垂直に設置された管のことです。

火災のときに必要な量の水をスムーズに送るには、ある程度の太さが必要です。呼び径50mm(内径約50mmの配管)以上じゃないと、水圧や流量が足りなくなることがあります。

(2)の解説 ⭕️

問題:屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1.5m以下の位置又は天井に設けることとし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあっては、当該開閉弁は自動式のものとしなければならない。

- 屋内消火栓の開閉弁とは?

- 消火栓からホースで水を出す前に「開く・閉じる」をするためのバルブのことです。火災時に素早く操作できるように、使いやすい位置に設置することが重要になります。

基本は人が手で操作しやすい高さとして、床面から1.5m以下の高さに設置します。ただし構造上の理由などで天井に設置する場合もあります。天井に設置するなら人の手が届きにくいので、自動で開くタイプ(自動式開閉弁)にしましょう。

(3)の解説 ⭕️

問題:水源の水量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に2.6㎥を乗じて得た量以上の量としなければならない。

- 屋内消火栓とは?

- 建物内に設けられた消火設備で、ホースを引き出して火災初期に放水できる設備のことです。

- 水源の水量とは?

- 消火栓を使うために貯めておくべき水の量のことです。火災のときに必要な放水時間や圧力を確保するため、法律で最低限必要な水の量が定められています。

もっとも多く屋内消火栓が設置されている階の「設置個数✕2.6㎥」の水量の確保が必要です。ただし、設置個数が2より多くても「2」として計算します。

水量の計算例

例えば、消火栓が3個設置されているのがもっとも多い階だとします。この場合でも計算では2個としてOKです。

計算:2個✕2.6㎥=5.2㎥以上の水量が必要

ちなみに、5.2㎥は5,200Lになります。

(4)の解説 ❌️

問題:加圧送水装置は、屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が0.7MPaを超えるように設けなければならない。

- 加圧送水装置とは?

- 消化時に、ホースの先端(ノズル)から十分な水圧で放水できるようにするための装置です。高層階や広い建物など、水圧が届きにくい場所で使われます。

屋内消火栓設備ノズル先端で必要とされる放水圧力は、0.17MPa以上0.7MPa以下で放水量が130L/min以上と決まっています。

ちなみに0.17MPaは片手のひらに17kgの重りを載せるイメージです。ミニマムの0.17MPaでも相当重たいので、0.7MPa(70kgの重り相当)を超える放水圧力だと、とてもホースを支えておくことはできません。

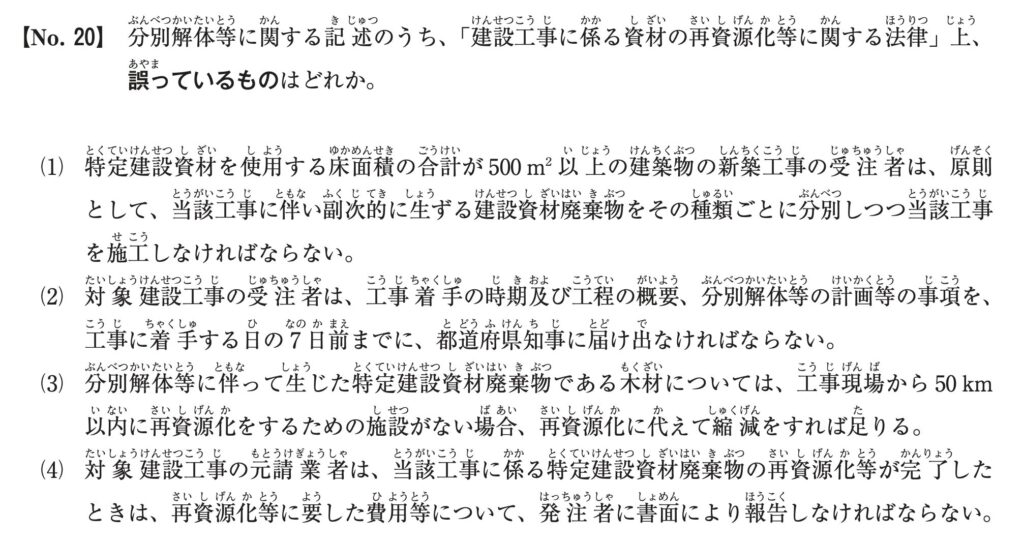

問20

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:特定建設資材を使用する床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築工事の受注者は、原則として、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工しなければならない。

この問題は、リサイクルをしっかり行うためのルールの話になります。建設工事では、コンクリートや木材・金属などの特定建設資材がたくさん使われます。

500㎡以上の大きな新築工事では、出たゴミ(建設廃材)を種類ごとにちゃんと分けて処理(分別解体)しないといけません。分別することでリサイクルがしやすくなります。

(2)の解説 ❌️

問題:対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

この問題は、「誰が届け出をするのか」という点が間違っています。

建設リサイクル法では、一定の大きさ以上の建設工事を始めるときに事前に届出が必要です。届出をするのは発注者(工事を頼んだ人)になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

建設リサイクル法では、一定の条件下で木材の再資源化を免除して焼却(縮減)してもよいことが認められています。

焼却しても良い条件

- 工事現場から再資源化施設まで50kmを超えるとき

- その地域における処理の実情から判断してやむを得ないと認められるとき

上記2点の両方が満たされるケースで、焼却OKとなります。

(4)の解説 ⭕️

問題:対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等について、発注者に書面により報告しなければならない。

この問題は、建設リサイクル法で定められている「報告義務」についての記述です。

建設工事で出たコンクリート・木材・アスファルトなどの特定建設資材廃棄物について、「再資源化や適切な処理をちゃんとやりましたよ!」という内容とかかった費用を、発注者(仕事を頼んだ人)に書面で報告しなさいというルールがあります。

発注者は工事全体に関する責任があり、処理がきちんと行われたことをエビデンスとして残すために書面での報告が必要です。書面での報告をルール化することで、受注者側も不正ができなくなります。