問21

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:第一種特定製品整備者は、第一種特定製品にフロン類を充填するときは、第一種フロン類充填回収業者に委託しなければならない。

キーワードの整理

- 第一種特定製品整備者とは?

- 業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵機器などの整備をする人(会社)のことです。

- 第一種特定製品とは?

- フロンが使われている業務用の冷凍・冷蔵・空調機器のことです。

- フロン類の充填とは?

- 冷媒としてのフロンガスを、新たに機器に入れる作業のことです。

フロンガスは地球温暖化やオゾン層破壊に影響するため、充填や回収の作業は法律で許可を受けた専門業者で行ことと決められています。そのため、登録された「第一種フロン類充填回収業者」に委託が必要です。

(2)の解説 ❌️

問題:第一種フロン類充填回収業を行おうとする者は、環境大臣の登録を受けなければならない。

第一種フロン類充填回収業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けるが正解です。環境大臣は制度全体を作る側(国レベル)であり、実際の登録や許可は地域を管轄する都道府県が行うと決まっています。

(3)の解説 ⭕️

問題:第一種フロン類充填回収業者が委託を受けてフロン類の回収を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者に回収証明書を交付しなければならない。

冷凍空調機器などを整備・破棄するとき、フロンガスを外に出さずにちゃんと回収して処理することが法律で決まっています。実際に回収作業をした第一種フロン類充填回収業者は、管理者(機器の持ち主)に対して回収証明書を渡す必要があるわけです。

「フロンガスをちゃんと回収しましたよ!」という証が、回収証明書になります!

(4)の解説 ⭕️

問題:フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充填回収業者に破壊証明書を送付しなければならない。

フロンガスには大気を汚す(オゾン層を破壊する)性質があるため、使わなくなったらきちんと破壊処分しなければならないです。第一種フロン類充填回収業者はフロンの回収担当で、回収されたフロンを専門設備で安全に破壊処分するのがフロン類破壊業者になります。

フロン処理の流れ

- 第一種フロン類充填回収業者がフロンを回収

- 回収されたフロンをフロン類破壊業者に引き渡す

- フロン類破壊業者が専門設備で安全にフロンを破壊

- フロン類破壊業者が破壊証明書を第一種フロン類充填回収業者に渡す

破壊証明書によってフロンが正式に破壊されたことが証明されるため、不法投棄や未処理のまま放出されるのを防ぐことができます。

問22

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。

キーワードの整理

- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは?

- リサイクルを前提に回収される廃棄物のことです。例えば、金属くず・古紙・ガラスくずなどがあります。

- 産業廃棄物管理票とは?

- 廃棄物がちゃんと処理されたかを記録・確認するための伝票のことで、マニフェストと呼ばれています。

リサイクル目的の廃棄物だけを運んだり処分する場合は、マニフェストの交付義務がありません。資源系廃棄物はリサイクルネットワークやルールが揃っていて、不適正処理のリスクが低いとされているためです。

(2)の解説 ⭕️

問題:産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならないが、電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録した場合は事業者から都道府県知事への報告は不要である。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使ったら、処理状況を都道府県知事に報告する義務があります。しかし近年では電子マニフェスト(JWNETなど)という仕組みが普及しており、電子システムに処理状況を登録すれば都道府県への紙での報告が不要になるということです。

(3)の解説 ❌️

問題:産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。

産業廃棄物を収集運搬するには「収集運搬業の許可」が必要であり、処分するには「処分業の許可」が必要です。運搬と処分でそれぞれ別の許可が必要なため、処分業者の許可だけでは運搬を行えません。

(4)の解説 ⭕️

問題:事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の300㎡以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、事前にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

産業廃棄物を「工事現場ではない別の場所」かつ「広さが300㎡以上の場所」で保管する場合には、都道府県知事に事前の届け出が必要です。

しかし地震や大雨などの災害が発生したとき、「緊急的」「応急的に保管せざるを得ない」ケースでは、事前の届け出が不要になる例外があります。

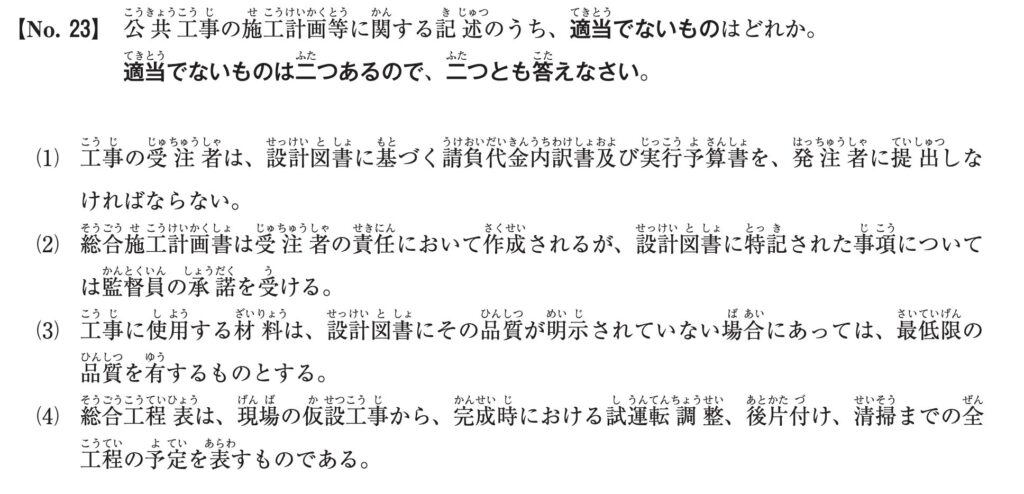

問23

答えはここをタップ

1と3が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:工事の受注者は、設計図書に基づく請負代金内訳書及び実行予算書を、発注者に提出しなければならない。

- 請負代金内訳書とは?

- 工事の請負代金(契約金額)について、「どの部分にいくらかかるか」を細かく分けて書いた書類です。法定福利費(社会保険料などの雇用にかかわる費用)を適切に確保するため、2021年4月から契約後に提出が義務付けられています。これは発注者に対して、「お金の使いみちを明確に示すための計算書」のようなものです。

- 実行予算書とは?

- 工事を行うときに、「その工事にかかる費用を細かく計画した予算表」のことです。実際に工事を進めるために、材料費や人件費、外注費などを具体的に見積り、現場の経営や管理で使います。一言でいうと、工事の詳細なお金の計画書です。

請負代金内訳書は、発注者に対してお金の使いみちを説明する資料になりますが、実行予算書は受注者が自社内で工事を管理するために作るものです。発注者へ提出する義務はないため、この問題は❌️になります。

(2)の解説 ⭕️

問題:総合施工計画書は受注者の責任において作成されるが、設計図書に特記された事項については監督員の承諾を受ける。

- 総合施工計画書とは?

- 工事をどんな順番で、どんな方法で、安全や品質に注意しながら行うかをまとめた「工事の全体計画書」のことです。

- 監督員とは?

- 発注者の立場で工事をチェックする人のことです。

総合施工計画書は施工会社(受注者)の責任で作るものです。しかし設計図書に「この内容は、必ず監督員の承諾を得てから実施せよ」という風に特記されている場合があります。この場合は監督員の承諾が必要です。

監督員の承諾が必要な例

- この作業を夜間にやるときは、発注者の承諾が必要

- 工事用の通路を仮設する場合は、あらかじめ報告せよ

(3)の解説 ❌️

問題:工事に使用する材料は、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、最低限の品質を有するものとする。

設計図書に品質の指示が書かれていない場合は、極端に良すぎたり悪すぎたりしない普通程度の品質が契約的にも実務上も妥当とされています。

(4)の解説 ⭕️

問題:総合工程表は、現場の仮設工事から、完成時における試運転調整、後片付け、清掃までの全工程の予定を表すものである。

総合工程表は工事全体のスケジュール表であり、工事のスタートからゴールまでの内容を含んでいます。

総合工程表に記載されている内容

| 工程 | 内容 |

| 仮設工事 | 足場、仮囲い、仮設トイレなどの準備 |

| 本工事 | 建物や設備そのものを作る作業 |

| 試運転・調整 | 設備が正しく動くかチェックする工程 |

| 片付け・清掃 | 工事後の現場の片付けや掃除 |

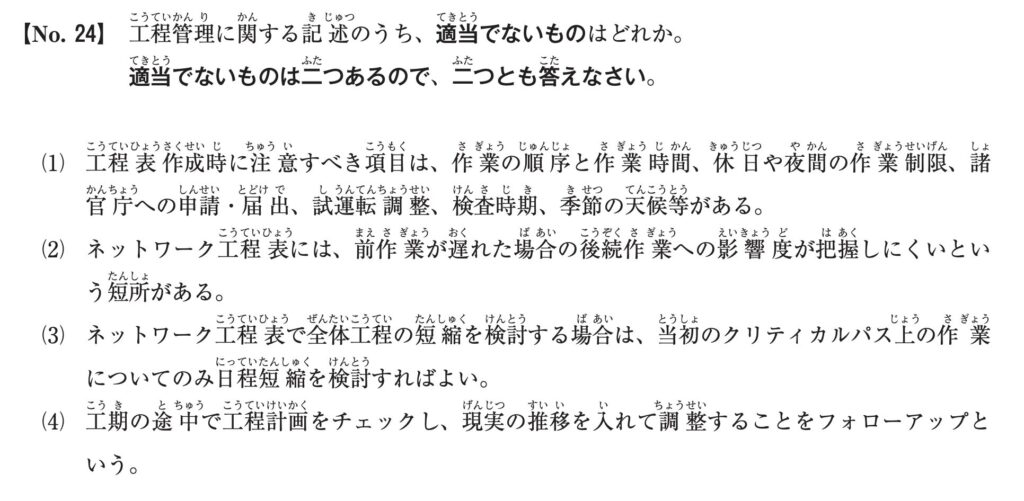

問24

答えはここをタップ

2と3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:工程表作成時に注意すべき項目は、作業の順序と作業時間、休日や夜間の作業制限、諸官庁への申請・届け出、試運転調整、検査時期、季節の天候等がある。

工程表は、「いつ・どんな作業を・どの順番でやるか」をまとめた作業スケジュール表です。工程表の作成では、さまざまなことに気をつける必要があります。

工程表作成時に注意すべきポイント

| 項目 | 内容 |

| 作業の順序 | 順番を間違えると、やり直しになったり工程が遅れたりします。 |

| 作業時間 | 実際にどれくらい時間がかかるかを見積もる必要があります。 |

| 休日・夜間の作業制限 | 工事場所によっては、騒音や安全のために「夜間禁止」などのルールがあります。 |

| 申請・届出 | 特定の作業(例えば道路工事や消防関係)では、事前に役所への届出が必要です。 |

| 試運転・調整 | 機械の導入後には試運転が必要です。 |

| 天候 | 雨や台風の時期は屋外作業ができない可能性も考慮します。 |

工程表は、スムーズに工事を進めるための設計図のようなものです。内容が現実に即していないと、作業に遅れが出たりトラブルが起きたりします。

(2)の解説 ❌️

問題:ネットワーク工程表には、前作業が遅れた場合の後続作業への影響度が把握しにくいという短所がある。

- ネットワーク工程表とは?

- 作業のつながり(前後関係)を矢印や記号で表したスケジュール図になります。各作業がどの作業に影響するのかがハッキリ分かるのが特徴です。

ネットワーク工程表のメリット

| 特徴 | 説明 |

| クリティカルパスが分かる | 全体の工期に直接影響する作業の流れが明確になる |

| 余裕時間(フロート)が見える | 各作業の遅れが、全体にどれくらい影響するのかが分かる |

| 作業の前後関係が分かる | 「この作業が遅れたら、こっちも遅れる」などが目で見て分かる |

ネットワーク工程表は、前作業の遅れが後続作業にどの程度影響するかがハッキリ見えるのが強みです。

(3)の解説 ❌️

問題:ネットワーク工程表で全体工程の短縮を検討する場合は、当初のクリティカルパス上の作業についてのみ日程短縮を検討すればよい。

- クリティカルパスとは?

- 全体の工期を決めている「いちばん時間がかかる作業の流れ」のことです。クリティカルパス上の作業が1つでも遅れると、全体の工期が遅れます。

クリティカルパス上の作業を日程短縮すれば、全体工期を短縮できそうに思えます。しかしこれだけでは不十分です。クリティカルパスの作業を短縮すると、新しく別のパスがクリティカルパスになることがあります。

- 当初のクリティカルパスを短縮する

- 新しいクリティカルパスを短縮する

- 更に新しいクリティカルパスを短縮する

これを繰り返していくことが、全体工期の短縮につながります。「当初のクリティカルパスのみ」短縮すればOKという表現が❌️です。

(4)の解説 ⭕️

問題:工期の途中で工程計画をチェックし、現実の推移を入れて調整することをフォローアップという。

- フォローアップとは?

- 計画通りに進んでいるか確認し、必要に応じて調整することです。工程が予定通りに進んでいるかを確認し、遅れている作業があれば原因を探して対策を考えます。

- A作業に3日遅れが出ている…

▶B作業のときは人手を増やそう! - 雨が多くて外作業が進まない…

▶屋内作業を先に終わらせよう!

このように、現状に合わせて計画を調整していくのがフォローアップです。

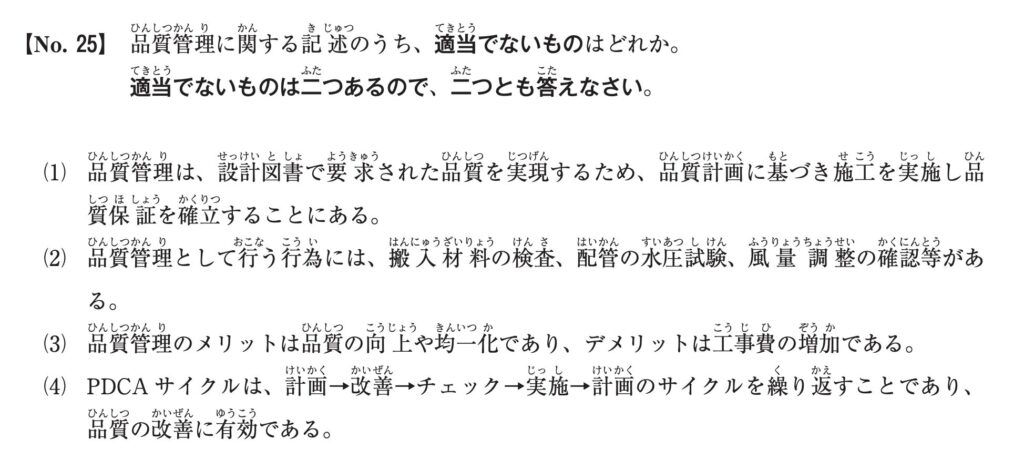

問25

答えはここをタップ

3と4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:品質管理は、設計図書で要求された品質を実現するため、品質計画に基づき施行を実施し品質保証を確立することにある。

建物や設備を作るとき、設計図書には「使う材料や作り方、出来上がりの基準」が書かれています。品質管理は、設計通りにちゃんと作るための管理のことです。

品質を落とさないためには、施行のやり方(品質計画)を事前に決めて計画通りに作業を行います。また、「品質が確保できていますよ」という証明(品質保証)についても確認が必要です。

配管工事の品質管理の流れ

例えば配管工事で「この材料を使って、水漏れがないように仕上げること」と設計に書かれているとします。

- 使用する材料が合っているか確認

- 実際の作業で問題がないように工程を管理

- 最後に水圧試験などで仕上がりをチェック

(2)の解説 ⭕️

問題:品質管理として行う行為には、搬入材料の検査、配管の水圧試験、風量調整の確認等がある。

設計通りのものができているかどうかを確認する品質管理では、「材料が正しいか」「配管に水漏れがないか」「空調がちゃんと風を送っているか」といった内容をチェックします。問題文の項目は、品質確保のために必要なチェック項目です。

(3)の解説 ❌️

問題:品質管理のメリットは品質の向上や均一化であり、デメリットは工事費の増加である。

品質管理には、以下のメリットがあります。

- バラつきが減って品質が安定する

- ミスや手直しが少なくなる

- 出来上がるものの信頼性が上がる

つまり問題文の「品質の向上・均一化」がメリットという内容は、文章として正しいです。

「デメリットは工事費の増加」とありますが、確かに品質管理をしっかりやろうとすると、一時的に手間や時間がかかって工事費が増加するケースもあります。

しかし品質が高ければ手直しやトラブルが減るため、結果的にコストダウンになることが多いです。工事費の増加が必ずしもデメリットとは言えないですし、品質管理で必ず工事費が増加するとも言えません。

(4)の解説 ❌️

問題:PDCAサイクルは、計画→改善→チェック→実施→計画のサイクルを繰り返すことであり、品質の改善に有効である。

- PDCAサイクルとは?

- Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の順を繰り返すことです。PDCAサイクルを何度も繰り返すことで、品質や作業のやり方が少しずつ良くなっていくという考え方になります。

問題文では、サイクルの順番が違っているので❌️です。

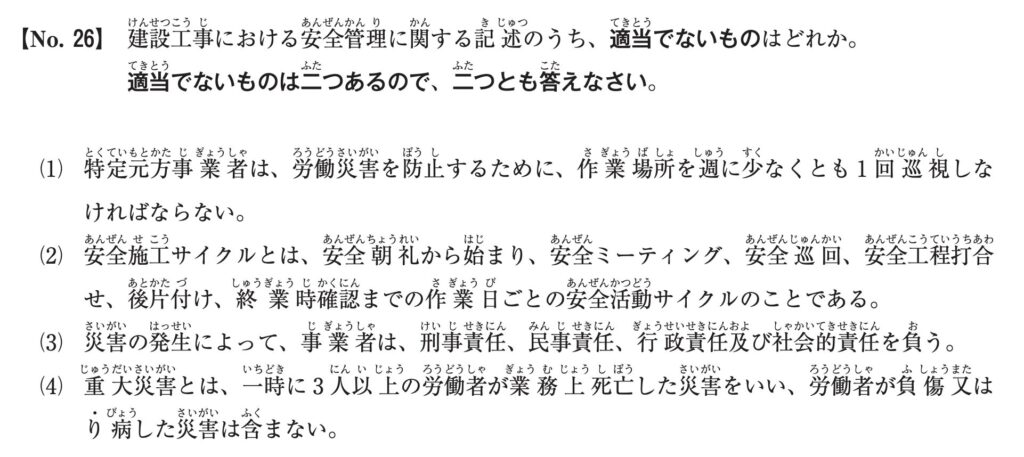

問26

答えはここをタップ

1と4が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:特定元方事業者は、労働災害を防止するために、作業場所を週に少なくとも1回巡視しなければならない。

- 特定元方事業者とは?

- 建設工事などで下請け業者をまとめる元請け会社のことです。特定元方事業者には、下請け業者も含めて現場全体の安全を守る責任があります。

作業場所を「週に少なくとも1回」の巡視は少なすぎです。労働災害を防止するためには、1日1回以上の現場巡視がルールになっています。

(2)の解説 ⭕️

問題:安全施工サイクルとは、安全朝礼から始まり、安全ミーティング、安全巡回、安全工程打合せ、後片付け、終業時確認までの作業日ごとの安全活動サイクルのことである。

- 安全施工サイクルとは?

- 安全衛生活動を継続的に実施することで、作業の安全確保や効率化を図る仕組みのことです。事故を防ぎながら質の良い工事を、速く安く完成させることなどが目的になります。

安全施工サイクルの流れ

| 項目 | 内容 |

| 安全朝礼 | 朝にみんなで集まり、その日の注意点などを確認 |

| 安全ミーティング | 作業ごとのチームで危険ポイントを共有 |

| 安全巡回 | 責任者が現場を回って、安全確認 |

| 安全工程打合せ | 工程ごとの動きを確認しながら安全対策を話し合う |

| 後片付け | 作業後、道具や材料を整えて片付け |

| 終業時確認 | その日の危険・問題点がなかったかを振り返る |

「忙しくても、安全第一」を実現するために、安全施工サイクルが有効です。

(3)の解説 ⭕️

問題:災害の発生によって、事業者は、刑事責任、民事責任、行政責任及び社会的責任を負う。

労働災害が発生すると、会社はさまざまな責任を負うことになります。会社や現場責任者は、「人の命や安全を守る責任」があるため、事故を起こした場合に複数の責任に問われるわけです。

責任の種類と内容

| 責任の種類 | 内容 |

| 刑事責任 | 法律違反で罰せられる(例:安全対策が不十分で死亡事故▶業務上過失致死) |

| 民事責任 | 被害者や家族に対して賠償(お金)を支払う責任 |

| 行政責任 | 労働基準監督署などの行政指導や命令、場合によっては事業停止など |

| 社会的責任 | 信頼の失墜、評判の悪化、取引先や世間からの非難など |

(4)の解説 ❌️

問題:重大災害とは、一時に3人以上の労働者が業務上死亡した災害をいい、労働者が負傷又はり病した災害は含まない。

- 重大災害とは?

- 厚生労働省などの定義によると、「死亡者が1人以上出た場合」「負傷者や病気の人が3人以上出た場合」を重大災害といいます。

1人でも死亡すれば重大災害であり、労働者3人以上の負傷やり病も重大災害にカウントされます。

問27

答えはここをタップ

2と3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:あと施行のメカニカルアンカーボルトは、めねじ形よりおねじ形の方が許容引抜き力が大きい。

- あと施工アンカーとは?

- コンクリートにあとから穴を開けて、そこに差し込み固定するアンカーのことです。機器の据付けや、架台・配管などの支持に使われています。

おねじ形とめねじ形の違い

| 種類 | 特徴 | 引抜きに対する強さ |

| おねじ形 (外ねじ) | アンカーボルトがねじ状で、ナットで締め付けるタイプ | 強い |

| めねじ形 (内ねじ) | コンクリートに埋まる部分が筒状で、内側にネジを切ってあるタイプ | 比較的弱い |

アンカーボルトを引き抜こうとしたとき、ナットとアンカー本体が一体で引っ張り抵抗を持つおねじ形の方が強いです。

(2)の解説 ❌️

問題:屋上設置の飲料用タンクのコンクリート基礎は、構成架台も含めた高さを400mmとする。

飲料用の水を貯めるタンクは、異物の混入や害虫の侵入を防ぐ必要があるので、タンクの底がしっかりと地面から離れた高さに設置されることが大切です。JIS(日本工業規格)では、コンクリート基礎の高さは通常600mm以上とされています。400mmでは通気や清掃、保守点検にも支障が出るほど低いです。

保守点検のときに人が入れるスペースが必要になります!

(3)の解説 ❌️

問題:冷却塔のボールタップを作動させるため、補給水口の高さは、高置タンクの低水位より1mの落差が確保できる位置とする。

キーワードの整理

- 冷却塔とは?

- 冷えた水(冷却水)を建物内で使って、温まった冷却水を再び冷やすための設備です。

- ボールタップとは?

- トイレのタンクにもあるような「水位に応じて自動で給水を止めたり流したりする弁(バルブ)のことです。

- 補給水口とは?

- 冷却塔では冷却水が一定量蒸発していきます。水が減った分、高置タンクから補給水口を通って水が補給されるわけです。

- 高置タンクとは?

- 建物の屋上など高い場所にある水のタンクです。重力で下の階などに水を送るために使われています。

- 高置タンクの低水位とは?

- タンクの中の水がある程度少なくなった状態のことです。

高置タンクから冷却塔の補給水口を通して水を供給するためには、タンクと冷却塔の落差が必要になります。冷却塔に水を補給するには一定の水圧が必要であり、落差を高くするほど高い水圧を得られます。1mではなく3mの落差が必要です。

(4)の解説 ⭕️

問題:冷却塔は、排出された空気が再び冷却塔に吸い込まれないよう外壁等とのスペースを十分にとるとともに風通しのよい場所に据え付ける。

冷却塔は空調や冷却水設備で使った、温かくなった水を冷ますための装置です。この冷却塔からは、ファンを使って空気と一緒に熱を外に出します。

排出した温かい空気をまた吸い込んでしまったら、水が全然冷えません。冷却塔出口から出た空気を、すぐそばの入口で吸い込んでしまう現象をショートサーキットといいます。

ショートサーキットを防止する対策

- 風通しのよい場所に設置する

- 吹出口と吸込口の位置を工夫する

- 壁や障害物から十分に離す(スペースをとる)

問28

答えはここをタップ

1と2が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:冷温水配管に自動空気抜き弁を設ける場合は、管内が負圧になる箇所に設ける。

- 自動空気抜き弁とは?

- 配管の中に溜まった空気を自動で抜いてくれる装置です。冷温水配管では空気が混ざると水の流れが悪くなったり、騒音が出たり、ポンプに負担がかかったり、さまざまなトラブルが発生します。

- 負圧とは?

- 配管の中が外よりも圧力が低い状態のことです。対義語は正圧になります。

空気は気圧が高いところから低いところへ移動するため、負圧だと空気抜き弁から逆に外の空気が入ってきてしまう危険があります。

空気を抜きたいのに入ってきたら意味がないですね!

自動空気抜き弁の設置場所

- 配管の高所

- 熱交換器の出口側

- 空気が溜まりやすいU字トラップの上

自動空気抜き弁は、空気が溜まりやすくて正圧な高い場所に設置するのが基本です。

(2)の解説 ❌️

問題:冷温水配管からの膨張管を開放形膨張タンクに接続する際は、接続口の直近にメンテナンス用バルブを設ける。

- 膨張管とは?

- 冷温水配管内の水が温まると膨張して圧力が上がってしまうため、余分な水を逃がす管のことです。

- 開放形膨張タンクとは?

- 膨張管で逃がした余分な水を受け止めるタンクです。タンクの上部は大気に開放されています。

膨張管の役割は、常に水を逃がせる通路を確保してくことです。もしも設置されたバルブをうっかり閉めてしまったら、膨張した水の逃げ場がなくなり「配管の破裂」「機器の故障」といった危険につながります。

常に開放しておかなければならない場所に、バルブを付ける必要はないということですね!

(3)の解説 ⭕️

問題:ステンレス鋼管の溶接接合は、管内にアルゴンガス又は窒素ガスを充満させてから、TIG溶接により行う。

- TIG溶接(ティグようせつ)とは?

- タングステン電極を使って、高温のアーク(電気の火花)で金属を溶かし、ステンレスどうしをくっつける方法です。

TIG溶接をするとき管の中に空気(酸素)があると、ステンレスの内側が錆びてしまいます。アルゴンガスや窒素ガスなど、酸化しにくいガスで内面を保護しながら溶接するのがルールです。

(4)の解説 ⭕️

問題:揚水管の試験圧力は、揚水ポンプの全揚程の2倍とするが、0.75MPaに満たない場合は0.75MPaとする。

- 揚水管とは?

- 水をポンプで高い場所へ汲み上げるための配管のことです。建物の屋上へ給水する管や、空調用の冷却水の上り管などが揚水管にあたります。

揚水管に漏れがないかを確かめるために、工事完了後に水圧試験を行いますが、水圧試験圧力は問題文の通りです。

水圧試験の試験圧力

- 揚水ポンプの全揚程の2倍とする

- 0.75MPaに満たない場合は0.75MPaとする

水の圧力は、高さ(揚程)によって決まります。水柱と呼ばれる水の柱の重さによって生じる圧力が目安となっており、10mの高さ≒0.1MPaの水圧です。

例えば全揚程が30mの場合、試験圧力は0.3MPa✕2=0.6MPaとなります。しかし0.75MPaに満たないため、0.75MPaで水圧試験を実施するということです。

問29

答えはここをタップ

1と4が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:送風機の吐出口直後に曲がり部を設ける場合は、吐出口から曲がり部までの距離を送風機の羽根径と同じ寸法とする。

送風機のすぐ近くに曲がり部(エルボなど)を付けてしまうと、空気の流れが悪くなってしまいます。とくに吐き出された風がまだ乱れている状態で曲がり部を付けると、「風がムラになる」「抵抗が増える」「騒音が出る」「効率が下がる」といったトラブルが発生しやすいです。

送風機吐出口直後に曲がり部を設ける正しい施工方法

送風機の羽根(ファン)の直径の2倍以上の距離をまっすぐ確保することが基本です。この直線距離を整流区間といいます。

| 送風機のサイズ | 羽根径(例) | 整流区間 |

| 小型送風機 | 300mm | 600mm |

| 中型送風機 | 500mm | 1,000mm |

| 大型送風機 | 800mm | 1,600mm |

(2)の解説 ⭕️

問題:長辺が450mmを超える亜鉛鉄板製ダクトは、保温を施さない部分に補強リブによる補強を行う。

- 補強リブとは?

- ダクトがたわんだり、変形したりしないように取り付ける補強材のことです。とくに長辺が450mmを超える大きなダクトは、空気の圧力や自重で変形しやすいため補強が必要になります。

グラスウールなどの保温材でダクトを覆っていれば、それ自体が多少の補強になります。逆に保温されていない剥き出しのダクトは変形しやすいので、リブによる補強が必要です。

(3)の解説 ⭕️

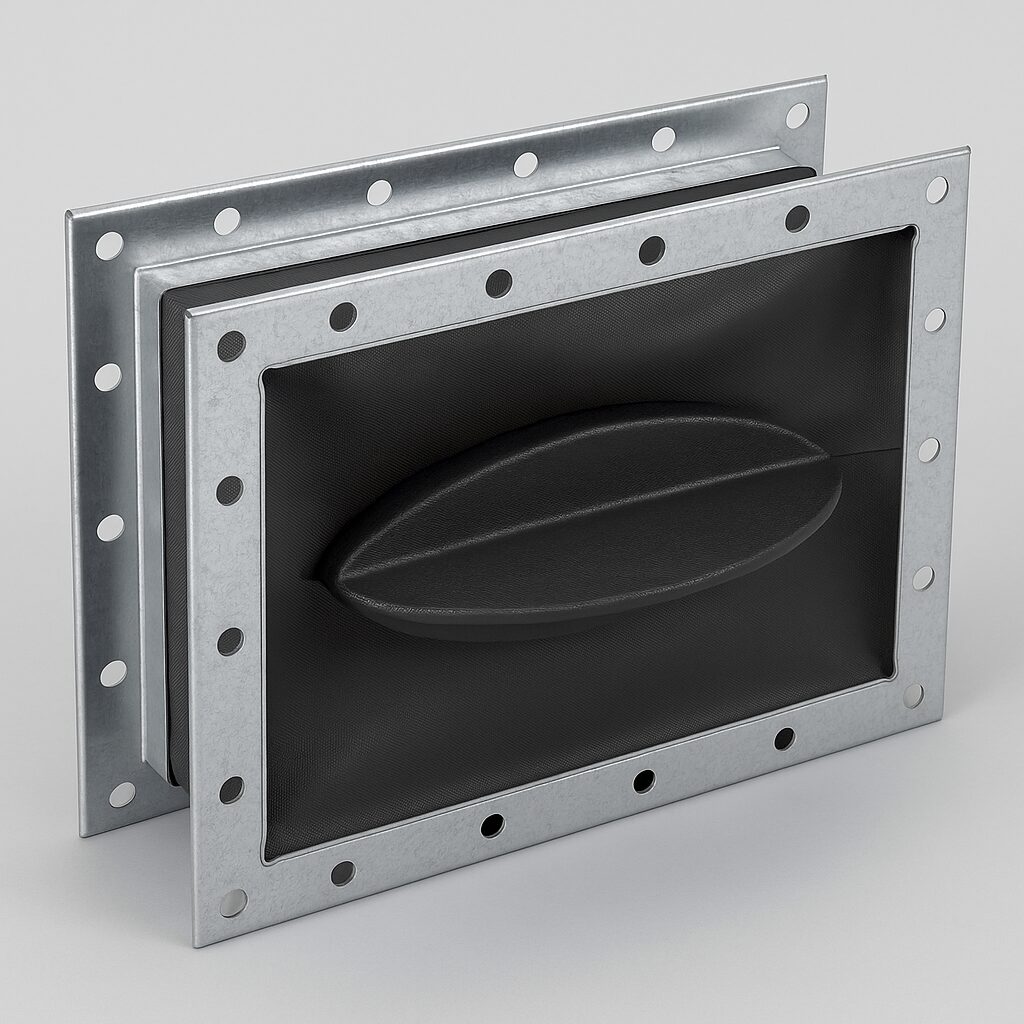

問題:送風機とダクトを接続するたわみ継手は、たわみ部が負圧となる場合、補強用のピアノ線が挿入されたものを使用する。

- たわみ継手とは?

- 送風機とダクトの間に設ける柔らかいジョイント部材です。振動の伝達を防ぎ、温度変化などでダクトが動いても吸収するといったクッション的な役割を持ちます。

ダクト内が負圧になると、たわみ継手の布地が内側に凹みやすくなります。布地が凹むと風量の妨げになったり、布地が破損する恐れがあるため注意が必要です。ピアノ線(細くて強い鋼線)をたわみ継手の中に押し入れて補強すると、負圧でも内側に凹みにくくなります。

負圧対応のたわみ継手には、補強が必要ということですね!

(4)の解説 ❌️

問題:横走り主ダクトに設ける耐震支持は、25m以内に1箇所、形鋼振れ止め支持とする。

- 横走り主ダクトとは?

- 天井や床の下などに横向きに長く設置された太い空調ダクトのことです。

- 耐震支持とは?

- 地震の揺れでダクトが落下・脱落しないように、補強して固定する装置や構造のことです。

- 形鋼振れ止めとは?

- L型鋼やチャンネル鋼などの金属部材でがっちりと固定する方法です。地震の横揺れを防ぐ目的があります。

横走り主ダクトの耐震支持は、12m以下ごとに形鋼振れ止め支持するのが正解です。25m以下ごとでは間隔が広すぎて安全性を保てません。