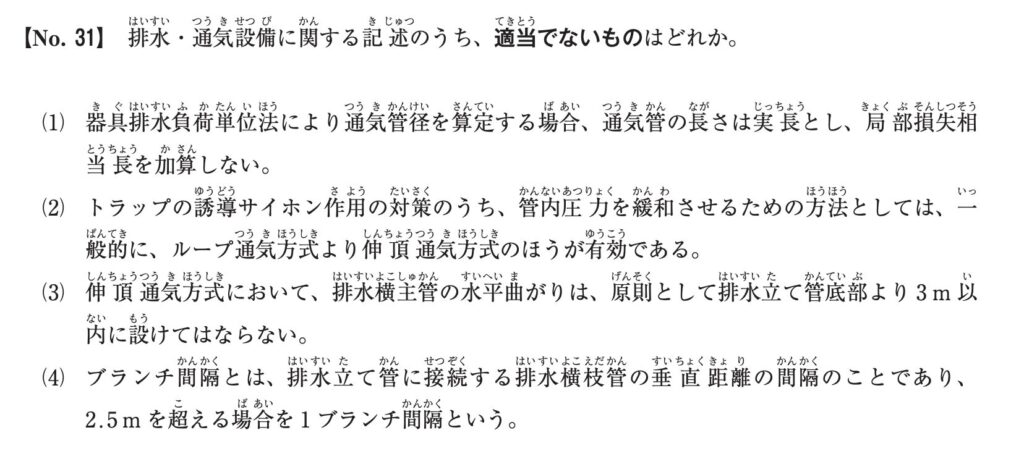

問31 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:器具排水負荷単位法により通気管径を算定する場合、通気管の長さは実長とし、局部損失相当長を加算しない。

(2)の解説 ❌️

問題:トラップの誘導サイホン作用の対策のうち、管内圧力を緩和させるための方法としては、一般的に、ループ通気方式より伸頂通気方式のほうが有効である。

- 誘導サイホン作用とは?

- トラップは排水口の下にある、U字の水が溜まる部分です。トラップ水が排水の勢いで吸い出されてしまう現象を誘導サイホン作用といいます。水が無くなるとニオイが逆流してくるので、誘導サイホン作用を防ぐ必要があります。

通気方式の違い

✅️ループ通気方式

器具のすぐ近くで空気を入れて、サイホン作用を防ぎます。トラップの水が吸い出されるのを防ぐ効果が高いのが特徴です。

✅️伸頂通気方式

建物の一番上に通気管を伸ばして、全体の圧力を調整します。器具近くの圧力変動を直接防ぐ効果は弱いです。

誘導サイホン作用対策にはループ通気方式が有効で、伸頂通気方式は全体的な圧力調整が主な役割になります。

(3)の解説 ⭕️

問題:伸頂通気方式において、排水横主管の水平曲がりは、原則として排水立て管底部より3m以内に設けてはならない。

(4)の解説 ⭕️

問題:ブランチ間隔とは、排水立て管に接続する排水横枝管の垂直距離の間隔のことであり、2.5mを超える場合を1ブランチ間隔という。

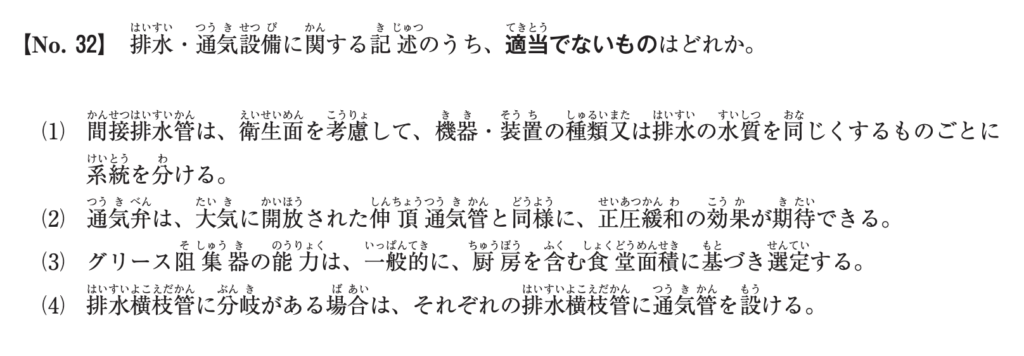

問32 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:間接排水管は、衛生面を考慮して、機器・装置の種類又は排水の水質を同じくするものごとに系統を分ける。

(2)の解説 ❌️

問題:通気弁は、大気に開放された伸頂通気管と同様に、正圧緩和の効果が期待できる。

- 通気弁とは?

- 排水の流れによって配管内の負圧が発生したときに、空気を取り込んでトラップの水が吸い取られるのを防ぐための弁です。

通気弁は負圧に対応するためのもので、正圧を緩和するものではありません。

(3)の解説 ⭕️

問題:グリース阻集器の能力は、一般的に、厨房を含む食堂面積に基づき選定する。

(4)の解説 ⭕️

問題:排水横枝管に分岐がある場合は、それぞれの排水横枝管に通気管を設ける。

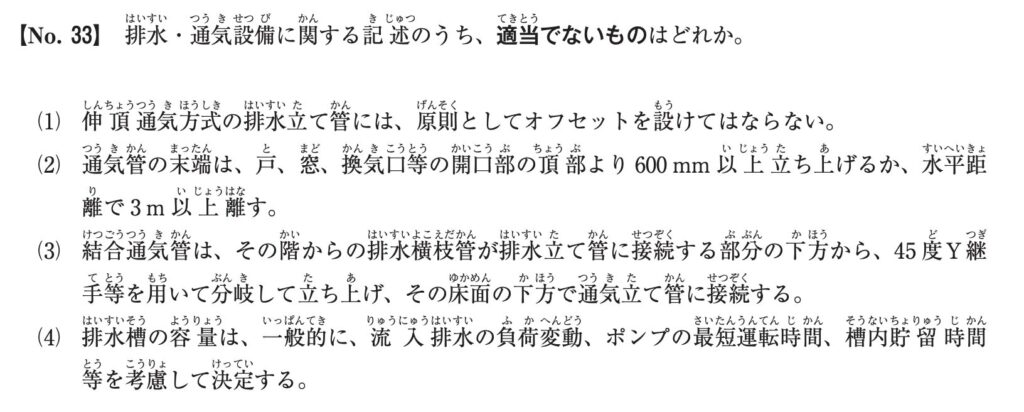

問33 選択問題

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:伸頂通気方式の排水立て管には、原則としてオフセットを設けてはならない。

(2)の解説 ⭕️

問題:通気管の末端は、戸、窓、換気口等の開口部の頂部より600mm以上立ち上げるか、水平距離で3m以上離す。

(3)の解説 ❌️

問題:結合通気管は、その階からの排水横枝管が排水立て管に接続する部分の下方から、45度Y継手等を用いて分岐して立ち上げ、その床面の下方で通気立て管に接続する。

- 結合通気管とは?

- 複数の排水横枝管からの通気をまとめて取るための通気管です。通気の目的は、トラップ封水を守ることにあります。

下方から通気管を接続してしまうと、排水が通気管に流れ込んでしまう恐れがあります。

(4)の解説 ⭕️

問題:排水槽の容量は、一般的に、流入排水の負荷変動、ポンプの最短運転時間、槽内貯留時間等を考慮して決定する。

問34 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:常時人がいない部分以外の部分は、全域放出方式又は局所放出方式としてはならない。

常時人がいない部分以外の部分=人がいることもある部分のことです。全域放出方式や局所放出方式は窒素やアルゴンガスなどの不活性ガスを大量に放出します。人がいると窒息や酸欠を起こす危険があるので、不活性ガス消火設備を使用してはならないのです。

人がいる場所の消火はスプリンクラーを使うのが一般的です!

(2)の解説 ⭕️

問題:ボイラー室等の多量の火気を使用する室に、不活性ガス消火設備を設置する場合の消火剤は、二酸化炭素とする。

(3)の解説 ⭕️

問題:貯蔵容器は、防護区画以外の温度が40℃以下で温度変化が少なく、直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設ける。

(4)の解説 ❌️

問題:全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG-55又はIG-541を放射するものに限る。)を設置した防護区画は、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置は必要ない。

不活性ガス消火設備は、火災のときに窒素などのガスを放出して酸素濃度を下げて消火します。急激にガスを大量に放出すると、防護区画の圧力が一時的に大きく上昇します。

圧力が上がりすぎると壁や扉が破損したりガスが漏れてしまうおそれがあるため、圧力上昇を防止するための措置は必要です。

問35 選択問題

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:「ガス事業法」では、ガス供給圧力が0.1MPa未満を低圧、0.1MPa以上1MPa未満を中圧、1MPa以上を高圧と区分している。

(2)の解説 ❌️

問題:一般消費者等に供給される液化石油ガス(LPG)は「い号」、「ろ号」、「は号」に区分されており、「い号」が最もプロパン及びプロピレンの合計量の含有率が低い。

液化石油ガス(LPG)は、その主成分(プロパン・プロピレン)などの割合により、以下の3つに分類されます。

| 区分 | 特徴 |

| い号 | プロパン・プロピレン含有率が高い (いちばん濃い) |

| ろ号 | 中間量 |

| は号 | プロパン・プロピレン含有率が低い (いちばん薄い) |

(3)の解説 ⭕️

問題:比重が空氣より小さい都市ガスのガス漏れ警報器は、ガス燃焼器から水平距離8m以内に設置しなければならない。

(4)の解説 ⭕️

問題:内容積が20L以上の液化石油ガス(LPG)の容器を設置する場合は、容器の設置位置から2m以内にある火気を遮る措置を行う。

問36 選択問題

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:合併処理浄化槽の処理工程は、一般的に、前処理・一次処理・二次処理・消毒からなる。

(2)の解説 ⭕️

問題:合併処理浄化槽の二時処理工程では、微生物を利用した生物学的処理方式が採用され、活性汚泥法と生物膜法に大別される。

(3)の解説 ⭕️

問題:BOD負荷量とは、流入水のBOD濃度に流入水量を乗じたもので、g/日で表される。

(4)の解説 ❌️

問題:好気性処理法は、最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガス等のガス体に分解される。

- 好気性処理法とは?

- 酸素(空気)が好きな微生物の力を利用して、水の中の汚れ(有機物)を分解し、水をキレイにする方法です。分解された有機物は、最終的にCO₂と水になります。

- 嫌気性処理法とは?

- 酸素がない環境(嫌気条件)で働く微生物の力を使って、水の汚れ(有機物)をキレイにする処理方法です。空気無しで汚れを分解するのでガスが発生します。

有機物をメタンガス等のガス体に分解する方法は、嫌気性処理法の話です。

問37 選択問題

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:建築用との異なる2棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は、延べ面積の大きい方の建築用との算定基準により算定する。

2棟の建築物がある場合はそれぞれの建築用途ごとに算定するので、不正解になります。

(2)の解説 ⭕️

問題:工場の処理対象人員は、業務用厨房設備の有無により、算定式が異なる。

(3)の解説 ⭕️

問題:病院の処理対象人員は、業務用厨房設備等の有無とベッド数により算定する。

(4)の解説 ⭕️

問題:中学校の処理対象人員と高等学校の処理対象人員は、算定式が異なる。

問38

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:人造鉱物繊維保温材には、ロックウール保温材とグラスウール保温材があり、グラスウール保温材の方が使用温度の上限が高い。

- 人造鉱物繊維保温材とは?

- 人工的に作られた「ガラス」や「岩石」などを原料とする保温材のことです。ガラス繊維を使用したものがグラスウール、岩石繊維を使用したものがロックウールになります。

保温材には「どのくらい高温まで耐えられるか」という限界があり、使用温度の目安は以下のとおりです。

| 材料名 | 使用温度の目安と上限 |

| グラスウール | 約250〜300℃ |

| ロックウール | 約600〜700℃ |

グラスウールは安価で軽くて使いやすいですが、ロックウールより使用温度の上限では劣ります。

ガラスは高温で溶けるけど、岩石は熱に強いイメージがありますね!

(2)の解説 ⭕️

問題:ポリエチレンフォーム保温材は、独立気泡体を有していることから、水分による断熱性能の低下が小さい。

(3)の解説 ⭕️

問題:保温材の目的は、熱の拡散あるいは侵入を小さくする、表面温度の保持、管内温度の保持、結露防止等である。

(4)の解説 ⭕️

問題:ロックウール保温材のブランケットは、密度により1号と2号に区分される。

問39

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:鋳鉄製ボイラーは、分割搬入が可能で、鋼板製に比べて耐食性が優れている。

(2)の解説 ⭕️

問題:真空式温水発生機は、運転中の内部圧力が大気圧より低いため、「労働安全衛生法」におけるボイラーとしての適用を受けず、取扱い資格が不要である。

(3)の解説 ❌️

問題:小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、水質管理を行う必要がない。

- 小型貫流ボイラーとは?

- お湯を作るための機械の1つで、他のボイラーと違って水を貯めるタンク(ドラム)がありません。中にある水の量がとても少ないのが特徴です。

水の量が少ないからこそ、水質管理がとても重要になります。

水質管理をしないと…?

- 水の汚れで配管も汚れる

- スケールができて効率が落ちる

- ボイラーの故障や爆発の危険がある

(4)の解説 ⭕️

問題:炉筒煙管ボイラ−は、胴内部に炉筒(燃焼室)と多数の煙管を配置したものである。

問40

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:デシカント空気調和機は、導入外気の湿度を室内湿度に近づけて供給するデシカントローターを備えたものである。

(2)の解説 ❌️

問題:ユニット形空気調和機の冷却コイルは、供給冷水温度は、5〜7℃、コイル面通過風速は、5.0m/s前後で選定する。

冷水コイルに使う冷水の温度は5〜7℃で正しいです。しかしコイル面通過風速は2.5 m/s前後で選定するのが正解であり、5.0m/s前後は速すぎるので間違いになります。

コイル面通過風速5.0m/sがダメな理由

- ❌️騒音が大きくなる

- ❌️除湿性能が下がる

- ❌️圧力損失が大きくなる

(3)の解説 ⭕️

問題:ユニット形空気調和機で大温度差送風方式とする場合、低負荷時の換気量不足に留意する必要がある。

(4)の解説 ⭕️

問題:潜熱・顕熱分離形空気調和機は、外気負荷を処理する潜熱コイルと室内不可を処理する顕熱コイルを備えたものである。

問41

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接合は、ねじ込み式鋼管製管継手を使用する。

排水管でねじ込み式は使いません。排水管専用のMDジョイント等のメカニカル継手を使います。メカニカル継手ならナットや固定リングだけで密閉・接続でき、ゴムパッキンが入っているから水漏れも防ぎます。

排水管にねじ込み式を使わない理由

- ❌️内面ライニングがネジ加工で傷つく

▶腐食リスクがある - ❌️汚れやゴミがネジ部に溜まりやすい

- ❌️施工性が悪く、漏水の危険がある

(2)の解説 ⭕️

問題:配管用炭素鋼鋼管の最高使用圧力は、1.0MPa程度である。

(3)の解説 ⭕️

問題:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接合にねじ接合を用いる場合は、管端防食管継手を使用する。

(4)の解説 ⭕️

問題:バタフライ弁に用いられる弁体は円板状であり、構造が簡単で取付けスペースが小さい。

問42

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ダクトフランジ用ガスケットの厚さは、一般的に、アングルフランジ用は3mm以上、コーナーボルト工法フランジ用はガスケットの弾力性が要求されるため5mm以上のものを使用する。

(2)の解説 ⭕️

問題:排煙ダクトに設ける防火ダンパーの温度ヒューズの作動温度は280℃とする。

(3)の解説 ⭕️

問題:防火ダンパーの温度ヒューズの作動温度は、一般系統は72℃、厨房排気系統は120℃とする。

(4)の解説 ❌️

問題:低圧ダクトの通常運転時における内圧は、正圧、負圧ともに1000Paまでの範囲とする。

低圧ダクトの内圧範囲は、±1000Paではありません。ダクトの通常運転時における圧力区分に関するルールは以下のとおりです。

| 区分 | 内圧範囲(Pa) | 主な用途 |

| 低圧ダクト | ±500Pa以下 | 空調の一般的な送風・還気 |

| 中圧ダクト | ±500Pa超〜±1500Pa程度 | 長距離・高風量配管など |

| 高圧ダクト | ±1500Pa超 | 特殊用途・大規模空調設備など |

ちなみに低圧ダクトの制限圧力(その値を超えると壊れる)は、正圧+1000Pa、負圧−750Paになります。

問43

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

(2)の解説 ⭕️

問題:発注者の完成検査で、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、工事目的物を最小限度破壊する場合、その検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担となる。

(3)の解説 ❌️

問題:受注者は、約款(契約書含む。)及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、監督員の指示によらなければならない。

受注者は、契約書や設計図書に特別な定めがない仮設や施工方法等については、受注者自らが定めることができます。ただし工事に影響するような重要事項であれば、監督員の承認が必要な場合があります。

(4)の解説 ⭕️

問題:設計図書の表示が明確でない場合は、監督員に通知して、発注者による確認を請求しなければならない。

問44

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:配管用ステンレス鋼鋼管は、一般は以下尿ステンレス鋼鋼管の適用範囲を超える使用圧力や、ねじ切り加工が必要な場合に使用される。

(2)の解説 ⭕️

問題:硬質ポリ塩化ビニル管のVP、VM、VUの3種類のうち、設計圧力の上限が最も低いものはVUである。

(3)の解説 ⭕️

問題:水配管用亜鉛めっき鋼管は、配管用炭素鋼鋼管(白)に比べて、亜鉛の付着量が多い。

(4)の解説 ❌️

問題:水道用硬質ポリ塩化ビニル管のHIVPは、VPより耐熱性が優れ、給湯管として使用される。

- HIVPとは?

- 高耐衝撃性硬質塩化ビニル管(High Impact VP)のことで、耐衝撃性・耐水圧性に優れています。

耐熱性についてはHIVPとVPに違いが無いため、この問題は❌️となります。