問11

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:金属管工事における三相3線式回路の電線は、1回路の電線全部を同一の金属管内に収める。

(2)の解説 ⭕️

問題:CD管(合成樹脂製可とう電線管)は、一般的に、直接コンクリートに埋め込んで施設する。

- 正式名称:合成樹脂製可とう電線管(CD管)

- 色:オレンジ色(標準)

- 材質:塩ビ(硬質塩化ビニル)など

- 特徴:安価で施工しやすいが、耐候性が弱い(紫外線や水に弱い)

- 用途:コンクリートに埋め込む配管、屋内の隠ぺい配線

- 屋外で使うと劣化するのでNG

(3)の解説 ⭕️

問題:電線の接続は、管内で行わず、プルボックス等の内部で行う。

(4)の解説 ❌️

問題:PF管(合成樹脂製可とう電線管)相互の接続は、直接接続とする。

- 正式名称:合成樹脂製可とう電線管(PF管)

- 色:グレー(標準)

- 材質:ポリエチレンなど耐候性のある樹脂

- 特徴:耐候性が高い(屋外でもOK)

- 用途:屋外配管、屋根や外壁まわりの電線保護

- CD管より値段は高めだが、雨や日差しに強い

PF管どうしをつなぐときは、専用のカップリング(ジョイント)を使います。専用カップリングを使用するのは、機械的な強度・防水・防塵を確保するためです。

問12

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:インバータ制御は高調波が発生するため、フィルタ等の高調波対策が必要である。

(2)の解説 ❌️

問題:直入れ始動方式では、一般的に、始動電流は定格電流の2倍程度となる。

- 直入れ始動方式とは?

- モーターをいきなり電源に直結して始動する方法です。構造が簡単で安価ですが、始動時に大きな電流が流れるのが欠点になります。

モーターが動いているときは、電流を抑える「逆起電力」が発生します。直入れ始動方式ではモーター停止状態からいきなり電流を流すので、逆起電力が発生せず大電流が流れるわけです。直入れ始動方式の始動電流は、定格電流の5〜7倍にもなります。

始動電流を抑える始動方式は、スターデルタ始動方式などがありますね!

(3)の解説 ⭕️

問題:出力が0.2kW以下の場合は、過負荷保護装置を設けなくてもよい。

(4)の解説 ⭕️

問題:三相の電線のうちいずれかの2線を入れ替えると、回転方向が逆向きになる。

問13

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:柱の鉄筋のかぶり厚さは、主筋の外側からコンクリートの表面までの最短距離をいう。

主筋ではなく帯筋・あばら筋の外側からコンクリートの表面までの最短距離をかぶり厚さといいます。かぶり厚さは、鉄筋を錆びから守るための処置です。

(2)の解説 ⭕️

問題:耐震壁は、地震に対して有効であり、バランスよく配置しなければならない。

(3)の解説 ⭕️

問題:コンクリート壁の特定の箇所に、ひび割れを集中させるために設ける目地を、ひび割れ誘発目地という。

(4)の解説 ⭕️

問題:鉄筋とコンクリートは、常温では線膨張係数がほぼ等しい。

問14

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:同じ大きさの二つの梁貫通孔の中心間隔は、梁貫通孔の径の3倍以上とする。

(2)の解説 ❌️

問題:梁貫通孔の径の大きさは、梁せいの1/2以下とする。

- 梁せいとは?

- 梁という部材の高さを指します。

梁せいの1/3以下が正解です。梁の高さの半分(1/2)もの穴を開けたら、強度が極端に低下してしまいます。

(3)の解説 ⭕️

問題:梁の側面のせき板は、コンクリートの圧縮強度が5N/mm²以上で取り外すことができる。

- せき板とは?

- コンクリートを流し込むための型のことです。梁や柱の側面の型枠は、コンクリートが自重で崩れない程度の強度が出れば外せます。

コンクリートが流れ出ないようにせき止める板だからせき板!

(4)の解説 ⭕️

問題:梁の幅止め筋は、コンクリート打設時にあばら筋(スターラップ)のはらみを防止する。

- 幅止め筋とは?

- 鉄筋コンクリートの梁の中に入れる小さな鉄筋のことです。あばら筋(スターラップ:梁をぐるっと囲む鉄筋)が外に広がらないように、ストッパーの役割をします。

あばら筋が外に広がる・膨らむことを「はらむ」といいますよ!

問15

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:建物の平面形状が長方形の場合、長辺が東西面となるように計画する。

長辺が南北面となるように計画するのが正解です。

太陽は東からのぼって西に沈みます。日の出・西日のときは太陽の位置が低いため陽の光が建物内に差し込んで暑くなりやすいです。夏期の日射の影響を抑える観点では、東西面は小さくするのが省エネになります。

(2)の解説 ⭕️

問題:外壁面積に対する窓面積の比率を小さくする。

(3)の解説 ⭕️

問題:外壁の色は、日射吸収率の小さい白色系とする。

(4)の解説 ⭕️

問題:外壁の塗装には、太陽光の赤外線を反射し、建物の温度上昇の抑制に効果のある塗料を使用する。

問16

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:ペリメーター空気処理方式は、コールドドラフトの防止に有効である。

(2)の解説 ❌️

問題:床吹出し方式は、暖房運転時の居住域における垂直方向の温度差が大きい。

「温度差が小さい」が正解です。

温かい空気は冷たい空気よりも軽いので、上にのぼっていく性質があります。床から温風を吹き出すと足元から天井に向かって温かい空気が広がるので、垂直方向の温度差は小さくなるわけです。

(3)の解説 ⭕️

問題:定風量単一ダクト方式は、各室で時刻別負荷変動パターンが異なる場合、各室間で温度のアンバランスが生じやすい。

(4)の解説 ⭕️

問題:ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、全空気方式に比べ、外気冷房の効果が得にくい。

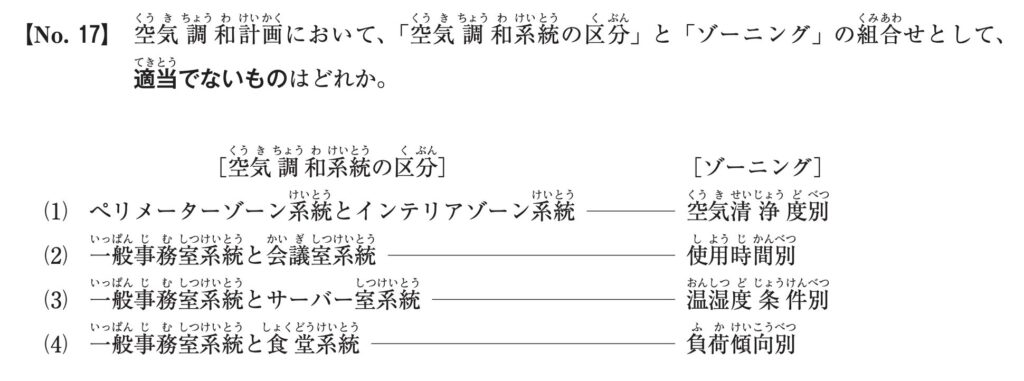

問17

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:ペリメーターゾーン系統とインテリアゾーン系統 ー 空気清浄度別

- ペリメーターゾーンとは?

- 室内で、外壁や窓側に近い部分のことです。外壁や窓からおおむね5m以内を指します。

- インテリアゾーンとは?

- 外壁や窓から離れた建物の内部のことです。

ペリメーター・インテリアゾーンは外気負荷の大小で空調計画をします。空気清浄度は関係ありません。

(2)の解説 ⭕️

問題:一般事務室系統と会議室系統 ー 使用時間別

(3)の解説 ⭕️

問題:一般事務室系統とサーバー室系統 ー 温湿度条件別

(4)の解説 ⭕️

問題:一般事務室系統と食堂系統 ー 負荷傾向別

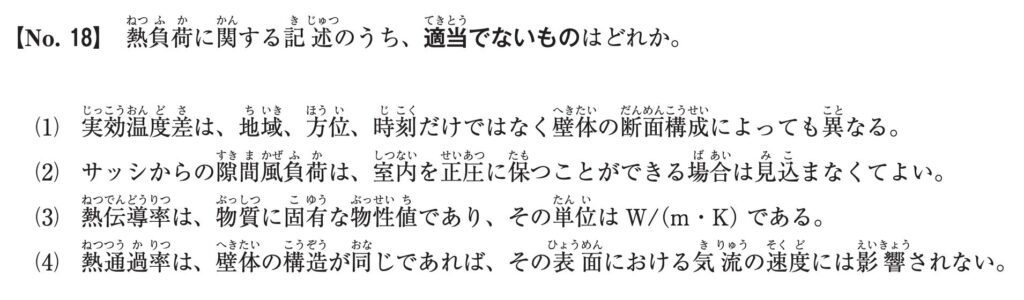

問18

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:実効温度差は、地域、方位、時刻だけではなく壁体の断面構成によっても異なる。

(2)の解説 ⭕️

問題:サッシからの隙間風負荷は、室内を静圧に保つことができる場合は見込まなくてよい。

(3)の解説 ⭕️

問題:熱伝導率は、物質に固有な物性値であり、その単位はW/(m・K)である。

(4)の解説 ❌️

問題:熱通過率は、壁体の構造が同じであれば、その表面における気流の速度には影響されない。

「気流の速度に影響される」が正解です。

家の外壁に当たる風が強いほど、外壁の熱を多く奪うことができます。

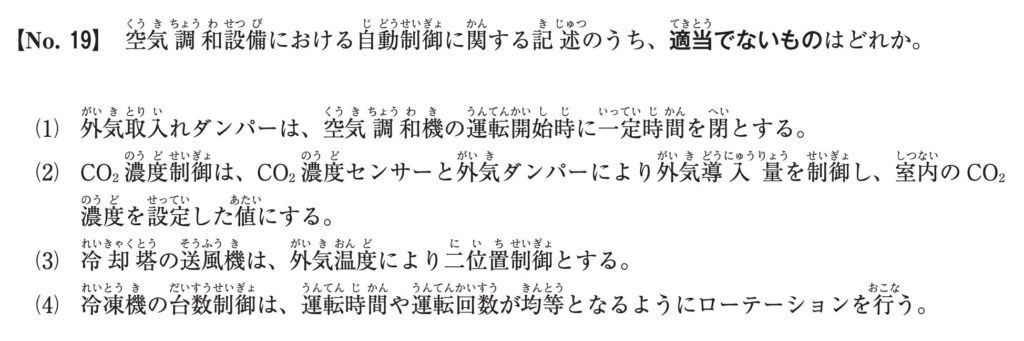

問19

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:外気取入れダンパーは、空気調和機の運転開始時に一定時間を閉とする。

(2)の解説 ⭕️

問題:CO₂濃度制御は、CO₂濃度センサーと外気ダンパーにより外気導入量を制御し、室内のCO₂濃度を設定した値にする。

(3)の解説 ❌️

問題:冷却塔の送風機は、外気温度により二位置制御とする。

「冷却水温度により二位置制御とする」が正解です。

冷却塔の役割は、設備で温められた冷却水を設定温度まで冷やすことです。冷却水が温かいなら「送風機ONでガンガン冷やす」、冷却水が冷たいままなら「送風機OFFで設備に還す」という制御をしています。

(4)の解説 ⭕️

問題:冷凍機の台数制御は、運転時間や運転回数が均等となるようにローテーションを行う。

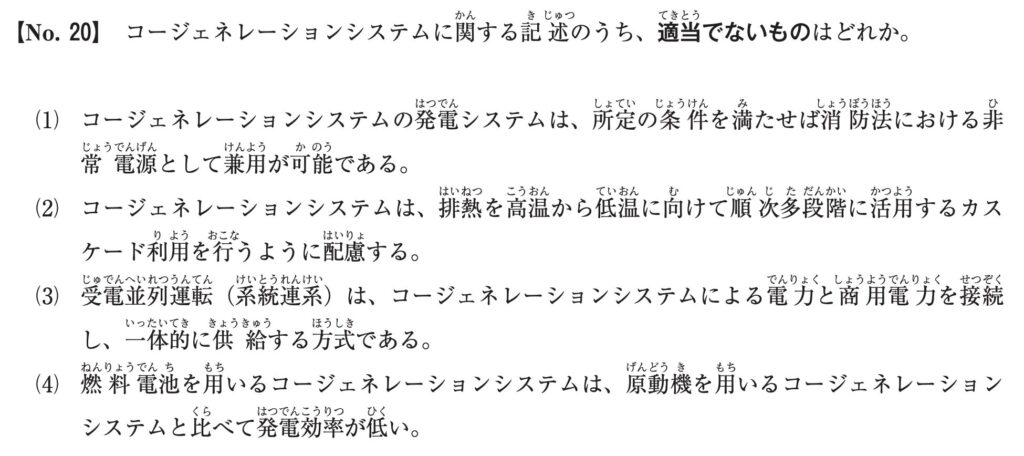

問20

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:コージェネレーションシステムの発電システムは、所定の条件を満たせば消防法における非常電源として兼用が可能である。

(2)の解説 ⭕️

問題:コージェネレーションシステムは、排熱を高温から低温に向けて順次多段階に活用するカスケード利用を行うように配慮する。

(3)の解説 ⭕️

問題:受電並列運転(系統連系)は、コージェネレーションシステムによる電力と商用電力を接続し、一体的に供給する方式である。

(4)の解説 ❌️

問題:燃料電池を用いるコージェネレーションシステムは、原動機を用いるコージェネレーションシステムと比べて発電効率が低い。

「燃料電池を用いるコージェネレーションシステムの方が発電効率が高い」が正解です。