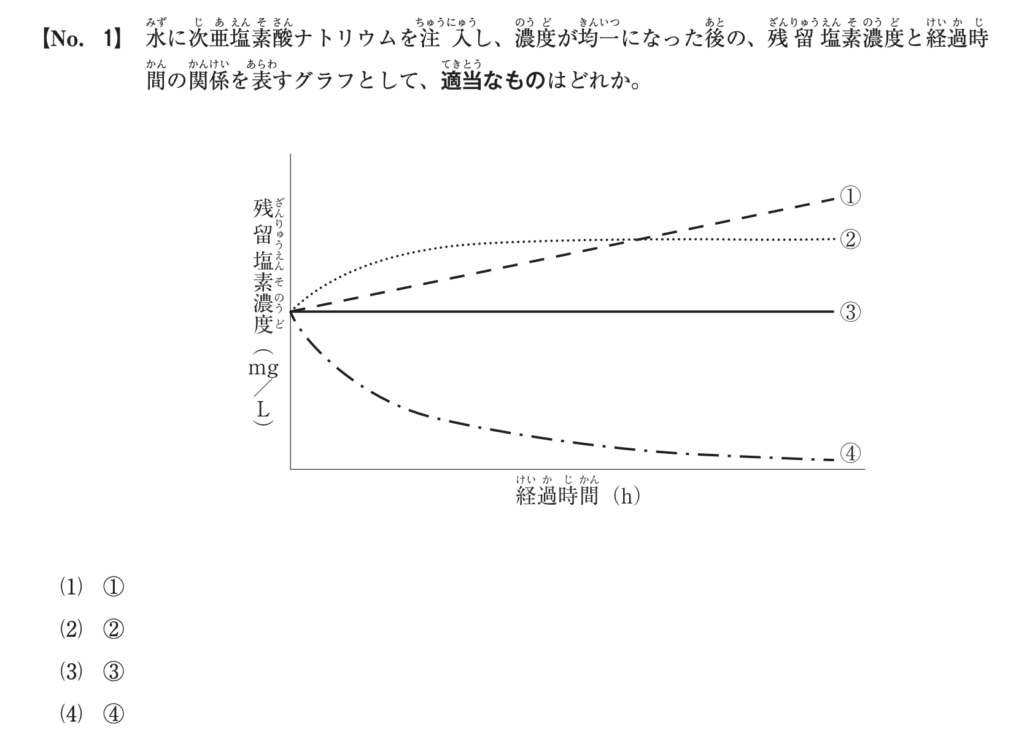

問1

答えはここをタップ

4が正解!

- 次亜塩素酸ナトリウムとは?

- 強い殺菌力をもつ塩素系の消毒剤・漂白剤の主成分となる化学物質です。化学式はNaClOで、「ハイター」など家庭用漂白剤や、水道水・プールの消毒剤、食品や調理器具の除菌・漂白、施設の清掃などさまざまな用途で使われています。

次亜塩素酸ナトリウムを水に入れると、時間の経過とともにどんどん濃度が減っていきます。特に最初の数時間で急激に減り、その後はゆっくり減るのが特徴です。その他にも「水の温度が高いほど」「また汚れや有機物が多いほど」早めに減少する性質があります。

問題の選択肢を見ると濃度が下がっているのは④だけなので、④が正解です。

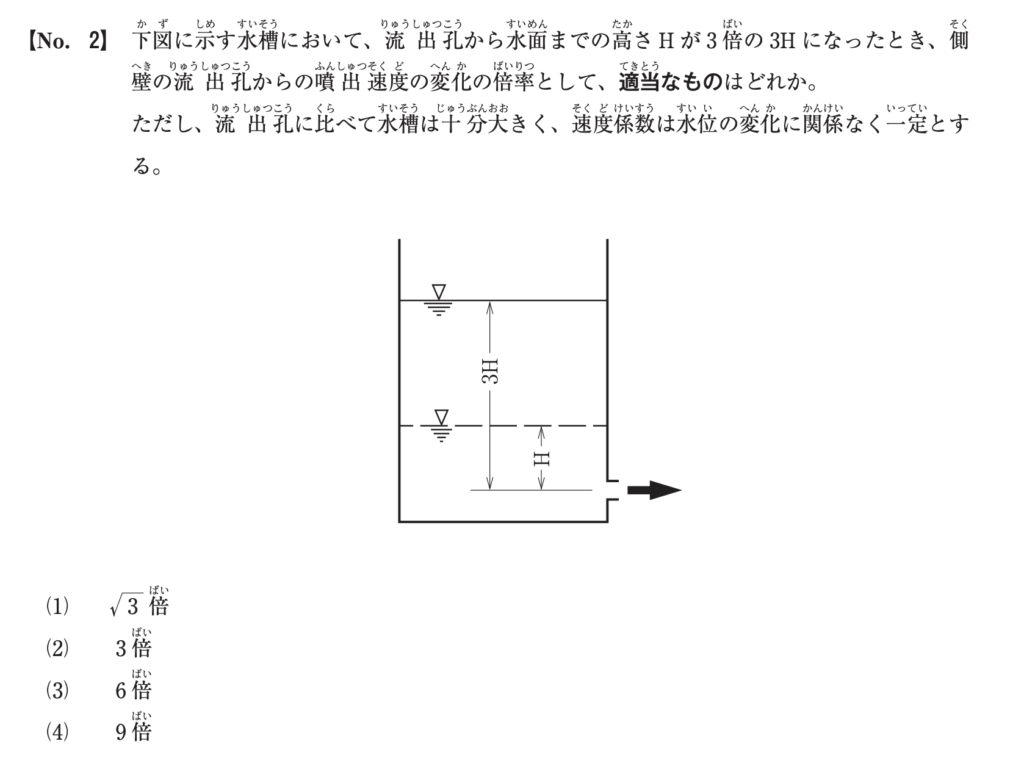

問2

答えはここをタップ

1が正解!

この問題を簡単にいうと、【水槽の横に穴(流出孔)があって、水がその穴から出ていきます。水面の高さがH→3Hに増えたとき、水が出ていく速さは何倍になるか?】という問題です。

水の速さは「高さの平方根」に比例する

水が穴から出る速さν(ニュー)は、水面の高さHの平方根で決まり、これをトリチェリの定理といいます。

ν=√2gH(2gは重力加速度)

1.初期水位Hのときの速さ

ν₁=√2gH

2.水位3Hのときの速さ

ν₂=√2g(3H)

=√3 と √2gH に分解

3.速度比ν₂/ν₁

ν₂/ν₁=√3

噴出速度は√3倍が正解です。

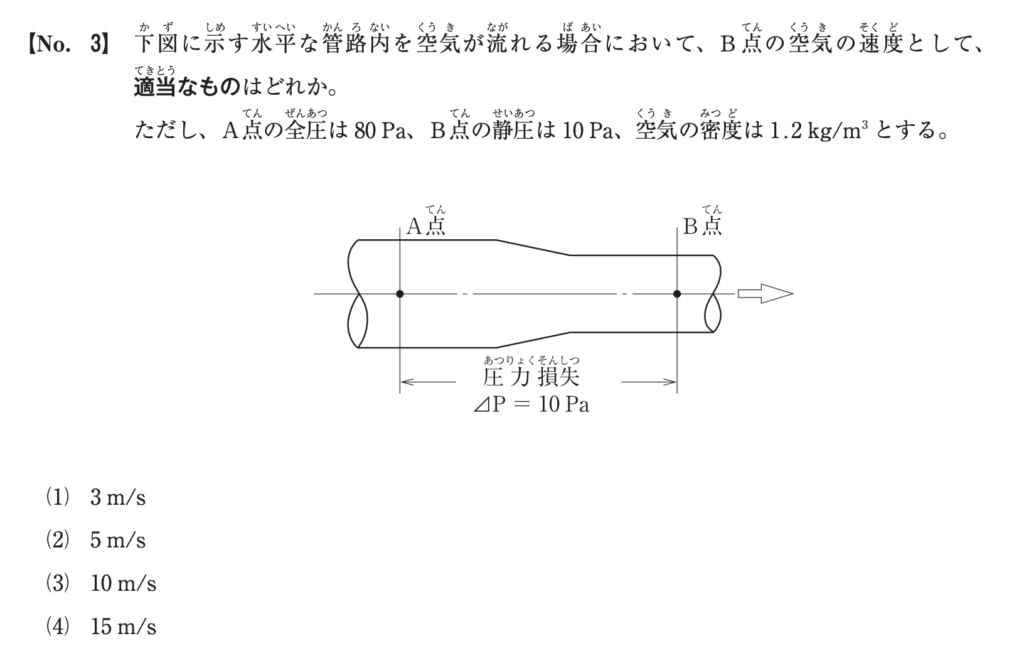

問3

答えはここをタップ

3が正解!

この問題を簡単にいうと、【管の中の空気がA点からB点に流れるとき、一部の圧力が速度エネルギーに変わります。B点の速さν(ニュー)を求めましょう】という問題です。

空気の速さはベルヌーイの式で求められる

✅️1/2ρν²+p+ρgh=一定

✅️全圧=静圧+損失圧+速度圧

- ρ(ロー)▶流体の密度

- ν(ニュー)▶流体の流速

- p▶圧力(Pa)

- g▶重力の加速度(m/s²)

- h▶基準水平面からの高さ(m)

問題文から与えられている情報は以下のとおりです。

- 全圧(A点)=80Pa

- 静圧(B点)=10Pa

- 損失圧=10Pa

- 速度圧=???(空気の速さで決まる)

というわけで、足りない情報を埋めるところから始めていきます。

1.速度圧を求める

速度圧=全圧ー静圧ー損失圧

=80ー10ー10=60Pa

2.速度圧をベルヌーイの式に当てはめる

速度圧=1/2ρν²

ρ=1.2kg/㎥

3.ν²の値を求める

1/2✕1.2✕ν²=60Pa

0.6✕ν²=60

60/0.6=ν²=100

ν²=100

4.νの値を求める

ν=√100=10

ν(流体の流速)は10m/sなので、(3)が正解!

問4

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:オリフィスー流量測定

(2)の解説 ❌️

問題:ジュコフスキーの式ー毛管現象

- 毛管現象とは?

- 細い管やすき間液体が自然と移動・上昇する現象です。液体の中の分子はお互いに引っ張り合う「表面張力」という力を持っています。細い管を液体に入れると、液体が管や繊維を「濡らしたい!」という性質(濡れやすさ/付着力)が働き、液体が管の壁を登って上昇します。

液体は重力によって下に戻りますが、細い管ほど登った液体が軽いので、より高いところまで昇ることができるという現象です。

ジュコフスキーの式は翼の揚力を求める空気力学の式のため、関係ありません。

(3)の解説 ⭕️

問題:レイノルズ数ー粘性力

(4)の解説 ⭕️

問題:ベルヌーイの定理ーエネルギー保存の法則

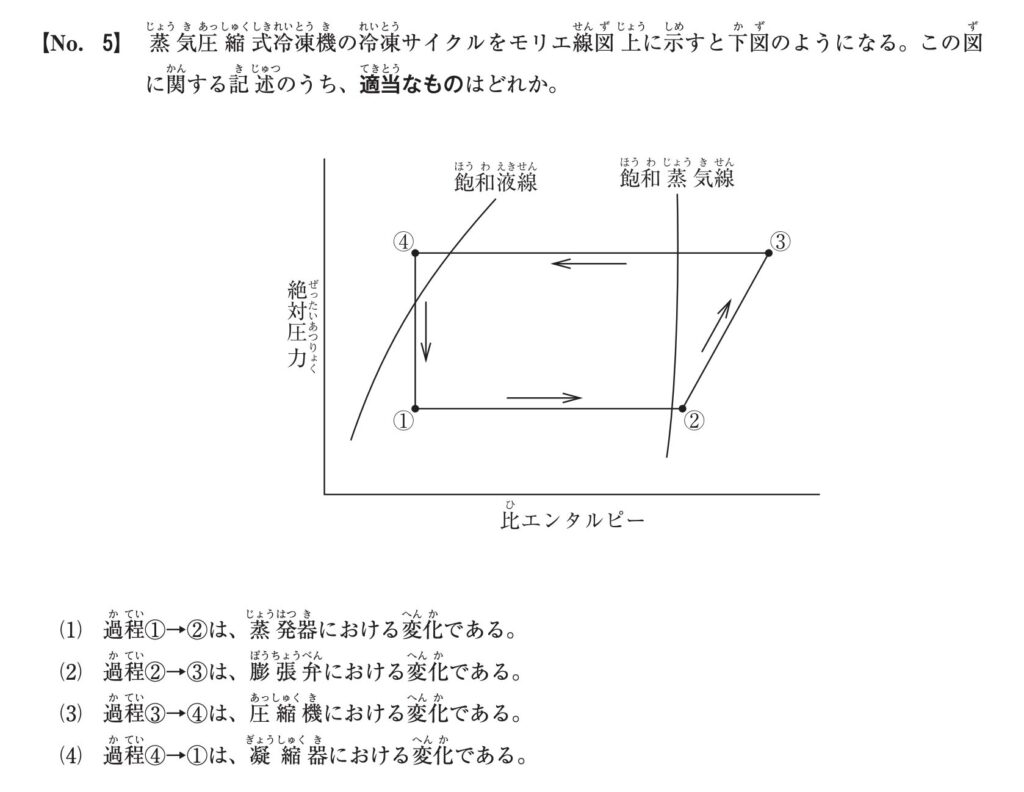

問5

答えはここをタップ

1が正解!

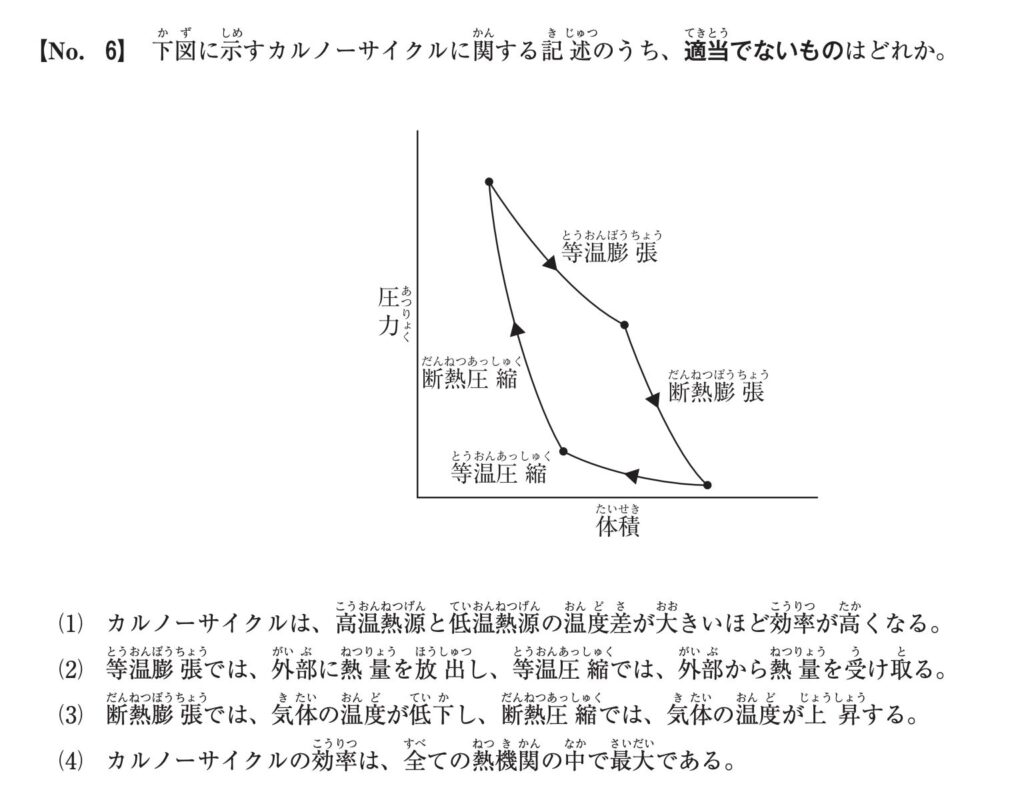

問6

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:カルノーサイクルは、高温熱源と低温熱源の温度差が大きいほど効率が高くなる。

(2)の解説 ❌️

問題:等温膨張では、外部に熱量を放出し、等温圧縮では、外部から熱量を受け取る。

- 等温膨張とは?

- シリンダー内の気体が温度を一定に保ったままゆっくり膨張する過程のことです。通常なら膨張すると温度は下がってしまいますが、ゆっくり膨張することで外部から熱をもらって温度を一定を保ちながら体積を増やしてシリンダーを押し出すことができます。

通常であれば膨張は温度が下がり、圧縮は温度が上がります。「等温」膨張と「等温」圧縮は温度変化をさせないように体積を変化させる過程のことです。

等温を維持するため熱の移動が必要

- 等温膨張は温度が下がっちゃう

▶外部から熱をもらう - 等温圧縮は温度が上がっちゃう

▶外部に熱を放出する

つまり、問題文は逆の意味で書かれているので❌️となります。

(3)の解説 ⭕️

問題:断熱膨張では、気体の温度が低下し、断熱圧縮では、気体の温度が上昇する。

(4)の解説 ⭕️

問題:カルノーサイクルの効率は、全ての熱機関の中で最大である。

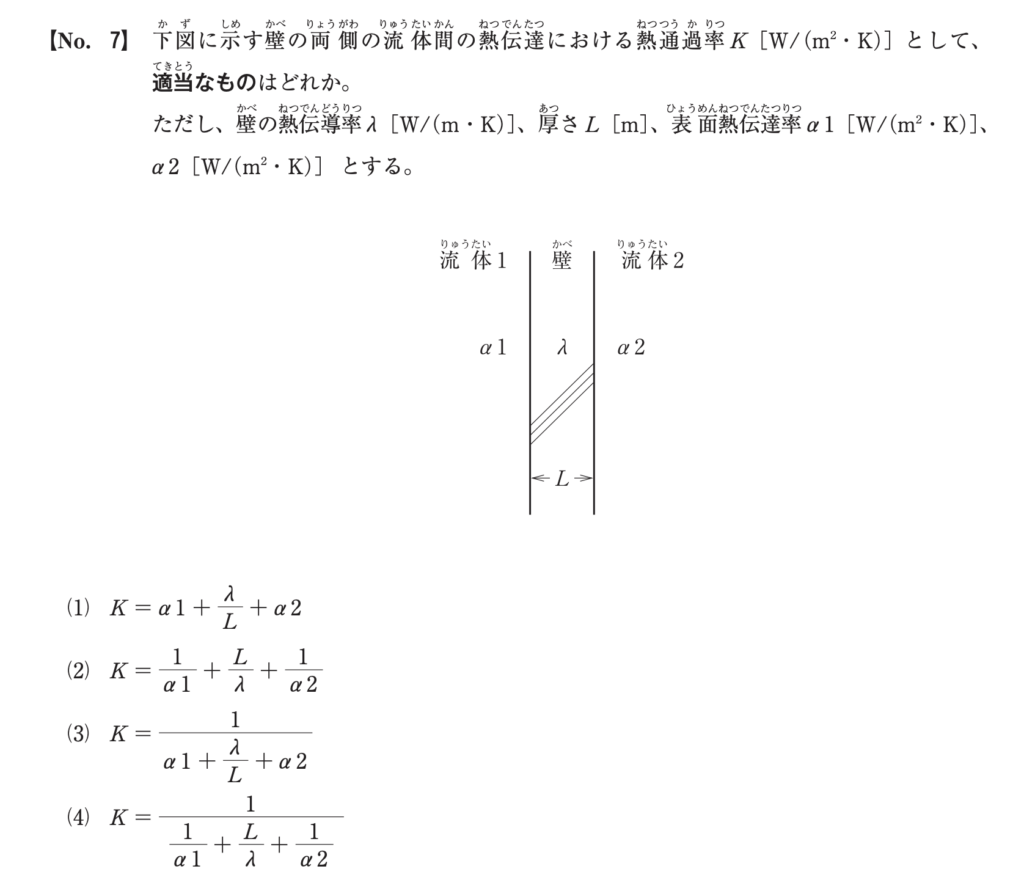

問7

答えはここをタップ

4が正解!

この問題を簡単にいうと、【流体1(外気)と流体2(部屋の空気)の間に壁(家の壁)があるときの熱通過率Kを求めましょう】ということです。

熱の伝わり方のポイント

- 流体1→壁の表面に熱伝達

- 壁の中を熱伝導

- 壁→流体2へ熱伝達

熱は上記のように3つのステップで一直線に進みます。

熱抵抗(R)の合計を求めよう!

熱は流体1から流体2に向かって一直線に進むから、熱抵抗はすべて足し算で考えてOKです。

- 流体1側の熱抵抗▶1/a1

- 壁の熱抵抗▶L/λ(ラムダ)

※Lは壁の長さでLongのLと覚えよう! - 流体2側の熱抵抗▶1/a2

全部足すと、

R=1/a1+L/λ+1/a2

RはResistance(レジスタンス)のR!「抵抗」っていう意味だよ!

熱通過率(K)を求めよう

熱通過率Kは、熱抵抗の逆数です。

K=1/R=1/ 1/a1+L/λ+1/a2

=1/ 1/a1+L/λ+1/a2

答えは(4)になります。

問8

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:直達日射とは、太陽表面から直接地上に到達する太陽放射をいう。

(2)の解説 ⭕️

問題:日射のエネルギーは、紫外線部よりも赤外線部及び可視線部に多く含まれている。

(3)の解説 ❌️

問題:日射の大気透過率は、主に大気中に含まれる窒素の量に影響される。

日射の大気透過率は、大気中のちり・水蒸気・エアロゾル(とても小さな粒子)などが影響します。窒素は透過率に影響しません。

(4)の解説 ⭕️

問題:日射により加熱された地表から放射される赤外線の一部は、大気中の水蒸気、二酸化炭素等の温室効果ガスに吸収される。

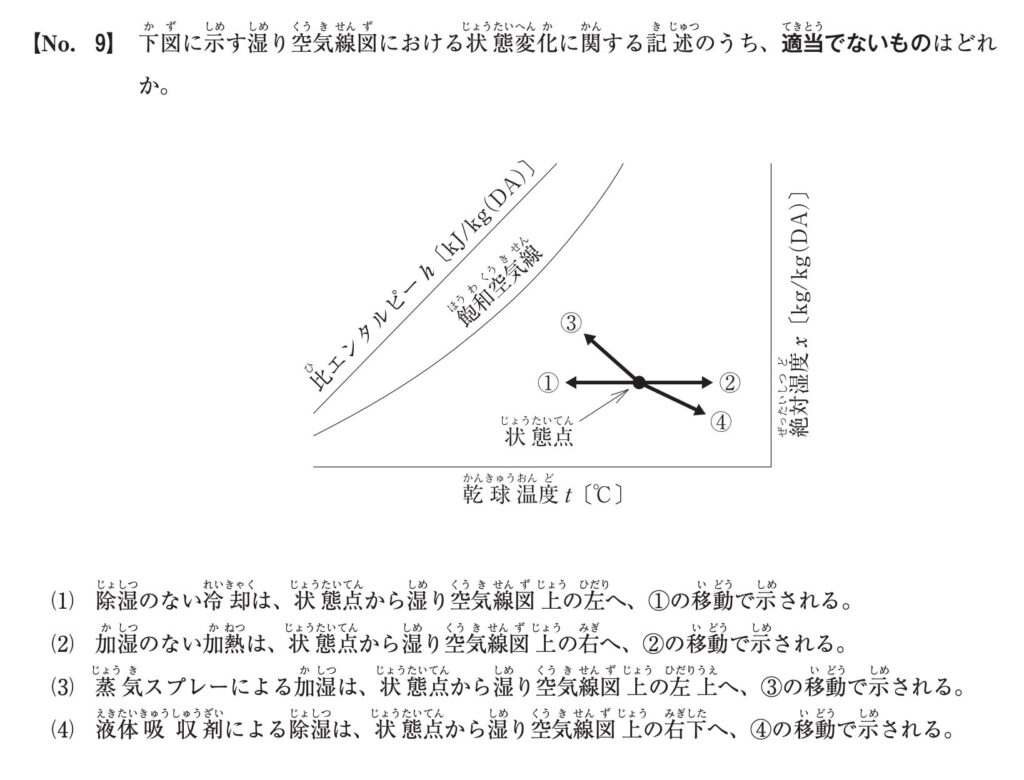

問9

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:除湿のない冷却は、状態点から湿り空気線図上の左へ、①の移動で示される。

(2)の解説 ⭕️

問題:加湿のない加熱は、状態点から湿り空気線図上の右へ、②の移動で示される。

(3)の解説 ❌️

問題:蒸気スプレーによる加湿は、状態点から湿り空気線図上の左上へ、③の移動で示される。

蒸気スプレーによる加湿は、湿り空気線図上でほぼ真上に移動する動きになります。蒸気を直接空気中に噴霧する方法のため、加湿によって空気の絶対湿度は増加しますが、乾球温度はほとんど変わらないためです。

(4)の解説 ⭕️

問題:液体吸収剤による除湿は、状態点から湿り空気線図上の右下へ、④の移動で示される。

問10

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:コインシデンス効果は、音波が壁に斜めに入社した場合に発生し、遮音性能が低下する現象のことである。

(2)の解説 ⭕️

問題:ロックウールやグラスウールは、一般的に、低周波数域よりも中・高周波数域の音をよく吸収する。

(3)の解説 ⭕️

問題:音圧レベル50dBの音を②つ合成すると、約53dBになる。

(4)の解説 ❌️

問題:NC曲線で示される音圧レベルの許容値は、周波数が高いほど大きい。

- NC曲線とは?

- 建物内の騒音評価に使う基準です。室内の騒音が人に不快に感じられるかどうかを、周波数ごとに定めた曲線で表します。周波数別に許容される音圧レベル(dB)が異なるのが特徴です。

NC曲線の性質

- 低周波数(100Hz以下)

▶人間の耳は鈍感で、不快さを感じにくい

▶許容音圧レベルは高めに設定されている - 高周波数(1kHz〜4kHz)

▶人間の耳は敏感で、不快さを感じやすい

▶許容音圧レベルは低めに設定されている