問1

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:日射の大気透過率は、大気中に含まれる水蒸気の量に影響される。

(2)の解説 ❌️

問題:天空日射とは、大気を通過して直接地表に到達する日射をいう。

大気を通過して直接地表に到達する日射は、直達日射です。

(3)の解説 ⭕️

問題:日射のエネルギーは、紫外線部よりも赤外線部及び貸先負に多く含まれている。

(4)の解説 ⭕️

問題:太陽定数とは、大気上端で、太陽光線に対して垂直な面で受けた単位面積当たりの太陽放射エネルギーの強さをいう。

問2

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:燃焼において、酸素濃度が18%近くに低下すると不完全燃焼が著しくなり、一酸化炭素の発生量が多くなる。

(2)の解説 ⭕️

問題:ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOCs)のうちのいくつかは、発がん性物質である可能性が高いとされている。

(3)の解説 ❌️

問題:浮遊粉じんは、在室者の活動により、衣類の繊維、ほこり等が原因で発生し、その量は空気の乾燥によって減少する傾向がある。

浮遊粉じんは、空気が乾燥すると舞いやすくなります。なぜなら湿度が高いと粉じんは水分を含んで重くなり、床に落ちやすくなるからです。

(4)の解説 ⭕️

問題:臭気は、臭気強度や臭気指数で表され、空気汚染を知る指標とされている。

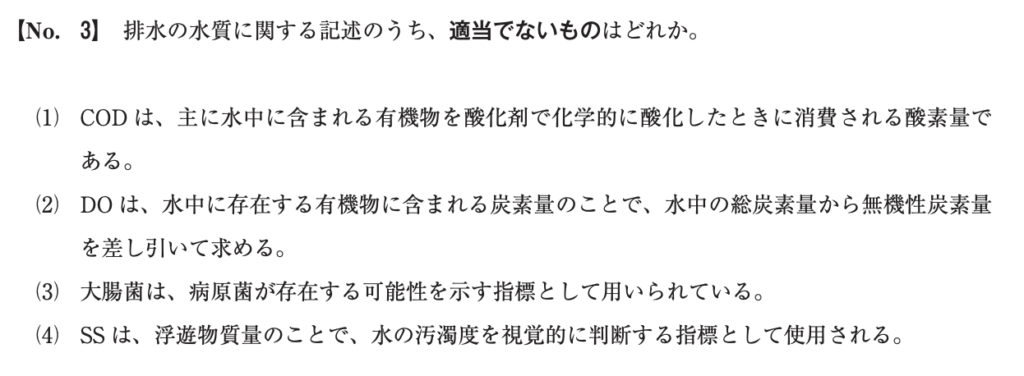

問3

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:CODは、主に水中に含まれる有機物を酸化剤で科学的に酸化したときに消費される酸素量である。

✏️用語の解説

- COD(Chemical Oxygen Demand:化学的酸素要求量)とは?

- 水中の有機物が酸化剤(過マンガン酸カリウムや二クロム酸カリウム)で化学的に酸化したときに消費される酸素量のことです。

(2)の解説 ❌️

問題:DOは、水中に存在する有機物に含まれる炭素量のことで、水中の総炭素量から無機性炭素量を差し引いて求める。

✏️用語の解説

- DO(Dissolved Oxygen, 溶存酸素)とは?

- 水の中に溶けている酸素のことです。魚や微生物が生きるのに必要な酸素であり、単位はmg/Lで表します。

問題文の説明は、TOC(Total Organic Carbon:全有機炭素量)の定義に近いです。

(3)の解説 ⭕️

問題:大腸菌は、病原菌が存在する可能性を示す指標として用いられる。

(4)の解説 ⭕️

問題:SSは、浮遊物質量のことで、水の汚濁度を視覚的に判断する指標として使用される。

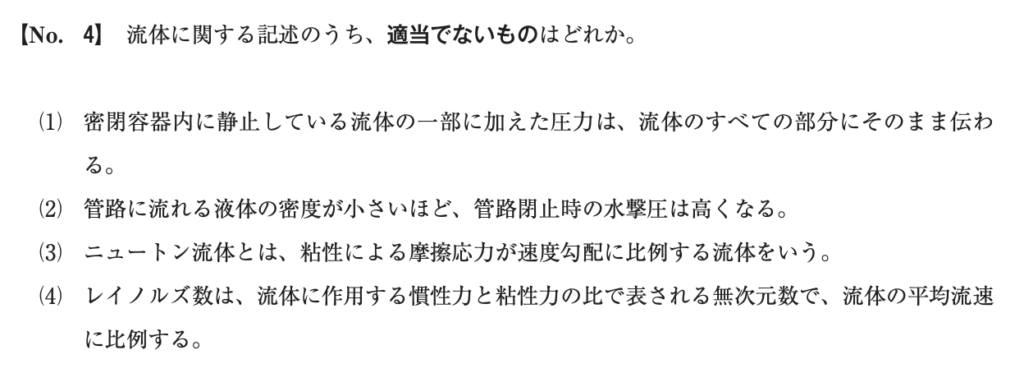

問4

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:密閉容器内に静止している流体の一部に加えた圧力は、流体のすべての部分にそのまま伝わる。

(2)の解説 ❌️

問題:管路に流れる液体の密度が小さいほど、管路閉止時の水撃圧は高くなる。

✏️用語の解説

- 水撃圧とは?

- 水撃作用で瞬間的に発生する圧力のことです。水撃作用(ウォーターハンマー)は、流れている水を急に止めたりバルブを急閉すると、流れの運動エネルギーが圧力に変わって「ドンッ!」と衝撃が管に伝わる現象になります。

水撃圧は流体の密度(ρ)に比例します。密度が小さい流体(水より軽い液体など)では発生する水撃圧は逆に小さくなり、密度が大きい流体(水銀など)では水撃圧は大きくなります。

(3)の解説 ⭕️

問題:ニュートン流体とは、粘性による摩擦応力が速度勾配に比例する流体をいう。

(4)の解説 ⭕️

問題:レイノルズ数は、流体に作用する慣性力と粘性力の比で表される無次元数で、流体の平均流速に比例する。

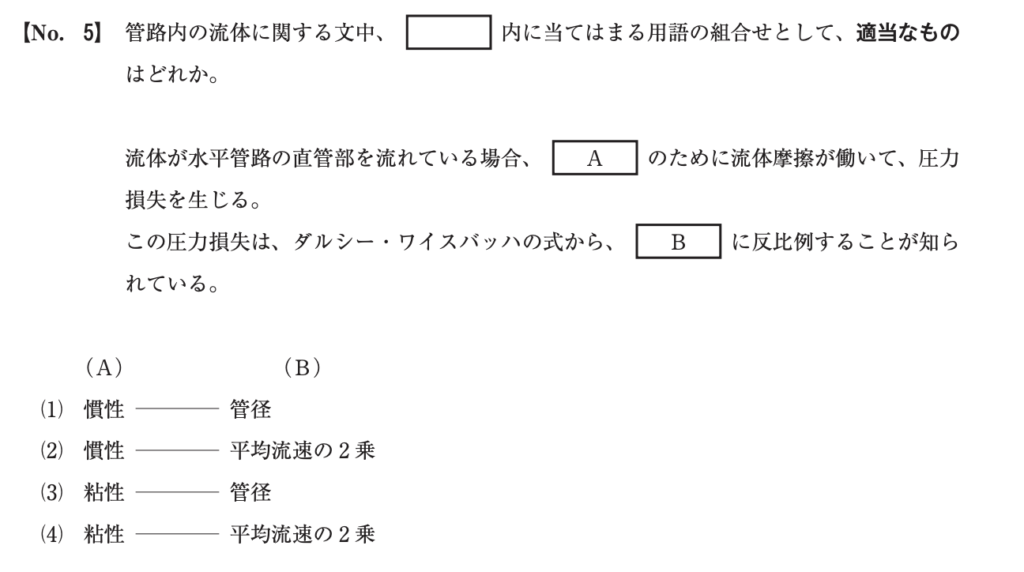

問5

答えはここをタップ

3が正解!

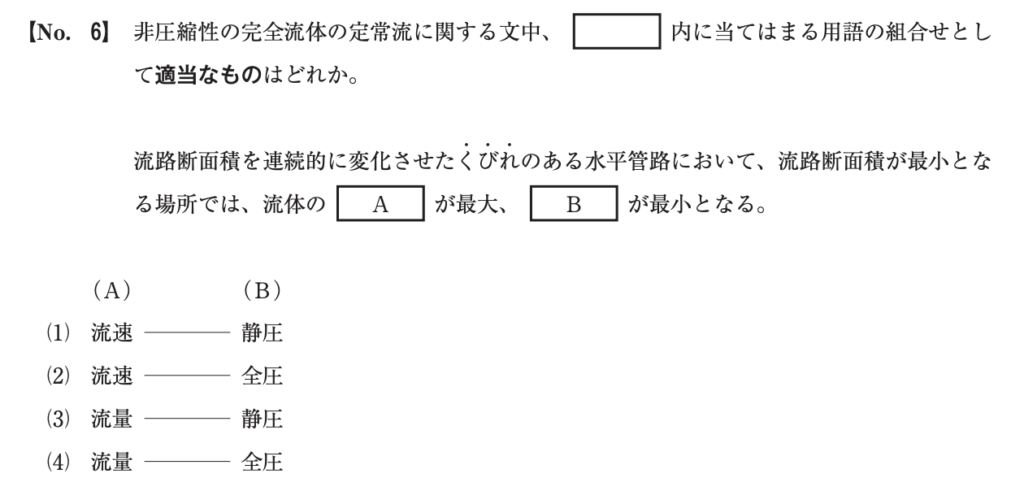

問6

答えはここをタップ

1が正解!

ホースの先を指で細くすると水の勢いは速くなります。つまり(A)は「流速」が最大になるということです。

管内の全圧はどこも同じであり、全圧=静圧+動圧です。水の勢いが速くなるということは動圧が大きくなるため、(B)は「静圧」が最小になります。

問7

答えはここをタップ

4が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:異なる2種類の金属線を両端で接合した回路において、2つの接合点に温度差を与えると、熱起電力が生じる。

(2)の解説 ⭕️

問題:エンタルピーは、物質の持つエネルギーの状態量の一つで、その物質の内部エネルギーに、外部への体積膨張仕事量を加えたもので表される。

(3)の解説 ⭕️

問題:融解熱、気化熱等のように、状態変化のみに費やされる熱を潜熱という。

(4)の解説 ❌️

問題:気体の定圧比熱と定容比熱を比べると、常に定容比熱の方が大きい。

問8

答えはここをタップ

1が間違い!

(1)の解説 ❌️

問題:ボイラーの燃焼において、空気過剰率が大きいほど熱損失は小さくなる。

✏️用語の解説

- 空気過剰率とは?

- 燃料が完全燃焼するのに必要な空気量(理論空気量)に対して、実際に供給する空気量の割合のことです。

空気過剰率が大きいというのは、必要以上にたくさんの空気を加熱しているということです。使い切れない熱は排ガスとして逃げてしまうため、熱損失は大きくなります。

(2)の解説 ⭕️

問題:燃焼ガス中の窒素酸化物の量は、低温燃焼時よりも高温燃焼時の方が多い。

(3)の解説 ⭕️

問題:不完全燃焼時における燃焼ガスには、二酸化炭素、水蒸気、窒素酸化物のほか、一酸化炭素等が含まれている。

(4)の解説 ⭕️

問題:低発熱量とは、高発熱量から潜熱分を差し引いた熱量をいう。

問9

答えはここをタップ

3が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:飽和湿り空気の温度を上げると、相対湿度は低下する。

✏️用語の解説

- 飽和湿り空気とは?

- その温度で含むことができる水蒸気を、限界まで含んでいる空気になります。湿度100%の状態です。

- 相対湿度(RH)とは?

- 空気中に含まれる水蒸気の量が、その気温で空気が保持できる最大の水蒸気量(飽和水蒸気量)に対してどれくらいの割合かを表したものです。

飽和湿り空気の温度を上げれば、空気中に含むことができる水蒸気量のキャパが多くなります。つまり「相対湿度は低下する」で正解です。

(2)の解説 ⭕️

問題:飽和湿り空気の温度を下げると、絶対湿度は低下する。

✏️用語の解説

- 絶対湿度とは?

- 空気中に実際に含まれている水蒸気の量のことです。たとえば、空気1m³あたりに何gの水蒸気が含まれているかを表した数値で、単位は主に「g/m³」が使われます。

飽和状態では、温度が下がると「含めることのできる水蒸気の量(飽和水蒸気量)」が減ります。余った水蒸気は凝縮して水滴になるため、空気中に残る水蒸気量(絶対湿度)は小さくなるわけです。

(3)の解説 ❌️

問題:湿り空気を蒸気スプレーで加湿すると、絶対湿度と相対湿度はともに上昇するが、湿球温度は変わらない。

✏️用語の解説

- 湿球温度とは?

- 温度計の球に湿った布を巻き、蒸発冷却で下がった温度のことです。空気の水分量を表す指標になります。乾球温度と露点温度の間を指します。

蒸気スプレーによる加湿は水蒸気をそのまま加える等温加湿であり、空気の温度(乾球温度)はほぼ変わらないです。しかし水蒸気量は増えるため、絶対湿度・相対温湿度・湿球温度はすべて上昇します。

(4)の解説 ⭕️

問題:湿り空気をその露点温度より高い温度の冷却コイルで冷却しても、絶対湿度は変わらない。

✏️用語の解説

- 露点温度とは?

- その空気が水蒸気をこれ以上含めなくなる温度(ここまで冷えると結露が始まる温度)。

湿り空気は、露点温度より低くなると結露が発生します。露点温度より高いコイルで冷却しても結露は発生しないため、空気中に含んでいる水蒸気量(絶対湿度)は変化なしです。

問10

答えはここをタップ

2が間違い!

(1)の解説 ⭕️

問題:異種金属の接触腐食は、貴な金属と卑な金属を水中で組み合わせた場合、それぞれの電極電位差によって卑な金属が腐食する現象である。

(2)の解説 ❌️

問題:水中における炭素鋼の腐食は、pH4以下では、ほとんど起こらない。

(3)の解説 ⭕️

問題:溶存酸素の供給が多い開放系配管における配管用炭素鋼鋼管の腐食速度は、水温の上昇とともに80℃位までは増加する。

(4)の解説 ⭕️

問題:配管用炭素鋼鋼管の腐食速度は、管内流速が速くなると増加するが、ある流速域では表面の不動態化が促進され腐食速度が減少する。